허석의 남도 설화 김수로왕과 허황옥 이야기

2025년 2월 28일 이진영허석의 남도설화 두번째 이야기 <김수로왕과 허황옥 이야기> 인도에서 가야로~ 최초의 국제결혼과 최초로 부인의 성씨를 물려주어 허씨의 시조가된 허황옥이야기 지금 시작합니다.!!

VIEW

허석의 남도설화 두번째 이야기 <김수로왕과 허황옥 이야기> 인도에서 가야로~ 최초의 국제결혼과 최초로 부인의 성씨를 물려주어 허씨의 시조가된 허황옥이야기 지금 시작합니다.!!

VIEW

韜光養德(도광양덕) 자신의 빛(재능, 명성)을 드러내지않고 내면의 덕을 쌓는다 完名美節 不宜獨任 分些與人 可以遠害全身 (완명미절 불의독임 분사여인 가이원해전신) 辱行汚名 不宜全推 引些歸己 可以韜光養德 (욕행오명 불의전추 인사귀기 가이도광양덕) 완전한 명예와 아름다운 절개는 혼자만이 차지할 것이 아니다. 조금은 남에게 나누어 줌으로써 짐짓 해(害)를 멀리 하고 몸을 온전히 할 일이다. 중국 명나라 말기에 문인 홍자성(홍응명, 洪應明)이 저작한 채근담에 나온 명구다. 공적과 명예는 결코 혼자 독점해서는 안 된다. 남에게도 어느 정도 돌

VIEW

“이 바쁜 농번기에 화담엄마들이 왜 이렇게 많이 나오셨어요?” “마늘 뽑니라 바쁜디, 하도 몸땡이가 아파서, 병원갈라고 택시타고 나왔제.” 어머니들이 쭈구려 앉아서 “마늘을 뽑응께 허리도 아프고, 무릎도 아프고, 어깨도 아프고, 마늘 독 땜 에 그런가 몸도 가려워 죽겠다”고 하신다. 걸음도 불편하시고 허리도 못펴서 지팡이 짚고 다니지만 그나마 처방약이 통증을 잠시 누그러주는가 보다. 농사일로 바쁘다 보니 약을 짓자마자 서너 명씩 짝을 지어 서둘러 택시를 불러 들어가신다. 바쁘게 서두르다 보니 머물고간 자리에 약봉투를 그대로 두고 가

VIEW

필자가 명당과 돈이 모이는 곳의 연관성을 호기심을 가지고 공부하던 때가 있었습니 다. 그래서 가깝고 먼 곳을 가리지 않고 천석군과 만석군 집터를 찾아다녔습니다. 그 터 들은 그에 걸맞는 기운이 서려있다는 걸 알고 현재 우리가 살고 있는 도시에서는 어떤 곳에 돈이 모일까를 곰곰히 생각을 해 보았습니다. 대표적인 곳이 은행 터였습니다. 부잣집 터와 은행 터는 같은 기운이었습니다. 사람과 돈을 모이게 하는 터는 특별한 기운이 있습니다. 순천 안에 은행이 자리 잡은 터는 과거에도 똑같은 명당 터였습니다. 심지 어 ATM 무인 입출금기가 놓

VIEW

우리말 어휘는 고유어(순우리말), 한자어, 외래어로 나눌 수 있다. 한국어가 언제 어디서 누구에 의해 시작되었는 지는 의견이 분분하지만, 고유어가 제일 처음 만들어졌다는 데는 이의가 없다. 그래서 가장 원초적이고 본질 인 사물의 이름은 다 고유어로 되어 있다. 몸, 눈, 코, 귀, 입, 팔, 밥, 물, 나, 너, 우리, 하늘, 땅처럼 대부분 한 글자 나 두 글자로 단순하다. ‘술’이라는 말도 한 글자로 된 순우리말이다. ‘술’과 소리나 모양이 비슷한 단어로 물, 불, 풀 같은 말들이 있다. 풀은 눈만 뜨면 보이는 땅이나 하늘처럼 자

VIEW

당할미와 함께 왜구를 물리치고 마을을 구한 고흥군 도화면 봉룡리 고당마을 ‘영험한 할미당 팽나무’ 1592년 왜군이 부산포에 상륙하면서 시작된 임진왜란은 전 국토를 전쟁의 참화 속에 몰아넣었지만 이순신 장군의 활약과 호남 민초들의 항전은 후일 왜적을 이 땅에서 몰아낼 수 있는 근거가 되었다. 임진왜란이 한창일 때 고흥군 도화면 봉룡리 고당마을에는 팽나무가 자라고 있었고, 그 아래에 당 할매가 살고 있었다고 한다. 전쟁이라고 하지만 여느 때처럼 평화로운 시절을 보내고 있던 어느 날 오후, 팽나무 아래로 마을 주민들의 분주한 발걸음이

VIEW

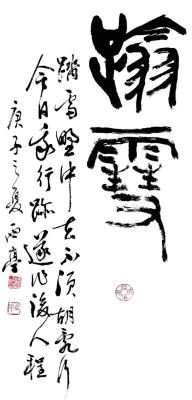

서정 김정열 (西亭 金楨烈) 순천 동양서화 연구원장 踏雪(답설) 踏雪野中去(답설야중거) 不須胡亂行(불수호란행) 今日我行跡(금일아행적) 遂作後人程(수작후인정) 눈덮힌 들판을 걸어갈 때는 이리저리 어지러이 걷지마라 오늘 나의 발자국은 뒷사람들의 이정표가 되리라. 이 시(詩)는 서산대사 휴정스님의 작품으 로 알려졌으나, 문집인 『청허집(淸虛集)』에는 나와 있지 않고, 조선 후기 이양연(李亮淵, 1771~1853)의 시집 『임연당별집(臨淵堂別集)』에 실려 있다. 『대동시선(大東詩選)』에도 이양연의 작품으로 올라 있는 것으로 보아 이양연의

VIEW

손님 중엔 약을 조제 해간 후 한 달 후 오셔서 약이 부족 하다고 하시는 분들이 가끔 있다. 하루에 한 번 드시는 약은 문제 발생이 거의 없지만 아침에 한 봉, 저녁 한 봉 따로 드시는 분들이 짝이 다르다고 따지(?)는 경우가 간혹 있다. “한 달분을 지어갔는데 오늘 아침에 본께 아침 약은 다 떨어져불고 없는디 저녁 약은 다섯 봉이 남아 있소. 아침 약을 저녁 약에 맞춰주쇼.” “그래요? 아침 약은 유념해서 잘 드셨는데 혹시 저녁 약은 깜빡 잊고 안 드신 거 아녀요?” “얼레 .뭔소리! 나는 이날 평상 약은 한 번도 안 잊어 불고

VIEW

유령(劉伶, 221년~300년)은 중국 삼국시대 위나라~서진의 시인으로, 자가 백륜(伯倫)이다. 저서로 『주덕송(酒德頌)』이 있다. 죽림칠현(竹林七賢) 중 한 사람으로, 신장이 약 140cm로 작았다(世說 新語). 그는 술을 몹시 좋아하여 항시 술병을 휴대하고 다녔으며, 사람을 시켜 삽을 메고 따라다니게 하면서 “내가 죽으면 묻어달라”고 하였다.(晉 書 권49 유령전) 하늘이 만약 술을 사랑하지 않았다면 하늘에 주성이 없었을 것이다 땅이 만약 술을 사랑하지 않았다면 땅엔 응당 주천이 없었을 것이다 하늘과 땅이 이미 술을 사랑하였으니

VIEW

순천시 보호수가 들려주는 나무와 사람 이야기 순천사람들! 잘들지내고 계시는가. 나는 순천시 승주읍 도정리 군장마을에 뿌리를 내리고 사람들과 어울려 살아 온지가 6백년이 된 느티나무라네. 동네 사람들은 나를 ‘당산목’이라고 부르기도 하고 어떤 이는 ‘할아범’ 나무라고도 하는데 사실 느티나무는 암수가 없으니 엄밀하게 말하면 나는 인간들처럼 젠더 감수성에 대한 고민이 필요 없는 완전한 생명체라고도 볼 수 있지. 흔히 인간들은 백수(白壽)를 누리고 세상을 떠나면 제 명을 다 살았다고들 하는데, 땅에 뿌리를 내리고 하늘로 가지를 향하며 자연

VIEW