역사 속 인물 이순신을 도와 왜적을 무찌른 나대용 장군

나대용 영정

나대용(1556년~1612년)은 조선 중기의 무관이다. 본관은 금성(錦城), 자는 시망(時望), 호는 체암(遞 菴)이다. 본래 문장이 뛰어나 문인이 되려 하였으나, 1583년(선조16년) 훈련원 별시에 병과 급제하 여 훈련원봉사를 지냈다. 1591년 전라좌수사 이순신 휘하에 들어가 병선 연구에 힘썼는데 특히 귀선(거북선)을 건조하는 데 많이 기여하고 왜적을 물리치는데 혁혁한 공을 세웠지만 현대에 이르러 그를 아는 사람은 많지 않다.

이는 미디어에서 임진왜란을 다룰 때「충무공 이순신」을1) 중심으로 그리다보니 휘하 장수들의 업적은 잘 나타나지 않는 것이 주요하다. 나대용이 미디어에서 비중 있게 등장하는 것은 KBS사극 <불멸의 이순신 >(2004년~2005년/104부작)에서다.

1) 삼도수군통제사 자리는 종2품직으로 가의/가선대부 품계가 필요했는데 이는 엄연히 영감이라고 불리는 문반 품계였으니 장군이라 고 부르면 모욕이다.

당시 기준으로 정3품부터는 군대를 전역하고 문관으로서 올라가야 했기에 더 이상 장군이 아니라 사또나 영감 그 리고 정2품부터는 대감이라고 불러야 한다.

따라서 수사또, 수사 영감, 통제 사또, 통제사 영감, 통상 대감(정헌대부 시절), 종3품 이하 일 땐 전부 나리(나으리) 등으로 부르는 게 올바른 역사적 고증이다.

충무공은 사후 시호다.

<불멸의 이순신>에서 나대용의 첫 등장은 병선 개발에 몰두하느라 상관의 명령도 듣지 못하는 괴짜 군관의 모습이다. 방답첨사 이순신의 휘하 군관이었던 나대용은 상관의 지시사항을 수군들에게 전달하러 가는 과정에서 배만 생각하다가 무엇을 전달해야 하는지 잊어 버리고 훈련에 차질을 빚어 질책 받게 된다. 나대용이 처음 등장하고 이런 장면은 자주 연출 되는데 실제의 역사적 고증이라기보다 감독과 작가의 캐릭터 설정에 따른 것으로 보인다. 드라마는 상황설명을 위한 나레이션과 함께 다큐적 성격이 가미되어 있고 시종일관 진지한 이순신의 휘하 장수들 사이에 사도첨사 김완(박철민 배우), 일부 수군들과 함께 재미의 요소를 가미한 캐릭터로 만들기 위해 무신의 모습보단 괴짜 발명가의 모습을 더 부각해 밸런스를 맞춘 것이다. 나대용을 연기한 이상인 배우의 왜소한 체격과 이미지도 덮어 씌워져 무예가 뛰어난 군관의 모습보단 무언가 에 열중하는 발명가의 모습으로 인식하게 하는데 한 몫 하게 된다. 드라마에서 주·조연급 으로 등장하는 것과는 별개로 무장의 모습을 함께 갖고 있었던 나대용의 캐릭터 설정은 아쉬운 부분이라고 할 수 있다.

드라마 <불멸의 이순신>에서 나대용이 귀선의 모형을 제작하고 있는 장면

한편, 영화 <명량>(2014년/김한민 감독)에서는 이순신의 부장으로 초반부 도원수 권율에게 찾아가 충직한 군인의 모습을 보여준다. 선조는 이순신에게 12척의 배를 버리고 도원수 권율에게 합류하라는 교지를 내리게 되는데 도원수 권율에게 수군을 도와달라고 하는 장면이다.

“제발 장군. 군사와 무기를 내어 주십시오. 지금 수군은 바람 앞에 등불이옵니다. 정녕 통제공의 간절한 청을 이리 묵살하시렵니까.

(끌려 나가며) 통제공께서 꼭 이 말을 전하라 하셨습니다. 바다를 버리는 것은 조선을 버리는 것이다.”

영화 <명량> 나대용이 권율을 찾아가 수군을 도와달라고 하는 장면

현대로 비유하자면 대위 정도가 참모총장에게 찾아가 항명하는 장면이지만 나대용 장군의 충직함을 잘 표현하는 장면이라 하겠다. 이 장면은 이순신이 옥에 갇혀 있을 때에는 동지들과 같이 옥문 밖에서 통곡하며 무고함을 호소 하기도 했다는 기록을 차용한 것으로 보인다. 이후 후반부 전투씬에 잠시 등장하는데 영화 전반에 등장이 많지 않아 나대용 장군의 업적은 알기 쉽지 않지만 무신으로써의 면모는 확인 할 수 있다.

<불멸의 이순신>에서 이순신과 나대용의 첫 만남 장면은 그의 괴짜 같은 가상의 모습을 더욱 부각시킨다. 판옥선을 살피고 있던 이순신이 바다로 뛰어드는 나대용을 목격하고 “어 째서 목숨을 버리려하나”라고 묻자

“(나대용) 뛰어들다니요 천천히 걸어다녔읍죠 ~ 돌멩이는 물 속에 가라앉지만 배는 뜨지요. 물 고기는 물속을 다닐 수 있지만 배는 물속을 다닐 수 없습니다. 사람은 물속에 가라앉기도 하고 뜨기도 하지요. 만일에 말입니다. 물고기나 사람을 닮은 배를 만들 수 있다고 칩시다. (물에) 가라앉기도 하고 뜨기도 하는 말이지요.(그런 배의 이점 설명)”

라고 말한다. 지위장 조수창은 그런 배가 어디 있냐며 그를 질책하지만 이순신은 그의 엉뚱한 발상과 병선에 대한 열의와 진심을 확인하고 중용하게 된다.

<불멸의 이순신>에서 이순신과 나대용이 만나 는 장면은 드라마적 허구가 가미된 것이다. 기록에 의하면 나대용은 1591년 장차 왜구가 대대적으로 침입하리라는 풍문과 이순신이 전라좌수사로 부임했다는 소식에 종제 나치용(불멸의 이순신에서도 나대용의 곁을 지킨다)과 함께 이순신을 찾아 발명할 병선에 대한 연구 결과를 소상히 보고하였고 이순신은 그를 한번 보고 탄성하며 장수의 재주가 있음을 알았다고 한다.

이순신이 말하길 “나의 동지를 얻으니 이 이상 기쁠 수가 없다”하고 즉시 조선(造船) 담당 장교로 임명, 귀선(거북선) 제작에 착수토록 하였는데, 그때 그의 나이 36세였다. 1591년 전라좌수사 이순신(李舜臣) 휘하에서 감조전 선출납군병군관(監造戰船出納軍兵軍官)을 지냈다는 기록이 남아 있다.

드라마상 제작에 착수한지 근 1년이 지난 1592년 3월 27 일에 완성된 귀선(거북선)[龜船]2)은 방포실험을 마친 후 사천해전을 시작으로 당포전, 당항포전, 한산도전, 안골포전 등에서 적진에 돌입하여 좌충우돌 적선을 무찌르며 바다의 요새로써 임진왜란 전선의 상징이 되었다.

2) 귀선[龜船] 이순신 장군의 임진년(1592) 일기인 《난중일기(亂中日記)》 2월 8일 기사에 “귀선에 사용할 돛 베(帆布) 29필을 받다”라 는 기록이 있다.

또한 《난중일기》에 따르면 귀선에 비치한 포(砲)를 처음 발사한 날은 임진년(壬辰年:1592) 3월 27일이며,

처음 해전에 참가한 것은 장계(狀啓)에서 “5월 29일 사천해전(泗川海戰)”이라 기록하고 있다.(두산백과)

<불멸의 이순신>에서는 귀선의 진수식에서 판옥선을 덮은 지붕에 붙인 쇠의 무게를 이기지 못한 귀선이 침몰하여 많은 수군이 목숨을 잃는 장면이 등장하는데 이는 이순신의 위기극복과 부하(나대용)들의 신임을 얻기 위한 장치로 사용된 드라마적 표현이지만 방영 이후 심각한 역사왜곡이라는 질타를 받게 된다.

56화에서는 나대용 장군의 업적을 다음과 같이 자막과 나레이션으로 보여준다.

거북선을 직접 설계하고 건조해낸 나대용은

16세기 조선사회가 배출해낸 걸출한

과학기술자이며,

그의 창의적인 발상을 믿고 지원한 이순신은

이 시대 지도자의 진정한 사표라 할 것이다.

또한, 7년간의 전란을 치러내며,

단 한번도 물러섬 없이 싸웠던

이순신과 그 휘하의 장수들의 용기와 애국심은

오늘날 대한민국 해군에게 명예로운 전통으로

자리하고 있다.

충무공 이순신은 나대용을 장하게 여겨 조정에 아뢰기를 ‘분발하여 몸을 돌아보지 아니하고 죽을힘을 다해 싸웠으니 나대용의 공이 가장 으뜸이다’라며 칭찬을 아끼지 않았다.

또한 왜적의 수급을 1천1백 급이나 참획한 공로로 선조는 교서를 내려 “우리 봉강을 굳건히 하여 호표(虎豹)가 산에 있는 기세를 과시했고, 적의 침략을 응징하여 경예가 파도를 일으키는 근심을 근절시켰다”하고 청룡도와 삼지창을 내려주었다.

당대 도원수 권율이 말하기를 “이순신은 체암 공(나대용의 호)이 없었던들 그와 같은 무공을 세울 수 없었을 것이고, 나대용은 이순신이 아니었더라면 큰 이름을 이룰 수 없었을 것이다” 하였다.

전쟁이 끝난 후 나대용은 삼도통제사 이운룡을 통해 선조에게 상소를 올려 창선을 개발한다. 전투형 거북선과 탑승인원이 많이 필요한 판옥선의 단점을 보완하여, 칼과 창을 빽빽이 꽂은 것인데 125명이 필요한 판옥선에 비해 격군 42명으로도 배의 운용이 가능하며, 군 인력을 늘이지 않고도 배를 두 배로 유지할 수 있기 때문에 유용한 장점이 있었다. 1610년 광해군 2년 에는 남해현령에 제수되어 해추선(海鰍船)이라는 쾌속선을 고안하여 건조했다.

1611년에는 경기수군을 관할하는 교동수사에 제수되었으나 전쟁에서 입은 부상이 재발하여 부임하지 못하고 1612년 1월 29일에 사망했고 고향인 전남 나주시 문평면에 묻혔다. 오늘날 나주시 문평면 오룡리에 보존되어 있는 그의 생가와 무덤은 전라남도기념물 26호로 지정되어 있다. 1978년에는 생가 인근에 그를 기리는 소충사(昭忠祠)라는 사당이 세워졌다.3)

3) 참고 : 나대용 [羅大用] (두산백과)

전남 나주시 소총사

그는 전공이 혁혁한 수군장이었으며, 우리 역사상 유례를 찾기 힘든 탁월한 조선기술자로 평가된다.

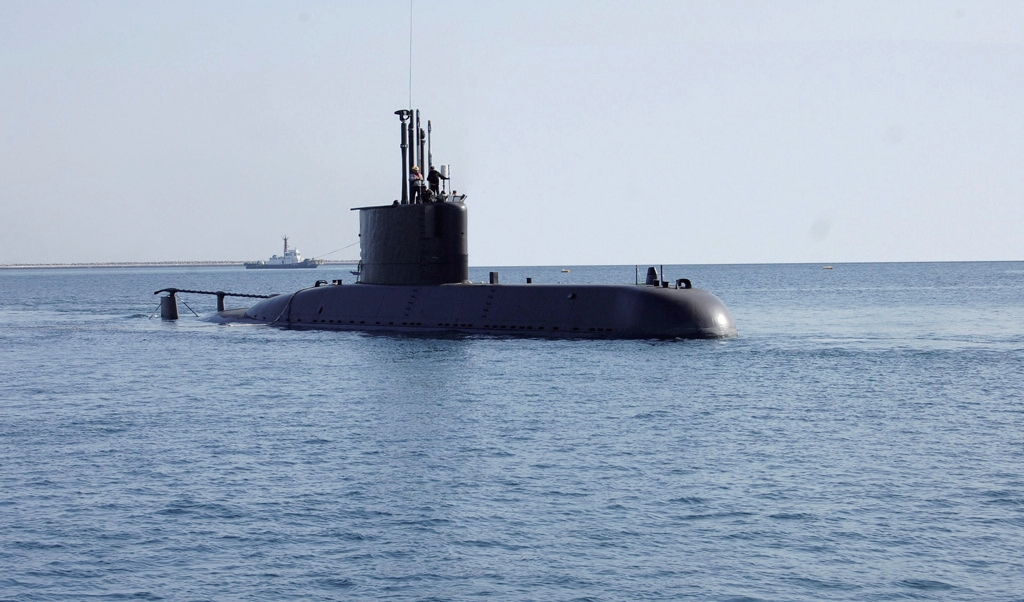

현대에 이르러 한국의 주력 구축함이 이름으로도 나대용 장군의 이름이 쓰이고 있다. 나대용함은 대한민국 해군의 장보고급 잠수함(1200t급)으로 군사전문가들은 대한민국이 주변 강대국에 대비해 보유한 거의 유일한 전략무기라고 평가하고 있다.

해군 나대용함

나대용 장군 기념사업회와 나주시는 매년 과학의 날인 21일 전남 나주시 소충사에서 추모제를 지내고 있고 해군 나대용함의 승조원들이 참여해 호국정신을 되새기고 있다.

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지