넘겨 보는 설화 구슬을 쥐고 태어난 아이

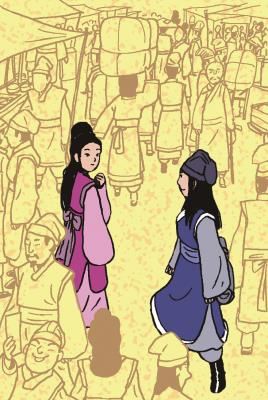

2024년 12월 17일 한국설화연구소조선시대 초 전라도 창평군에 우성해(禹性海)라는 양반이 살고 있었다. 대대로 물려받은 전답도 많았지만 음주가무와는 거리를 둔 채 치산(治産)을 잘 해 젊은 나이에 우성해는 거부가 되었다. 아무런 부러움도 없을 것 같은 그에게도 고민이 있었다. 10대 후반에 은(殷)씨 처녀와 혼인을 하여 몇 년 만에 겨우 얻은 딸 하나만 보고 살았는데 그 딸이 시집을 안 가려 하기 때문이다. 우성해의 딸은 적적해하실 부모님을 생각하여 이 핑계 저 핑계 대고 시집을 가지 않았다. 그런데 나이 스물이 다 되어서야 우성해의 딸은 낙안의 주(朱)씨에게 시집

VIEW