넘겨 보는 설화 망덕산과 천자봉조혈

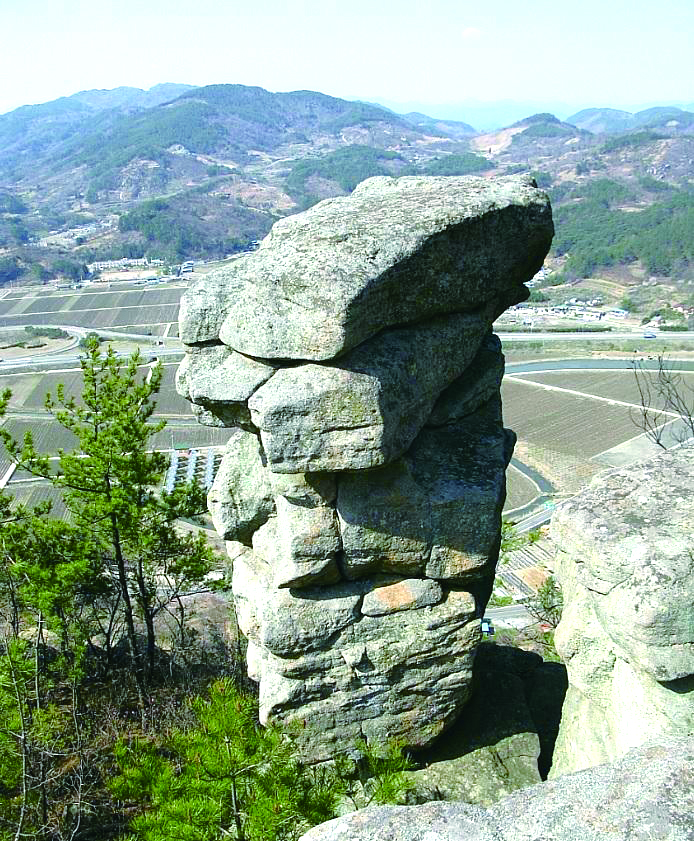

광양 진월면 망덕리에 있는 망덕산(望德山)은 남해안 한려수도와 접하고 있는 높이 197m의 작은 산이다.

비록 동네 뒷산처럼 낮은 산이지만 백두산맥이 호남정맥을 거쳐 가장 먼 길을 달려와 바닷가에 이르러 멈춘 곳이 바로 이곳 망덕산이다. 그래서 망덕산은 풍수지리적으로도 무척 의미가 있는 산이기도 하다.

망덕산은 한려수도를 한눈에 볼 수 있는 전망 좋은 곳으로 삼국시대 때부터 군사적 요충지로 이용되었으며, 임진왜란 때는 왜적의 침입을 감시하던 전망대로 사용되기도 했다.

망덕산 기슭에 삼록암(三錄岩)이라는 큰 바위가 있는데, 이 바위에 ‘서시과차(徐市過此)’라는 글씨가 새겨져 있다.

망덕산

중국을 최초로 통일한 진시황 때의 일이다. 진시황이 영생을 얻기 위하여 불로초를 구하러 사람들을 동방으로 보냈다는 이야기는 널리 알려진 이야기이다. 그 가운데 서시(徐市)에 관한 이야기는 남도 땅 여기저기에 그 흔적이 남아 있다.

서시가 구례 산동을 거쳐 섬진강을 따라 내려오다 마침내 망덕포구에 이르렀다. 그런데 나지막한 망덕산이 한눈에 보기에도 영험해 보였다. 서시가 사람들을 이끌고 망덕산을 올랐는데, 그곳에서 불로초를 구하였는지는 알 수 없다. 다만 산 어느 곳에서 갑자기 서쪽을 향하여 세 차례 절을 하더니 수하들을 시켜 바위 위에 ‘서시과차(서시가 이곳을 지나갔다)’는 글씨만 새긴 뒤 서둘러 돌아갔다고 한다.

서시가 글씨를 남겼다는 이 바위는 영험함이 있어 사람들이 바위 아래에서 소원을 빌면 그것이 무엇이든 이루어진다는 소문이 있으며 매우 신성하게 여기고 있다.

서시가 다녀간 뒤 이 산에는 천자를 알현하는 형국의 ‘천자봉조혈(天子奉趙穴)’의 명당이 있다는 소문이 났다.

남도 지방에서는 꽤 유명하였다는 지관이 죽기 전에 자신의 아들에게 그 비밀을 이야기해주었다. 혹 아들에게 이야기해주었다가 아들이 화를 입을까 두려워 말을 못하였는데, 죽기 전에야 그 비밀을 이야기해준 것이다.

“애야, 망덕산에 가면 천자봉조혈이 있단다.”

“천자봉조혈이라니요?”

“오래 전 진시황의 명을 받은 서시가 이곳에 도착한 뒤 천자봉조혈에서 서쪽을 향하야 세 번 절하였다는 이야기가 있지. 그곳이 바로 천자봉조혈이란다.”

“천자봉조혈이 어떤 자리인데요?”

“천자봉조혈은 왕비가 날 자리란다. 그러나 이 사실이 밝혀지면 그 자리를 탐내는 사람들에 의해 네 목숨이 위태로워질 수도 있다. 그러니 절대 그 누구에게도 이 사실을 알려서는 안 된다.”

지관의 말에 따르면 망덕산은 왕비를 보고 배알하는 형국이라고 한다. 또한 망덕산 뒤에 위치한 천황산(天皇山)은 이름 그대로 왕을 상징하며, 망덕산의 남쪽 능선인 양산등(陽傘嶝)은 시녀가 왕비에게 양산을 받쳐 보좌하고 있으며, 시녀도(侍女島)는 시녀들이 왕비를 시중하는 형국이라 한다. 또한 양산등 너머 태인교 쪽으로 내리뻗은 가마등은 왕비가 타고 다니는 가마를 뜻한다 하였다.

깜짝 놀란 아들이 지관에게 물었다.

“아버지, 그렇다면 천자봉조혈에 묘를 쓰면 장차 우리 집안에 왕비가 난다는 말씀인가요?”

“그래, 그러니 내가 죽거든 그곳에 묘를 쓰도록 해라.”

“아버지, 천자봉조혈이 구체적으로 어디쯤인가요?”

“그곳은 바로... 바로...”

그런데 공교롭게도 지관이 마지막 말을 하려던 순간 그만 숨이 다하고 말았다.

망덕산 어디엔가 천자봉조혈이 있고 그곳에 아버지 묘를 쓰면 자신의 딸이나 손녀가 왕비가 될 것이라는 기대에 부풀었는데 그만 구체적인 장소를 알려주지 않은 채 아버지가 숨을 거두자 아들은 난감하기 짝이 없었다.

함부로 묘를 썼다가는 그 기회를 잃을 것이기에 천자봉조혈을 찾는 것이 급선무였다.

장례를 치르기는커녕 망덕산 일대를 이 잡듯이 헤집고 다니는 아들이 가족들은 물론 동네 사람들이 보기에도 이해가 되지 않았다.

“아니, 여보! 아버님 장례를 치러야지 도대체 뭐하고 다니는 거예요?”

아내가 물어도 지관의 아들은 비밀이 누설될까 우려되어 아무런 단서도 주지 않았다.

“아버지 묘를 쓰는 일인데 이왕이면 명당에 모셔야 할 것 아니오. 그래서 내 좋은 자리를 찾느라 그러는 것이니 그리 아시오.”

“아니, 좋은 자리도 좋은 자리지만 일단 장례부터 치르고 봐야 할 것 아니에요. 도대체 장례를 언제 치른다 말이에요?”

아내의 성화도 성화였지만 조문객들이 찾아오는데 장례를 치르지 않을 수도 없는 일이어서 아들은 어쩔 수 없이 장례를 치르고 삼록암 근처 양지바른 곳에 아버지를 모셨다.

지관의 아들이 나이가 들어 딸도 시집을 가고 손녀도 시집을 가는 등 이제 왕비가 날 것이라는 기대를 더 이상 하기 힘들게 되자 어느 날 자신의 아내에게 비밀을 털어놓았다.

그런데 세상에 비밀이 없는 법, 아내의 입을 통해 천자봉조혈 이야기는 금세 세상에 퍼지고 말았다. 그리하여 그때부터 풍수지리에 밝은 사람이라면 누구나 한 번쯤은 이곳을 찾아 천하의 명당을 찾았으나, 아직까지는 찾은 사람이 없다고 한다. 산삼도 주인 외에는 눈에 보이지 않는다는 말처럼 명당 역시 그 주인의 눈에만 보인다고 하는데, 아마도 아직 진정한 주인이 없는 것으로 보인다.

세월이 흘러 조선시대 중기, 잊힌 듯하였던 천자봉조혈 이야기가 다시 세상 사람들의 입에 오르내렸다.

광해군 때 전국을 돌며 명당을 찾던 풍수 한 명이 우연히 망덕산 천자봉조혈 이야기를 듣게 되었다. 그 역시 천자봉조혈을 찾지는 못하였지만 자신이 보기에 망덕산에서 가장 명당으로 보이는 곳에 자신의 부모 묘를 이장하였다는 것이다.

그런데 이 소문이 널리 알려져 전국에서 명당을 찾는 수많은 사람들이 이곳을 찾아 나름대로 명당이라고 생각하는 곳에 묘를 써서 지금은 산 전체가 마치 공동묘지를 방불케 하고 있다. 물론 그 후손들 가운데 왕비가 나왔는지는 알 수 없다.

다시 세월이 흘러 일제강점기 때의 일이다. 어느 날 망덕산 아래 마을에 행색이 초라해 보이는 나그네가 찾아왔다. 비록 행색은 초라하였지만 눈매가 매서운 것이 보통 사람 같지는 않아 보였다.

“어디서 온 누구시오?”

마을 어른이 묻자 나그네가 입을 열었다.

“저는 매천 황현 선생님의 제자 신가라 합니다.”

‘방산’이라는 호를 가진 신씨는 자신이 매천 황현 선생의 제자라고 말하였다.

매천 선생이 누구인가. 일제에 의해 강제 병합이 되자 절명시 4수를 남기고 자결하였던 우국지사가 아닌가. 그의 제자라 하니 마을 어른이 신씨를 다시 보았다.

“그런데 이곳까지 어쩐 일이시오?”

“저는 망덕산에 천자봉조혈이 있다는 이야기를 듣고 여태 망덕산 일대를 이 잡듯이 뒤졌습니다.”

천자봉조혈 이야기가 나오자 마을 어른이 침을 꿀꺽 삼키며 다가앉았다.

“그래, 그래 찾았소?”

“아닙니다. 천자봉조혈은 망덕산에는 없습니다.”

나그네가 천자봉조혈이 망덕산에 없다고 단정적으로 말하자 마을 어른이 미간을 찌푸리며 되물었다.

“그럼, 그럼 천자봉조혈 이야기는 누군가 지어낸 이야기란 말이오?”

“아닙니다. 천자봉조혈은 망덕산에 있습니다.”

“아니, 이 사람이 어른을 희롱하는 겐가? 없다고 했다가 있다니 그 무슨 해괴한 말이오!”

“천자봉조혈은 사실은 망덕산 자락에 있는데, 아주 옛날에는 뭍이었지만 지금은 바닷물이 차서 보이지 않을 뿐입니다.”

“그러니까 천자봉조혈이 바다 속에 있다는 게요?”

“그렇습니다.”

나그네가 바다 어디쯤인가를 가리키며 말하자 마을 어른은 들은 체도 않고 콧방귀를 뀌었다.

“흥! 매천 선생 제자라 해서 내 대접을 해주었더니 이제 보니 완전 미친놈이구만!”

마을 어른이 무시를 하자 나그네가 갑자기 바다로 뛰어들었다.

“제가 저 바다 속에서 천자봉조혈을 찾아내고 말겠습니다. 잠시만 기다리십시오!”

나그네는 마을 어른이 말릴 틈도 없이 바다로 뛰어들고 말았다.

‘정말인가?’

마을 어른은 나그네가 그렇게 무모하게 뛰어들자 긴가 민가 하며 기다렸다. 그러나 시간이 지나고 또 지나도 나그네는 나오지 않았다. 마을 사람들을 불러 찾아보았지만 나그네는 보이지 않았다. 그렇게 사흘이 지난 뒤 나그네는 시체로 발견되었다.

과연 나그네는 죽기 전에 천자봉조혈을 보았을까?

허석 / 한국설화연구소 소장

망덕산에서 바라본 섬진강 하구

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지