넘겨 보는 설화 인제동의 의로운 개

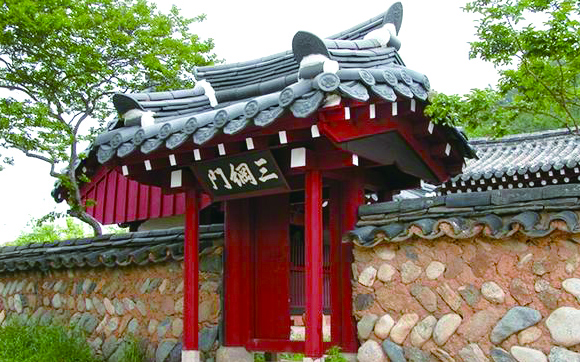

별량면 우산리 간동마을에 있는 율봉서원.

별량면 우산리 간동마을에는 율봉서원이 있다. 율봉서원에는 영광 정씨 삼강문이 있다. 쌍효문(雙孝門), 쌍충문(雙忠門), 효열문(孝烈門)이 그것인데, 그 가운데 쌍효문은 상춘곡으로 유명한 정극인((丁克仁 1401~1481)의 후예 정숙의 7세손인 정효원(丁孝元2)과 그의 부인 창녕 성씨의 행적을 모신 것이다.

정효원은 조선 영조 때인 1758년 정도채(1723~?)와 김해 김씨 사이에 태어났다. 창녕 성씨를 부인으로 맞아 과거에 합격한 후 오위장(五衛將)1)을 지냈다.

효심이 깊었던 효원은 외직에 나가 있으면서도 항시 부모님 걱정을 하였다. 그래서 직급을 낮추어서도 부모님을 가까이서 모시려 하였다. 한양으로 올라가거나 아니면 평안도나 함경도 등 변방으로 나가면 승진의 기회가 많은데도 불구하고 효원은 부모님을 가까이서 모시기 위해 고향 근처에서 근무하기를 희망하였다.

그러던 효원도 어느덧 환갑이 되었다. 어느 날 무안으로 발령을 받자 자신도 이미 환갑을 넘긴데다 아흔을 훌쩍 넘긴 연로하신 부모를 걱정하여 벼슬을 내놓을 생각을 하였다.

“부인, 부모님께서 연로하신데 외지로 나가게 되면 걱정이 아닐 수 없소. 그러니 이번 기회에 관직에서 물러날까 하는데 부인 생각은 어떻소?”

효원의 이야기를 들은 부인 역시 효원의 생각에 동조하였다.

“그리 하시는 것이 좋겠습니다. 관직이야 필요하다면 다시 맡을 수 있는 것이지만 부모님은 돌아가시면 다시는 모실 수 없는 것 아니겠습니까?”

그리하여 다음날 아침 효원이 아버지를 뵙고 사직 의사를 밝혔다. 그랬더니 돌아온 것은 불호령이었다.

“내 너를 어찌 가르쳤느냐. 사사로운 정에 이끌려 나라 일을 그르친단 말이냐!”

생각했던 것 이상으로 아버지의 역정이 심하자 효원은 어쩔 수 없이 외지로 떠날 수밖에 없었다. 떠나기 전 효원은 죽마고우로부터 황구(黃狗)를 선물로 받아 부모님께 바쳤다. 자식을 떠나보내는 부모님께 황구라도 벗이 되도록 하려는 효원의 배려였다.

황구는 마치 태어날 때부터 효원의 집에서 자란 것처럼 적응을 잘 하였다. 그래서 외지로 떠나는 효원의 발걸음은 한결 가벼웠다.

그러나 효원이 임지로 떠난 지 1년이 조금 지난 1820년 2월 28일, 느닷없이 아버지가 돌아가셨다는 기별이 왔다. 그러자 효원은 즉시 벼슬을 그만두고 고향에 돌아와 상을 치른 뒤 3년 동안 시묘(侍墓)살이를 하였다. 말이 쉽지 부모의 산소 옆에 움막을 짓고 그곳에서 3년을 지낸다는 것은 쉬운 일이 아니었다.

그런데 놀라운 것은 황구 역시 효원의 곁을 지키면서 마치 시묘를 하듯 꼼짝을 않는 것이다.

“네가 그 동안 아버님을 잘 모셨나 보구나. 그러고 보니 나는 너보다 더 못하였구나.”

효원은 자신과 함께 아버님 묘를 지키는 황구가 기특하기도 하고 한편으로는 안쓰럽기도 하였다.

어느 날 시묘살이를 하는 효원을 걱정하여 친구들이 기력을 회복하라며 고기 요리를 가져다주었다.

“이보시게. 기력을 회복해야지 시묘살이도 잘 하지. 그러다 자네마저 큰 일 당하네. 자네가 이러면 지하에 계신 아버님께서 편하시겠는가?”

“알았네. 고맙네. 자네들 덕분에 내 아버님을 편히 모실 수 있겠네.”

하지만 효원은 말은 그렇게 하였지만 친구들이 간 뒤 부모를 보낸 죄인이라며 고기를 입에도 대지 않았다. 그러다 곁에 있는 황구에게 눈길이 갔다.

“못난 주인을 따라 시묘살이를 하느라 네가 고생이구나.”

효원은 황구가 기특한 나머지 황구에게 대신 고기를 던져주었다. 그런데 황구 역시 고기를 입에도 대지 않는 것이 아닌가.

더욱 놀라운 것은 효원이 때에 맞춰 곡을 하면 황구 역시 따라 짖는 것이었다. 황구 이야기는 효원의 입을 통해 인근 고을에 널리 퍼졌다. 그래서 부모에게 함부로 대하는 불효자식들이 있으면 ‘개만도 못한 놈’이라는 말을 할 정도였다.

3년 동안의 시묘가 끝나고도 효원은 아버지 초상을 그려 중당에 모시고 산 사람에게 하듯 3년 동안 하루 세 끼 상식(上食)2)을 하였다. 그때마다 부부가 꿇어 엎드려 울었는데 황구 역시 마루 밑에 엎드려 울었다 한다.

그러던 차에 효원의 어머니마저 세상을 떠났다. 3년 동안 아버지 시묘살이를 마치자마자 효원은 다시 3년 동안 어머니 시묘살이를 하였다. 황구는 아버지 때와 마찬가지로 효원과 함께 어머니 묘를 지켰다.

어머니 시묘살이를 마친 뒤에도 다시 3년 동안 아버지 때와 마찬가지로 중당에 어머니 초상을 걸고 끼니 때마다 음식을 올리며 울었는데, 황구 역시 그렇게 하였다. 하지만 이미 황구 역시 늙었는지라 거동이 불편해보였다. 효원 역시 칠순을 넘겨 거동이 불편하였는데 그런 황구가 마치 친동생처럼 여겨졌다.

2월 28일, 여느 해처럼 아버지 제사 준비에 여념이 없던 효원은 마당 한쪽에 힘없이 웅크리고 있는 황구가 눈에 들어왔다. 황구도 아버지 제삿날을 기억하는지 왠지 처량한 눈빛이었다.

제사를 거의 마쳐가던 중 식솔이 갑자기 외마디 비명을 질렀다. 황구가 마루 댓돌에 머리를 부딪쳐 죽은 것이다. 무려 12년을 효원을 따라 시묘와 상식을 하던 황구가 죽을 때가 되었다고 느낀 것인지, 아니면 주인의 제삿날에 맞춰 주인을 따라 나선 것인지 알 수 없지만 효원을 비롯한 가족들은 놀라움을 감출 수 없었다. 이에 마치 가족을 보내듯 슬퍼하며 후하게 장사를 지냈다.

이러한 사실이 널리 알려지자 순천 사람들은 지금의 인제동 남문 밖에 의구비(義狗碑)를 세우고 개만도 못한 사람들에게 교훈이 되게 하였다. 그러나 이 비는 아쉽게도 일제 강점기 때 도시계획으로 인하여 남문이 뜯길 때 사라지고 말았다.

허석 / 한국설화연구소 소장

율봉서원에 있는 삼강문

정효원과 그의 부인 창녕 성씨의 행적을 기리는 쌍효문. 왼쪽은 효열문.

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지