넘겨 보는 설화 곡성의 효자 박원모

1661년(현종 5년) 곡성군 오산면 가곡리에서 박원모가 태어났다. 밀양 박씨 호동의 외아들로 태어난 원모는 어려서부터 부모님의 사랑을 한 몸에 받고 자랐다. 아들을 얼마나 끔찍하게 위하였는지를 잘 알려주는 일화가 있다.

하루는 원모가 서당에 다녀오다 엎어져 무릎을 다쳤다. 조그마한 개울을 건너다 엎어진 것이다. 그러자 다음날 원모의 아버지가 개울에 나무로 다리를 놓았다. 원모가 다시는 개울을 건너다 엎어지지 않게 하기 위함이었다. 그러자 마을 사람들은 박씨에게 ‘잘못하면 아들 버릇 나빠진다’며 좀 더 엄격하게 키우라고 권하였다. 그런데도 원모 부모는 눈에 넣어도 아프지 않을 아들이기에 아들을 위한 일이라면 못할 게 없었다.

그런데 대부분 오냐 오냐 하고 키운 자식이 버릇이 없다는 말이 있는데 원모는 달랐다. 어려서야 투정도 부리고 그랬다지만 점차 나이가 들어감에 따라 부모를 곧 하늘로 모셨다. 부모님 말씀이라면 거짓말이라도 곧이들을 정도였다. 무슨 말만 하면 곧장 실행에 옮기는 바람에 원모의 부모는 원모 앞에서 말도 제대로 하지 못할 정도였다.

원모는 부모님 말씀을 잘 들을 뿐만 아니라 몸가짐 또한 항상 바르게 하였다. 오죽 하였으면 마을 어른들이 원모를 가리켜 애어른이라고 하였겠는가. 도무지가 어린 아이라고 볼 수 없을 정도로 빈틈이 없었다. 그래서 훈장선생님들조차 원모에게는 뭐라 따로 해줄 이야기가 없을 정도였다.

원모는 또한 책 읽기를 즐겨하였다. 천성적으로 책을 가까이 하는 것일 수도 있지만 부모님께서 아들이 책 읽는 모습을 보고 즐거워하신다는 것을 안 후로는 더욱 더 열심히 책 읽기에 전념하였다. 잠잘 때만 빼놓고는 밥 먹을 때조차 책을 끼고 살았다.

원모는 드나들 때에 부모님께 반드시 어디를 다녀오겠다, 혹은 어디를 다녀왔다고 하는 식으로 알려드렸다. 또한 아침에 일어나거나 잠들기 전에는 반드시 부모님께 문안 인사를 드렸다. 처음에는 원모가 지나친 사랑을 받고 비뚤어질 것이라 생각했던 마을사람들은 날이면 날마다 원모 칭찬하기에 바빴다.

뭐가 먹고 싶다는 의향만 살짝 비쳐도 아들이 음식을 구해오는 바람에 원모 부모는 아들 앞에서 아예 음식 이야기는 꺼내지도 않았다. 그런데도 이미 원모는 아버지께서 유난히 물고기를 좋아하시고 어머니께서는 산나물을 좋아하신다는 사실을 알고 있었다. 그래서 스스로 산과 냇가에 찾아다니며 나물을 캐고 물고기를 잡아 잡수도록 해드렸다.

어느 해 봄, 문득 원모에게 잉어 생각이 들었다. 물고기를 좋아하시는 아버지께 잉어를 잡아 어죽을 끓여드리고 싶었던 것이다. 그런데 인근 개울을 아무리 훑어도 잉어는 보이지 않았다. 초봄이라 하지만 아직도 쌀쌀하여 냇물은 무척 차가웠다. 그런데도 원모는 하루 종일 이 개울 저 개울을 다니며 잉어를 찾았다. 결국 마을에서 20리 가까이 떨어진 옥과 종방천까지 가서 기어이 잉어를 잡았다. 그렇게 잡은 잉어로 어죽을 끓여 아버지께 올리면서도 걱정을 하실까 싶어 바로 앞 개천에서 잡았다고 말씀드릴 정도였다.

“아니, 원모야. 초봄이라 잉어 찾기가 힘들었을 텐데, 어디서 잡은 게니?”

“마을 앞 개울에서 잡았어요. 저한테 잡힌 걸 보니 눈먼 잉어가 있었나 보죠.”

원모는 나이가 들어 고령 신씨를 아내로 맞이하였는데 부인 신씨도 시부모님을 극진히 모셨다. 처음에는 병든 아버지 때문에 장가를 안 가려고 하였다 한다. 병든 시아버지 수발을 들려는 색시도 없을 것이라 생각하였지만 자신이 직접 아버지 수발을 들고 싶었기 때문이다.

그러나 아들이 장가를 가지 않는 것이 병든 아버지 때문이라고 생각하시며 탄식하시는 부모님 대화를 우연히 듣게 된 원모가 장가를 가는 것이 효도라 생각하고 곧바로 장가를 간 것이다.

원모도 원모지만 원모의 부인 신씨는 친 딸 이상으로 시아버지 병구완에 애썼다.

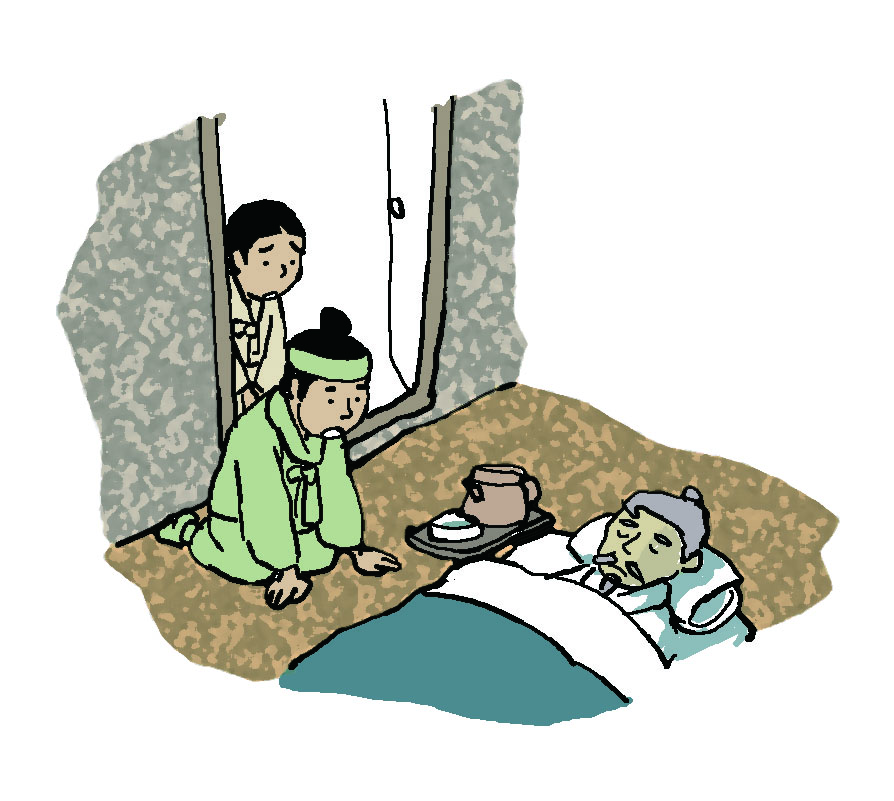

그러나 원모 부부의 지극한 효심에도 불구하고 원모의 아버지는 56세 때(1686년) 나쁜 병에 걸려 자리에 눕게 되었다. 또한 원모 부부가 지극정성으로 수발을 하였는데도 병환이 날로 더해 갔다. 원모는 아버지 병구완을 위하여 밤샘을 하기 일쑤였다. 이름난 의원을 찾아다니고 삼남 지방을 다니면서 약을 구하여 드렸지만 효과는 없었다. 병은 더욱 심하여 정신을 잃는 일이 자주 있었다.

그럴 때마다 원모와 부인 신씨는 손가락을 깨물어 피를 입에 흘려 넣어 어려운 고비를 넘기곤 했다. 그러나 제 아무리 지극한 효심도 하늘의 부르심을 거스를 수는 없는 법, 원모의 아버지는 숙종 24년(1698년) 겨울에 마침내 숨을 거두었다.

이듬해 원모의 집 뜰 앞에 서있는 나무에 흰 까마귀 한 쌍이 날아와서 둥지를 틀고 새끼를 치며 3년을 살다가 갔다. 3년상을 치르는 원모의 마음을 위로하고 지켜주는 듯했다. 원모는 하늘이 알아주는 효자임이 입증된 것이다. 흰 까마귀는 효자의 집에만 산다는 이야기가 전해졌기에 사람들은 원모를 더욱 존경하였다.

박원모 효자비는 취재 당시 보수작업 중이었다.

원모는 영조 2년(1725년) 65세의 나이로 세상을 떠났다. 나라에서는 사람들이 원모의 지극한 효행을 길이 잊지 않도록 하기 위하여 원모가 세상을 떠난 지 138년만인 철종 14년(1863년) 5월에 동몽교관(童蒙敎官) 조봉(朝奉)의 벼슬을 증직하고 효자문을 내렸다.

동몽교관은 조선시대 각 군현에서 사학(私學)을 설치하고, 향교에 들어가기 전의 어린 학동들을 모아 훈도하던 사람을 말한다. 동몽훈도(童蒙訓導)라고도 하였다. 나라에서는 그들 가운데 성과가 있거나 효행으로 모범이 된 사람들에게 관직을 주어 그 공로를 포상하였는데, <상춘곡>의 작자 정극인(丁克仁)이 대표적이다. 조봉은 조봉대부(朝奉大夫)의 약자로 조선시대 문신 종4품 하계(下階)의 품계이다.

박원모의 효자문과 효자비가 곡성군 오산면 가곡리에 남아 있다.

허석 / 한국설화연구소 소장

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지