넘겨 보는 설화 부저리 범명당 이야기

광양시 봉강면 부저리 뒷산에 묘가 하나 있는데, 범명당이라 부른다. 범명당은 효자묘라고도 부르는데, 장성 출신 남만갑(南萬甲)이라는 효자와 관련된 설화가 전해온다.

임진왜란이 일어나기 직전, 장성 어느 마을에 의령 남씨 3대가 살고 있었다. 환갑이 다 된 할아버지 응복(凝福), 불혹이 가까워오는 아버지 두연(斗連) 부부, 그리고 두연의 아들 만갑이 그들이었다.

3대 모두가 독자인지라 서로가 서로를 위하는 마음이 각별하였다. 특히 아버지와 아들을 대하는 두연 부부의 효심과 사랑은 인근 고을에서는 소문이 자자할 정도였다.

응복과 두연 부자가 사냥을 해서 생계를 꾸리는데, 비록 넉넉하지는 않았지만 남부러울 것이 없었다. 그렇게 오순도순 살고 있는데, 어느 날 왜군들이 쳐들어왔다는 소문이 들렸다. 평소에 의협심이 강하였던 응복이 가족들을 불러놓고 이야기를 하였다.

“내 너희들에게 할 말이 있다. 사실 왜군들의 움직임이 심상치 않아 내 오늘과 같은 일이 벌어질지 알았단다.”

왜군들이 쳐들어올지 미리 알고 있었다는 말씀에 다들 깜짝 놀랐다. 그러자 그런 아들 부부와 손주를 물끄러미 바라보던 응복이 말을 이었다.

“그래서 만약 왜군들이 쳐들어온다면 내 한 몸 바쳐서라도 나라를 지켜야겠다고 결심을 하고 있었다. 그러니 말릴 생각은 하지 말아라.”

너무도 결연한 모습에 아들 내외와 손주는 말릴 생각조차 하지 못하였다.

눈물로 가족과 헤어진 응복이 부산으로 향하였다. 벌써 9월 말인지라 날씨도 꽤 쌀쌀하였다. 도중에 진주에 이르자 벌써 왜군들이 진주성 가까이 이르렀다는 말이 들렸다. 그래서 응복은 진주성을 지키는데 일조하기 위해 성으로 들어가려 하였다. 그러자 군사들이 응복을 막았다.

“왜군들을 막는데 함께 하고 싶습니다.”

그러나 낯선 사람을 수상하게 여긴 군사들이 응복을 계속 저지하였다. 나라를 위해 싸우겠다는데도 믿지 못하고 말리니 답답하기 짝이 없었다. 그렇게 한참을 옥신각신 하고 있노라니 장수 한 명이 다가왔다.

“무슨 일인가?”

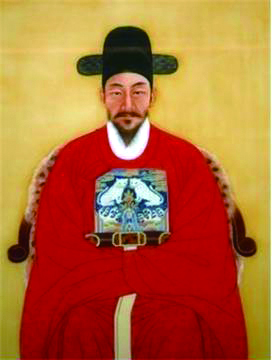

김시민(金時敏 1554~1592) 장군이었다.

김시민 장군

“저는 장성 출신 의령 남가 응복입니다. 왜군들이 쳐들어왔다기에 조금이나마 보탬이 될까 해서 서둘러 이곳까지 왔습니다.”

자초지종을 들은 김시민 장군이 사냥꾼 출신이라는 응복을 전투에 배치하였다. 진주성 전투에서는 응복이 단단히 한몫을 하였다. 평생을 사냥으로 단련된 몸이었기 때문이다. 그런데 어디선가 날아온 왜군의 총탄에 그만 목숨을 잃고 만다.

김시민 장군 역시 며칠 후 왜군의 총탄에 목숨을 잃고 말지만 죽기 전 부하들에게 응복의 죽음을 알려주라는 말을 남긴다.

이제나 저제나 기다리고 있던 가족들에게 응복의 사망 소식은 너무나도 충격적이었다. 몇 달 동안 아버지의 죽음으로 인한 충격에서 헤어 나오지 못하던 두연은 이듬해 6월, 가매장하였다는 아버지 시신도 수습할 겸 왜군들에 대해 복수도 할 겸 해서 진주로 떠났다. 아내에게 어린 아들을 부탁하고는 홀연히 진주로 향하는 두연의 발걸음은 무거울 수밖에 없었다.

그러나 진주로 가는 도중에 두연은 이미 진주성이 함락되었다는 소식을 듣게 된다. 복수도 복수지만 아버지 시신 수습을 어찌할 것인가 망연자실 하던 차에 광양 옥룡에 있는 중흥산성에서 의병이 일어나 왜군과 맞서 싸우고 있다는 말을 듣게 되었다. 그래서 두연은 서둘러 중흥산성으로 향하였다. 하지만 두연 역시 부친의 뒤를 이어 왜군의 손에 목숨을 잃고 만다. 아버지 시신도 수습하지 못한 채 어린 만갑을 남겨두고 죽어야 한다는 생각에 두연은 눈을 감지 못한다.

남편마저 목숨을 잃었다는 소식을 들은 만갑의 어머니는 그만 실신을 하고 만다. 한참 후에 정신을 차린 만갑의 어머니는 남편의 유해라도 수습해야 한다며 광양으로 길을 떠나려 하였다. 그러자 만갑도 길을 따라 나섰다.

천신만고 끝에 광양 옥룡에 도착하였지만 아버지 시신을 찾기란 하늘의 별따기보다 힘들었다. 너무도 많은 사람들이 죽은데다가 가매장 된 시신을 하나하나 살펴보고 아버지를 찾아내는 일이 말처럼 쉬운 일이 아니었다.

그래서 옥룡면 상산마을에 거처를 정한 후에 만갑은 어린 나이에도 불구하고 봉강면 부저리 마을에서 머슴살이를 하였다.

전란으로 민생고가 극에 달하던 때라 만갑 모자의 형편을 알면서도 누구도 도움의 손길을 내밀지 못하였다. 서로가 마찬가지였기 때문이다. 그래서 우선 생계유지를 위하여 머슴살이를 하였던 것이다. 봉강과 옥룡 사이에 있는 딱재라는 고개를 매일 넘으며 머슴살이를 하는 한편으로 만갑은 아버지 시신을 찾기 위해 백방으로 뛰었다.

딱재는 험하기로 이름이 나서 낮에도 맹수가 나타났다. 부저리에서 머슴살이를 하는 만갑이는 해가 지면 자기에게 주는 밥 절반을 어머니 몫으로 남겨두었다. 그리고는 밤이 되면 딱재를 혼자 넘어 옥룡 상산마을로 돌아와 어머니를 봉양하였다.

어느 날 밤, 그날도 어머니께 드릴 저녁밥을 품에 안고 딱재를 넘던 만갑의 앞에 커다란 호랑이가 나타나 길을 가로 막았다. 맹수가 나타난다는 말은 들었지만 설마 그럴까 싶었는데 막상 호랑이와 맞닥뜨리고 나니 기겁을 하고는 달아나지도 못하였다.

죽는 것은 두렵지 않지만 아버지 시신도 수습을 못한데다 홀로 계시는 어머니를 봉양해야 한다는 생각에 만갑은 눈물을 주루룩 흘렸다. 호랑이가 말을 알아들을 리 만무하지만 그래도 만갑이 용기를 내어 호랑이에게 말하였다.

“너에게 잡혀 먹히는 것은 두렵지 않다. 하지만 왜군들 손에 돌아가신 아버지 시신도 수습해야 하고, 홀로 계신 어머니 봉양도 해야 하는데 그러지 못하게 되었으니 안타깝구나. 꼭 나를 잡아먹어야 하겠느냐?”

그러자 신기하게도 말을 알아들었는지 아니면 만갑의 착각이었는지는 몰라도 호랑이가 고개를 저었다. 그러더니 입을 크게 벌렸다. 순간 움찔하던 만갑은 이내 호랑이가 자신을 해칠 의사가 없다는 것을 알게 되었다. 호랑이 눈빛이 그렇게 보였기 때문이다.

용기를 내서 호랑이에게 다가가 목구멍을 보니 호랑이 목구멍에 여자 비녀가 걸려 있었다. 그래서 만갑이 그것을 꺼내 주었더니 호랑이가 고맙다는 듯이 고개를 떨어뜨리며 땅바닥에 몸을 낮췄다. 자신의 등에 타라는 것처럼 보였다.

만갑이 호랑이 등에 타자 호랑이가 훨훨 날듯이 뛰어오르더니 순식간에 부저리 뒷산에 도착하였다. 그리고는 홀연히 사라졌다. 만갑은 여기다 선친의 장사를 지내라는 뜻으로 알고 나중에 아버지 시신을 찾은 후 그곳에 모셨다.

이런 연유로 그 묘를 범명당, 혹은 효자묘라고 부른다. 지금도 그 후손들이 이곳에 들러 묘를 관리하고 있다.

허석 / 한국설화연구소 소장

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지