넘겨 보는 설화 궁기마을 전우치 이야기

지금으로부터 약 500여 년 전, 충청도 태안 고을. 봄인데도 한여름보다도 더 날씨가 더운데다 벌써 한 달째 비가 오지 않아 농사일이 예사롭지 않았다. 농부들은 들에 나가 여기저기에서 물길을 찾느라 분주하였지만 어쩌다 샘을 찾아도 찔끔찔끔 하는 통에 모내기를 할 엄두도 내지 못하였다.

사정이 그러한데도 관아에서는 오히려 더 닦달이었다. 가뭄이 아니라도 춘궁기라 백성들의 고통이 심한데, 가뭄 때문에 모내기도 못하고 있는 사람들에게 고을 사또가 아예 고리대 놀이를 하고 있었다. 빌려간 돈을 제 때 갚지 못하면 집이며 전답을 빼앗아가는 것은 물론이요, 심지어 부인이나 어린 딸을 강제로 끌고 가 겁탈하는 등 탐학이 극에 달하였다. 그런데도 고을 주민들은 어찌 해볼 도리가 없었다. 반발을 하다가 목숨을 잃은 경우가 적지 않았기 때문이다.

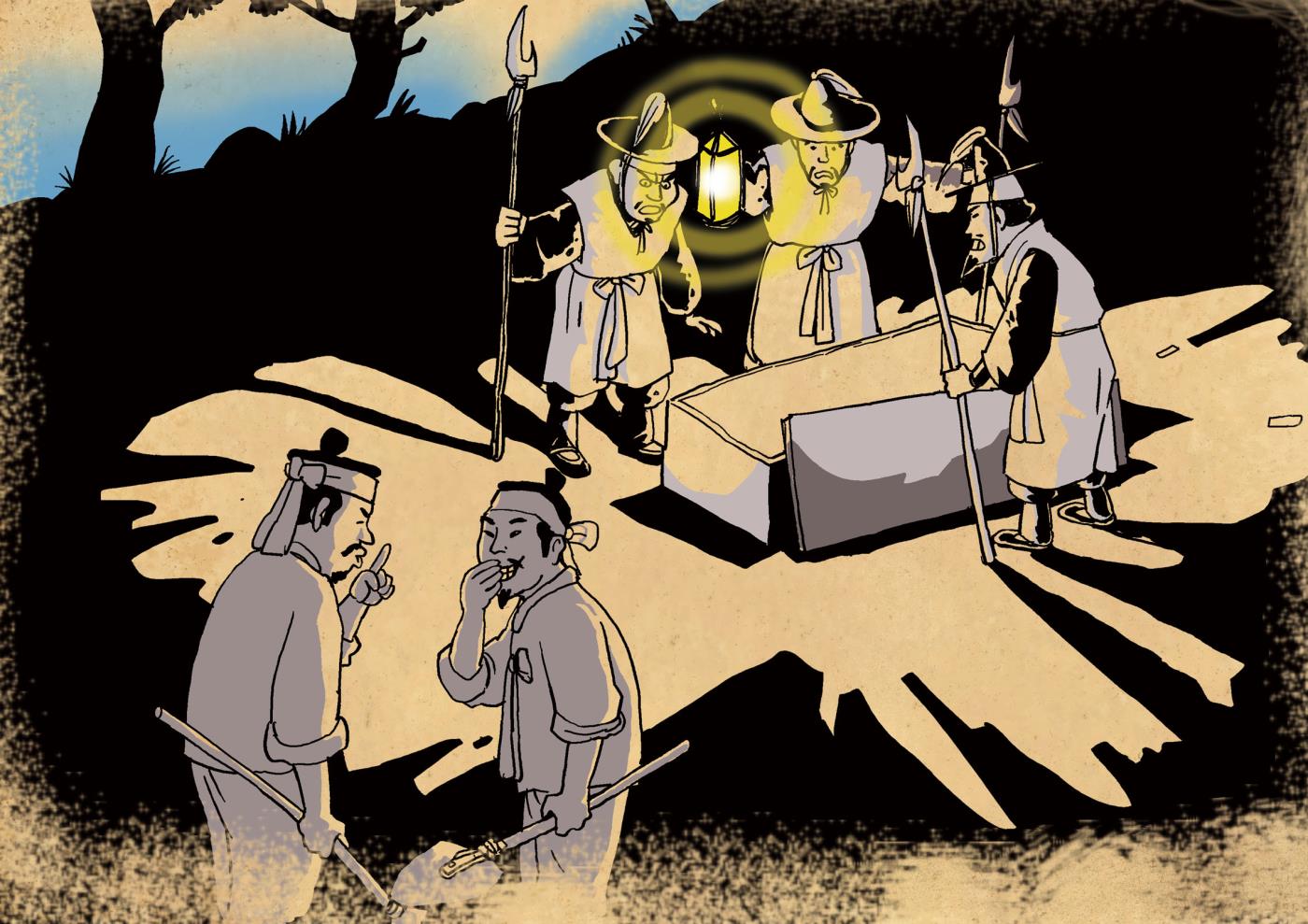

그날도 돈을 갚지 못한 한 농부의 집에 사또의 지시를 받은 사령들이 들이닥쳤다. 그러더니 다짜고짜 세간을 부수고 한바탕 난리를 치더니 갑자기 어린 딸을 끌고 가려 하였다. 어린 딸을 끌고 간다는 것이 무엇을 의미하는지 잘 알고 있는 농부가 죽으면 죽었지 딸을 데려갈 수는 없다고 완강하게 저지하자 사령들이 그를 무지막지하게 두들겨 팼다.

그때 어디선가 한 줄기 돌개바람이 일더니 그야말로 눈 깜짝할 사이에 사령들을 내동댕이쳤다. 눈을 뜨고 있었는데도 도무지 어떻게 된 일인지 아무도 알 수가 없었다. 찌그러진 갓을 쓴 것으로 보아 선비 같기는 한데, 하늘에서 구름을 타고 내려온 것으로 보면 보통 사람은 아니었다.

전우치(田禹治 14??~15??)였다. 호는 우사(羽士). 부천 출신인 전우치가 도술을 공부하고 있을 때의 일이다. 인근 부평에 역질이 돌자 부평현감 이길(李佶)이 곤란한 지경에 빠졌다. 마침 전우치가 용하다는 소문을 들은 현감이 전우치를 불렀다.

현감을 만난 전우치는 역질에 대해서는 알아보려 하지도 않고 현감의 얼굴만 뚫어져라 바라보는 것이 아닌가.

“아니, 역질을 해결할 생각은 않고 왜 내 얼굴만 보는 것이오?”

“사또의 얼굴을 보니 탐관오리는 아닌 것 같구려. 내 특별히 현감을 위해 도움을 드릴까 하오.”

그리고는 고을 구석구석을 돌며 뭐라 중얼거리니 여기저기에서 역귀들이 모습을 드러내더니 전우치를 보고는 기겁을 한 채 어디론가 사라져버렸다. 전우치가 부평에서 역귀를 쫓아낸 이야기는 삽시간에 전국 각지에 퍼졌다. 그리하여 전우치는 순식간에 도술가로 그 이름을 떨쳤다.1)

1) <송와잡설(松窩雜說)>. 조선 중기의 문신인 이기(李旣 1522~1600)의 문집.

탐관오리는 응징하고 청백리들만 도와준다는 소문이 돌자 썩을 대로 썩은 고관대작들이 수단과 방법을 가리지 말고 전우치를 잡아들이라 명하였다. 결국 전우치는 사술로 백성을 현혹시켰다고 하여 옥에 갇히게 되었다. 그런데 옥데 갇힌 지 얼마 되지 않아 그만 전우치는 숨을 거두고 만다. 눈에 가시 같았던 전우치가 옥사하였다 하자 탐관오리들 모두가 좋아하였다.

간수들이 전우치를 가매장하였다. 내심 민중의 영웅이었던 전우치가 허망하게 죽자 간수들도 내심 서운해 하였기에 비록 가매장일지라도 간수들은 정중하게 전우치 시신을 묻었다. 이틀 뒤에 친척들이 찾아왔다. 그래서 간수들과 함께 무덤을 파니 시체는 없고 빈 관만 남아 있었다.

죽었다는 전우치가 감쪽같이 사라지자 소문은 더욱 부풀려져서 이제 전우치는 거의 신격화되었다. 그래서 어떤 지역에서는 전우치가 밥을 내뿜어 흰 나비를 만들었다기도 하고, 또 어떤 지역에서는 천도(天桃)를 따기 위해 새끼줄을 타고 하늘로 올라갔다고도 하였다.

이에 대해 <어우야담(於于野譚)>2)에서는 조금은 다른 이야기를 하고 있다.

2) 광해군 때인 1621년 류몽인(柳夢寅 1559~1623)이 지은 이야기 모음집. 야담류의 효시로 알려져 있다.

재령(載寧)군수 박광우(朴光佑)는 전우치의 박학다식함에 탄복하여 그를 존중하였다. 하루는 관아 동헌에 마주 앉아 있는데 감사에게서 공문이 왔다. 박광우가 공문을 보고는 낯빛이 변하며 자리 아래에 그것을 감추었다. 전우치가 무슨 일인가 묻자 박광우가 대답을 하지 않았다. 전우치가 요술을 부린다는 소문이 퍼지자 조정에서 전우치를 잡아 죽이고자 하였는데, 박광우가 전우치를 대접한다는 것을 알고 감사가 전우치를 잡아들이라 한 것이었다. 박광우는 차마 그렇게 할 수 없어서 전우치로 하여금 도망가라고 하였다. 그러자 전우치가 빙그레 웃으며 알아서 하겠노라고 하였다. 그날 밤 전우치는 목을 매어 죽었다. 박광우가 비통하게 여겨 장례를 후하게 치러주었는데 2년 뒤 차식(車軾)의 집에서 전우치가 책을 찾아갔다. 지금 재령군에 전우치의 묘가 있다.

<청장관전서(靑莊館全書)>3)에서는 전우치의 고향이 전남 담양이라고 하는데, 어려서 여우로부터 도술서를 받았다고 전해진다.

3) 조선 후기 학자 이덕무(李德懋 1741~1793)의 전집.

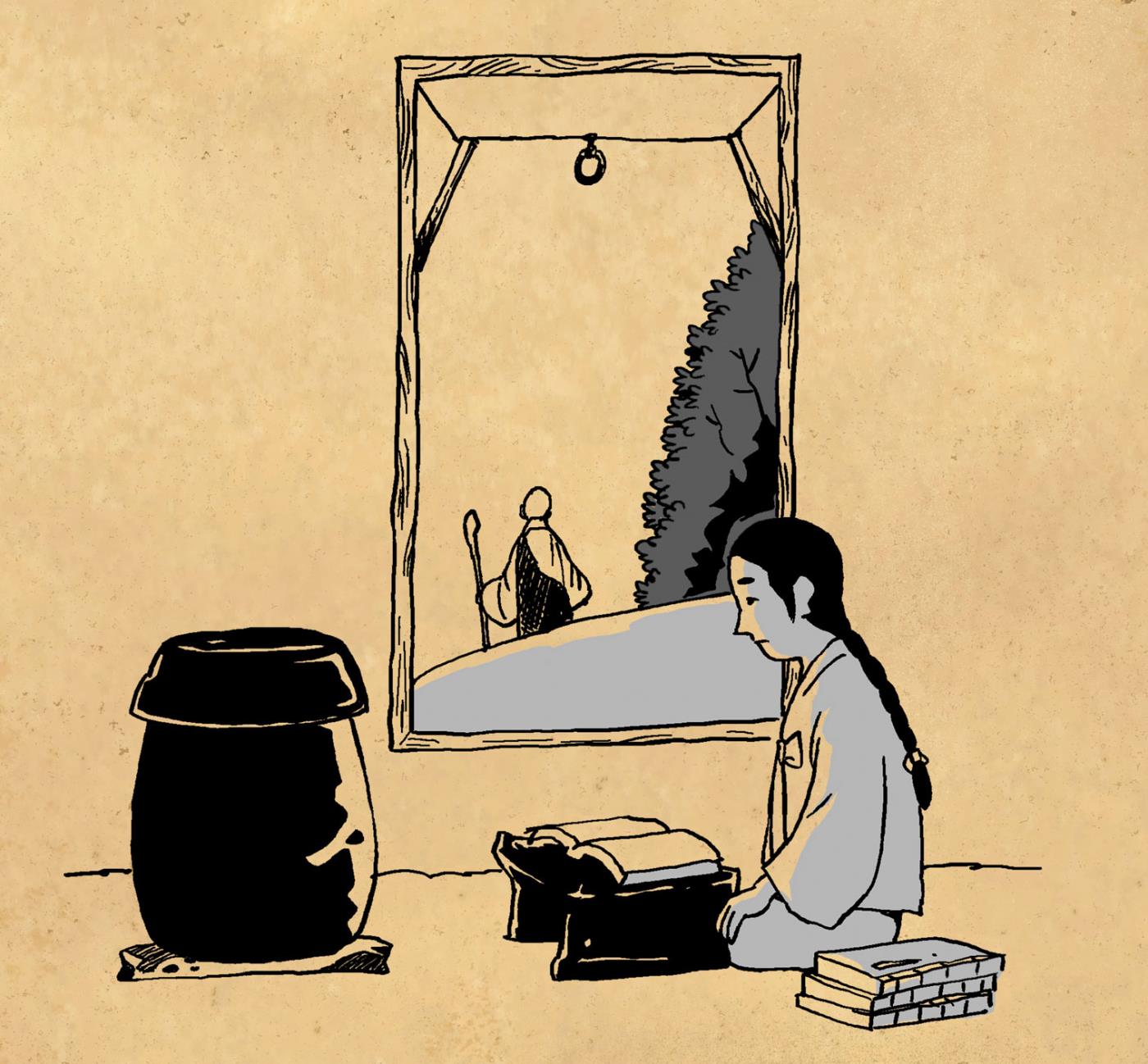

전우치가 어렸을 적에 절에서 글공부를 하고 있는데, 하루는 스님이 술 한 항아리를 빚어 놓고는 그에게 잘 간수하라 하고 산을 내려왔다.

그 스님이 여러 날 만에 암자에 돌아와서 술항아리를 보니 술은 없고 술찌끼만 남아 있었다. 그러자 스님이 전우치에게 술을 훔쳐 마셨다고 책망하였다. 그러나 우치는 결백을 밝힐 길이 없었다. 전우치가 스님에게 부탁하였다.

“스님, 술 한 항아리를 다시 빚어 놓으면 제가 틀림없이 도둑을 잡겠습니다.”

스님이 전우치의 말대로 다시 술을 빚어 놓았었다. 그런데 술이 막 익어갈 무렵에 전우치가 지켜보니 흰 기운이 무지개처럼 창문 틈으로 들어와 술항아리에 박혀 있는데 모락모락 술 향기가 나는 것이었다.

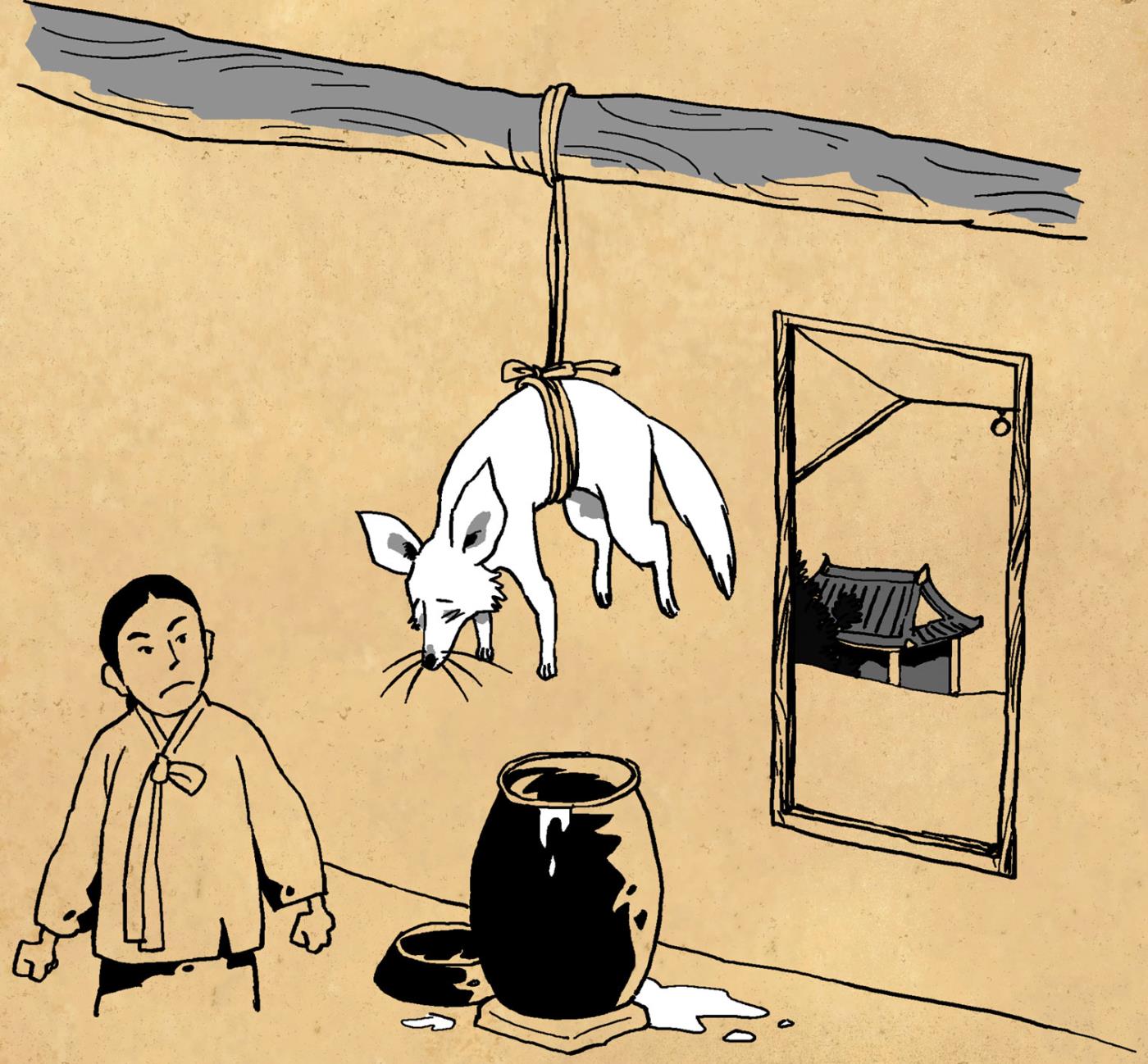

전우치가 흰 기운이 일어난 곳을 찾아 따라가 보니 그 기운이 앞산 바위 구멍으로 이어져있고, 바위 구멍 입구에 커다란 흰 여우가 술에 취하여 졸고 있었다.

전우치는 밧줄로 그 여우의 주둥이와 네 다리를 꽁꽁 묶어 짊어지고 돌아와서 암자의 대들보에 달아매 놓고 아무 일도 없었던 것처럼 글을 읽었다.

얼마 있자 여우가 술에서 깨어나 사람의 말로 슬피 하소연하였다.

“만약 나를 놓아준다면 마땅히 당신에게 보답하겠소.”

이에 전우치가 반문하였다.

“네가 나에게 무엇으로 보답하겠느냐? 그리고 네가 도망간다면 어떻게 하겠니. 그러니 너를 죽여서 마음이라도 시원하게 해야겠다.”

그 말을 들은 여우가 쩔쩔 매며 말하였다.

“나에게 요술하는 비결책이 있는데 그 책을 바위 구멍 속에 감추어 두었소. 그 책을 당신에게 줄 것이니 시험 삼아 나를 밧줄로 매어서 그대로 놓아 바위 구멍 속으로 들어가게 해보시오. 그랬다가 만약 나오지 않거든 그때 그 밧줄을 끌어내어 나를 죽여도 늦지는 않을 것이오.”

전우치가 여우의 말대로 하였더니 여우가 한 권의 책을 가지고 나와서 바쳤다. 여우를 놓아준 뒤 그 책을 펴 보니 모두 다 신령한 법술과 주문(呪文)이었다. 그래서 붉은 먹으로 책 내용 중 쉽게 깨칠 만한 것 수십 가지에 점을 찍어 놓았다.

그런데 얼마 있다가 그의 집 늙은 종이 머리를 풀어헤치고 통곡하며 와서 아버지의 부음을 전하였다. 전우치가 보던 책을 버리고 황급히 문 밖으로 나가니 늙은 종은 간 곳이 없었다.

요망한 여우에게 홀렸다는 사실을 깨닫고 다시 들어가 보니, 붉은 점을 찍어 놓은 것만 남기고 나머지는 여우가 다 찢어가고 없었다.

전우치는 그 후에 환술(幻術)로 세상에 이름을 날리게 되었는데, 그것은 다 그 수십 가지 속에서 사용된 것이라고 한다.

<성소부부고(惺所覆瓿藁)>4) 가운데 ‘성수시화(惺叟詩話)’에 보면 다음과 같은 내용이 나온다.

4) 조선 중기의 문신 허균(許筠 1569~1618)의 문집.3) 조선 후기 학자 이덕무(李德懋 1741~1793)의 전집.

우사(羽士) 전우치는 사람들의 말에 신선이 되어 올라갔다고 하며 그의 시는 매우 청월(淸越)하다. 일찍이 삼일포(三日浦)에서 지은 시에

추만요담상기청(秋晩瑤潭霜氣淸)

늦가을 맑은 못에 서리 기운 해맑은데

천풍취하자소성(天風吹下紫簫聲)

바람결에 퉁소 소리 흘러나오네.5)

청란불지해천활(靑鸞不至海天闊)

청란6)은 오지 않고 하늘 바다 넓으니

삼십륙봉추월명(三十六峯秋月明)

서른여섯 봉우리에 가을 달빛 밝도다.

라 하니, 이를 읽노라면 기분이 상쾌해진다.

<암서집(巖棲集)>7)에 보면 ‘김창강8)에 대한 만사[挽金滄江]’가 나오는데, 그 가운데 전우치 이야기가 나온다. 이 시를 보면 전우치가 지었다는 시를 인용하였음을 알 수 있다.

고원동망망진애(故園東望莽塵埃)

동쪽으로 고국을 바라보니 티끌에 흐리나

혼기하증조왕래(魂氣何曾阻往來)

혼과 기야 어찌 오고감이 막혔으랴.

응여전선가란학(應與田仙駕鸞鶴)

전선9)과 함께 난새와 학을 타고

월명삼십륙봉회(月明三十六峰回)

달 밝을 때 서른여섯 봉우리를 돌리라.

5) 일부에서는 선풍(仙風)이라 나온다.

6) 난새. 새의 이름. 신조(神鳥)라 불리는 새.

7) 심재(深齋) 조긍섭(曺兢燮 1873~1933)의 문집.

8) 김택영(金澤榮 1850~1927)을 말한다.

9) 전우치를 이르는 말이다.

당대의 기인이자 전무후무한 도술가요, 의적으로 잘 알려진 전우치가 태안 땅에 나타났다. 그는 도술에 능하기에 구름을 타고 전국 방방곡곡을 다니면서 탐관오리를 응징하고 그들이 착취한 곡식을 백성들에게 다시 돌려주었다.

농부에게서 전후 사정을 들은 전우치는 곧장 태안 관아로 가서 사또를 응징하였다. 그동안 저지른 악행을 생각하면 당장 때려죽여도 시원치 않을 것이지만 전우치는 태안 사또를 발가벗겨 나무에 매달았다. 전우치는 탐관오리를 응징하기는 하지만 사람을 죽이지 않는 것을 원칙으로 하고 있었기 때문이다. 전우치가 사람들을 시켜 관아의 창고를 열어보았는데 생각보다 곡식이 별로였다. 태안 사또 역시 조정의 중신들에게 뇌물로 바쳤는지 창고가 텅 비어있었기 때문이다.

한참을 고민하던 전우치가 구름을 타고 어디론가 사라졌다. 그러자 태안 사또는 어찌어찌 하여 줄을 풀더니 발가벗은 채로 걸음아 나살려라 하고 어디론가 도망을 쳤다. 고을 주민들은 그 모습을 보고 모처럼 한바탕 웃음꽃을 피웠다.

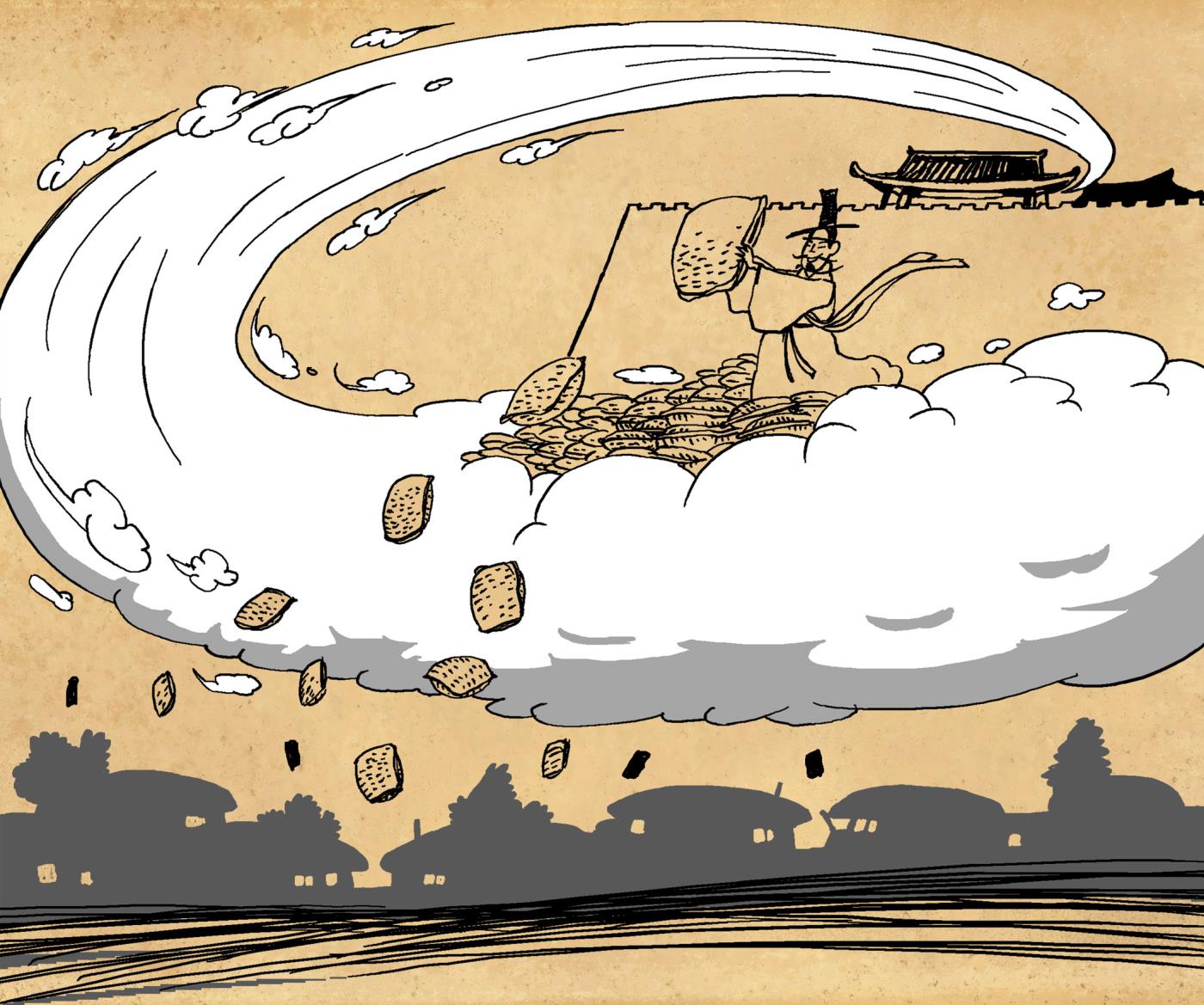

구름을 타고 하늘 위로 날아오른 전우치가 여기저기를 살피더니 내린 곳이 지금의 광양시 태금면 태인리였다.

그리고는 뭐라 중얼거리니 그 일대에 커다란 궁궐이 생겼다. 전우치가 다시 술법을 부리니 사령들이 수십 명 생겨났다. 그들에게 공문을 한 장씩 쥐어주고는 각자에게 지시를 하였다.

전우치의 지시를 받은 사령들은 각각 남원, 곡성, 구례, 하동 등지로 흩어졌다. 그들이 인근 고을의 사또들에게 전한 공문은 다름 아닌 어명이었다. 조곡을 한강으로 직접 가져오라는 것이었다.

영문을 모르는 각 고을 사또들이 의아해 하였지만 그렇다고 어명을 어길 수도 없는 일, 서둘러 조곡을 배에 싣고 섬진강을 내려가는데 어느 순간 주변 환경이 한강으로 변하였다. 다들 자신의 눈을 의심하고 한강 어귀에 내렸는데, 이번에는 멀리 궁궐이 보이는 것이 아닌가. 희한한 일도 다 있다 하면서도 조곡을 싣고 간 일꾼들은 어차피 조곡만 전하면 되기 때문에 궁궐에 가서 조곡을 바치고는 돌아갔다.

전우치가 태안 사람들을 살리기 위해 섬진강 지형을 한강으로 바꿔놓았던 것이다. 궁궐에는 순식간에 조곡 수천 석이 모였다. 조정 관리로 변한 전우치가 다시 본래의 모습으로 돌아오더니 조곡 수천 석을 모아 하늘 높이 올라갔다.

전우치가 사라진 뒤 허탈감에 사로잡혀 있던 태안 고을 사람들에게 며칠 뒤 놀라운 일이 벌어졌다. 아침에 일어나 보니 집집마다 쌀 한 섬씩 놓여 있었기 때문이다. 본 사람은 없지만 누가 보아도 그 일을 행한 사람은 전우치였다.

광양시 태금면 태인리에는 지금도 궁터자리가 남아 있다. 전우치가 태안으로 떠나자 궁궐은 온 데 간 데 없이 사라지고 궁터만 남게 되었던 것이다. 그래서 세상 사람들은 이곳을 궁터마을로 불렀는데, 지금의 궁기마을이 바로 그곳이다.

허석 / 한국설화연구소 소장

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지