역사 속 인물 김을 최초로 양식한 김여익 선생

우리나라 밥상에 김치 다음으로 인기 있는 것이 김일 것이다. 우리나라 김은 외국에서도 인기가 많아 일본이나 중국 관광객들이 대량으로 사간다고 한다.

그렇다면 김을 최초로 먹은 때는 언제일까?

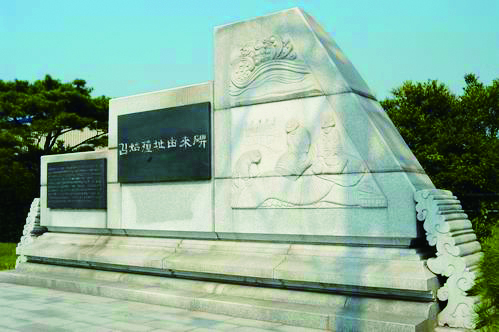

광양 태인동 용지마을 입구에 있는 김 시식지 유래비.

<삼국유사> ‘연오랑 세오녀’ 편에 보면 연오랑이 바닷가에서 해초를 채취하려다 바위가 움직여 일본으로 건너가게 되었다고 하는데, 여기에서 나오는 해초가 미역이라는 해석이 지배적이지만 김이라는 분석도 있다.

자연적인 김의 경우 그 유래가 오래 되었겠지만, 인공적으로 양식을 한 최초의 사례가 언제일까?

1924년 발간된 <조선의 수산> 1호와, 1942년 간행된 <조선어업조합 요람>은 각각 완도에서 최초로 김 양식을 시작하였다고 기록하고 있다. 그러나 1925년 발행된 <조선의 수산> 2호와 몇 년 후에 발행된 44호는 광양설을 주장하고 있다.

그런데 1714년(숙종 40년) 당시 광양현감이었던 허담이 지었다는 김여익 선생의 묘비에는 1640년 김여익 선생이 태인동(당시 인호도)에 들어와 해태(김)를 시식하였다고 적혀 있다.

해의(海衣)라는 말이 처음 기록된 것은1424년에 발간된 <경상도지리지>인데, 이미 조선왕조 초기에 경남 하동에서 먹기 시작했다고 전해지고 있으며, <동국여지승람>에서는 전남 광양에서 400여 년 전에 채취했다는 기록이 있다.

김매순(1776~1840)이 쓴 <열량세시기> ‘정월조’에 보면 “해의 등으로 밥을 싸서 먹는데 그것을 박점이라고 한다. 기곡(祈穀 곡식의 풍년을 비는 것)의 뜻이 있다.”고 하였다.

홍석모가 1849년에 쓴 <동국세시기>에 보면 역시 ‘정월 상원(15일)에 해의로 밥을 싸먹는데 이를 복리(福裏)라 한다.’고 기록되어 있다. 건조하지 않은 것은 해태(海苔)라 하고, 건조한 것을 해의(海衣)라 하는데, 그렇다면 언제부터 김이라고 부르게 되었을까?

1757년에 발간된 <여지도서>에 보면 경상도 거제, 전라도 광양 등지에서 해의가 진공되었고, <여지도서> 1795년 판에 보면 그렇게 진공된 해의가 명나라나 청나라 사신 접대나 궁중의 수라상에도 올랐다고 기록되어 있다. 또한 <신증동국여지승람>에는 김이 광양의 특산품이라고 기록되어 있다.

이처럼 광양 김은 왕실에 바치는 특산물로 인기가 높았다. 1835년(헌종 1년) 어느 날 임금이 김을 반찬으로 수라를 맛있게 드신 후 반찬의 이름을 물었으나 궁녀들 가운데 아는 사람이 없었다. 그때 곁에 있던 신하 한 명이 말했다.

“전라도 광양 땅에 사는 김 아무개가 바친 음식입니다.”

그러자 임금이 하명하였다.

“그렇다면 앞으로 김이라 부르게 하라.”

그리하여 그때부터 해의를 김이라 부르게 되었다고 한다.

그러나 김여익 선생이 1640년 최초로 해태 양식법을 창안하여 그렇게 생산한 해의를 하동장에 내다 팔 때, 태인도 김가가 기른 것이라는 뜻으로 ‘김’이라고 했다는 이야기도 전해진다.

김 양식의 선구자 김여익

최초로 해태 양식을 시작한 것으로 알려진 김여익 선생은 1606년(선조 39년) 전남 영암군 학산면 몽해에서 김식의 둘째 아들로 태어났다. 임진왜란과 정유재란이 끝난 지 얼마 되지 않은 데다 가세마저 기울어 김여익 선생은 학문에 정진하기는 하였지만 벼슬에 나갈 생각보다는 생업에 더 열심이었다.

19세 되던 해인 1624년(인조 2년) 이괄의 난이 일어나자 아버지를 따라 출정하였는데, 그만 아버지가 역도의 칼에 맞아 돌아가시고 만다. 고향으로 내려온 선생은 아버지를 대신하여 가족의 생계를 꾸리는데 전념하였다.

1636년(인조 14년) 12월 병자호란이 일어나자 이듬해 1월 김여익 선생은 비분강개하여 의병을 모아 한양으로 향하였다. 그런데 도중에 임금이 청나라에 항복하였다는 소식을 듣고 고향으로 돌아왔다.

삼전도의 굴욕 이후 나라는 송두리 채 청나라 손아귀에 넘어갔다. 약삭빠른 관리들조차 벌써부터 청나라 사신들에게 줄을 대려고 하였다. 그러다 보니 청나라 군대에 대항하기 위해 의병을 모아 올라갔던 김여익 선생의 미래는 불안할 수밖에 없었다.

한두 명도 아니고 수백 명을 이끌고 충청도 인근까지 갔다가 돌아왔기 때문에 알 만한 사람은 다 알 것이다. 그러니 누군가가 밀고를 할 수도 있을 것이고, 그렇다면 언젠가 화를 당할 수도 있을 것이었다. 그래서 가족들은 김여익 선생에게 피신할 것을 권하였다.

가족들과 헤어지는 것이 죽기보다 싫었지만 이대로 있다가는 자신뿐만 아니라 가족들에게까지도 화가 닥칠 것을 우려한 김여익 선생은 눈물로 가족들 곁을 떠났다.

김여익 선생은 가급적이면 멀리 떠나기로 결심하고 영암에서 동쪽으로 발길을 향하였다. 그러던 차에 광양 인호도(지금의 태인도)가 숨어 살기에는 맞춤하다는 이야기를 듣고 태인도로 갔다. 선생이 35세 되던 해인 1640년(인조 18년)의 일이다. 당시 광양은 유배지나 마찬가지여서 외지에서 귀양 온 사람들은 물론 객지 사람들이 많아서 아닌 게 아니라 숨어살기에는 딱 좋은 곳이었다.

태인도 궁기마을에 정착한 김여익 선생은 한 동안 마을 사람들 일을 도와주며 연명하였다. 학문에 정진하면서도 집안 살림을 도맡아 하였던 터라 웬만한 일에는 선생을 따라갈 사람이 없었다.

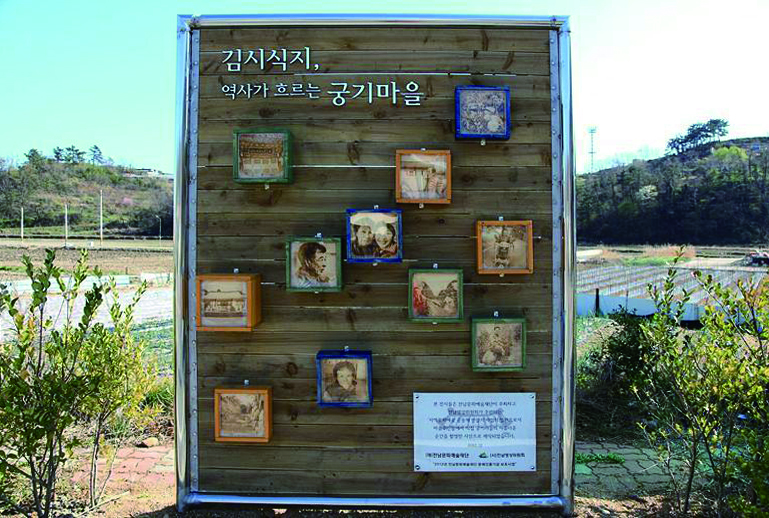

우리나라 최초의 김 시식지로 알려진 광양 태인동 궁기마을 안내판.

하지만 남의 일을 도와주는 데도 한계가 있었다. 마냥 일이 있었던 것은 아니었기 때문이다. 더구나 궁기마을 사람들의 살림살이도 고만고만하여 다들 먹고살기가 팍팍한 편이었다. 그래서 어떻게 하면 자신도 생계를 꾸리고 마을사람들에게도 도움이 될 수 있을까 궁리를 하였다.

그러던 어느 날, 그날도 이런저런 궁리를 하며 바닷가를 거닐고 있는데 파도에 휩쓸려 온 참나무 가지에 거뭇거뭇하니 뭔가가 붙어 있었다. 무심코 가지를 들어 살펴보니 해초 같은 것이 분명하였다. 그래서 마을 사람들에게 물어보니 해태(海苔)라고 하였다. 광양이 해태가 많이 나는 곳이기는 하지만 참나무 가지에 해태가 덕지덕지 붙어 있는 것이 신기하였다.

“해태는 주로 어떻게 채취하나요?”

선생이 마을사람들에게 물었다. 그러자 마을 사람 가운데 한 명이 대답하였다.

“겨울에 물이 빠지면 바위에 붙어 있는 해태를 뜯어 모아 해의를 만듭니다. 바위에 조금씩 붙어 있는 것을 모으니 해태가 비싸답니다.”

“그러면 해의는 어찌 만들죠?”

“해태를 잘 손질하여 바위 위에 엷게 펼쳐놓고 바닷바람에 말리면 해의가 되지요.”

그날 이후 김여익 선생은 마을 사람들을 먹여 살릴 해태 양식에 대해 연구를 하였다. 참나무 가지에 붙는다는 것은 해태가 어디든지 붙어 자랄 수 있다는 것이고, 그렇다면 해태가 가장 잘 붙고 잘 떼어낼 수 있는 재료를 연구하면 될 것이었다. 그렇게 해서 선생은 태인도 앞 애기섬 일대에서 산죽과 밤나무 등을 이용한 해태양식에 성공하였다. 일명 섶꽂이라 부르는 해태 양식법에 성공한 선생은 그것을 자신만의 비법으로 가지지 않고 마을 사람들과 공유하였다. 마을 사람들은 선생이 개발한 섶꽂이 덕분에 해태를 대량으로 생산할 수 있게 되었다.

해태를 대량으로 생산하자 또 다른 문제가 발생하였다. 그 많은 해태를 말릴 곳이 부족하였기 때문이다. 바닷가 양지바른 바위, 그것도 편평한 바위는 태부족이었기 때문이다. 그러다 보니 서로 좋은 바위를 차지하려고 마을 사람들끼리 다툼이 벌어지기도 하였다. 해태를 조금 채취할 때는 평화로웠는데 자신이 개발한 섶꽂이로 대량생산을 하자 갈등이 생긴 것이다.

고민에 고민을 거듭하던 끝에 선생은 짚으로 발장을 만들어 해태를 건조하는 방법을 개발하였다. 그러자 마을 사람들 사이의 다툼도 사라졌고 해태를 말리는 것도 훨씬 수월하였다.

태인도에 김 양식을 보급한 김여익 선생은 1660년(현종 원년) 55세를 일기로 생을 마감하였다. 그러자 마을 사람들은 한 동안 김여익 선생을 위해 제사를 지내는 등 마을 발전을 위해 기여한 선생의 공을 기렸다고 한다.

1919년 후손들이 지은 영모재. 영모재 옆에는 역사관이 있다.

광양 태인동 궁기마을에는 지금도 김여익 선생과 관련된 유적과 유물들이 남아 있다. 1714년(숙종 40년) 광양현감 허담이 세웠다는 비석은 지금 사라지고 없고 대신 비문만 남아 있다.

광양시 태인동에 있는 김시식유물전시관 내부. 김여익 선생이 최초로 김 양식에 성공한 것을 기념하는 전시관이다.

김 시식지인 애기섬 역시 광양제철소 건설로 사라지고 없다. 대신 태인동 궁기마을에 있는 김여익 묘역과 사당이 1987년 기념물로 지정되었고, 1992년 김 시식 유물전시관이, 1999년에는 옆 마을인 용지마을 입구에 김 시식지 유래비가 건립되었다.

역사관에 있는 김여익 선생의 영정과 묘표.

영모재에 있는 김여익 선생의 영정은 아천 김영철 화백이 그렸는데, 김 화백은 추사 김정희와 의병대장 고경명 장군, 정지 장군, 왕인 박사, 세종대왕의 영정을 그리는 등 우리나라 인물화의 최고봉으로 꼽힌다 ♠

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지