설화와 수석 관음보살과 선재동자

세계적인 수석박물관을 준비중인 진돗개 전도왕 박병선 집사가 소장하고 있는 수석 가운데 불교관련 수석도 적지 않다. 이 가운데 일부를 설화와 엮어 소개한다.

사진 제공 : 雲山 박병선

뫼 산(山) 위에 있는 사찰

(가로34㎝×높이21㎝×폭13㎝, 중국)

남도의 정원 도시 순천이 순천만으로 인기를 끌고 있다. 그러나 사실 순천은 종교의 도시이다. 조계종과 태고종의 본산인 송광사와 선암사가 있어 예로부터 불교의 성지일 뿐 아니라 근대에 들어와서는 남한의 예루살렘이라 할 정도로 기독교의 성지이기도 하다. 이 가운데 특히 선암사는 유홍준 전 문화재청장이 극찬을 한 이후로 외지인의 발길이 끊이지 않고 있다. 하지만 선암사가 관음보살과 관련이 깊다는 사실을 아는 사람은 그리 많지 않다.

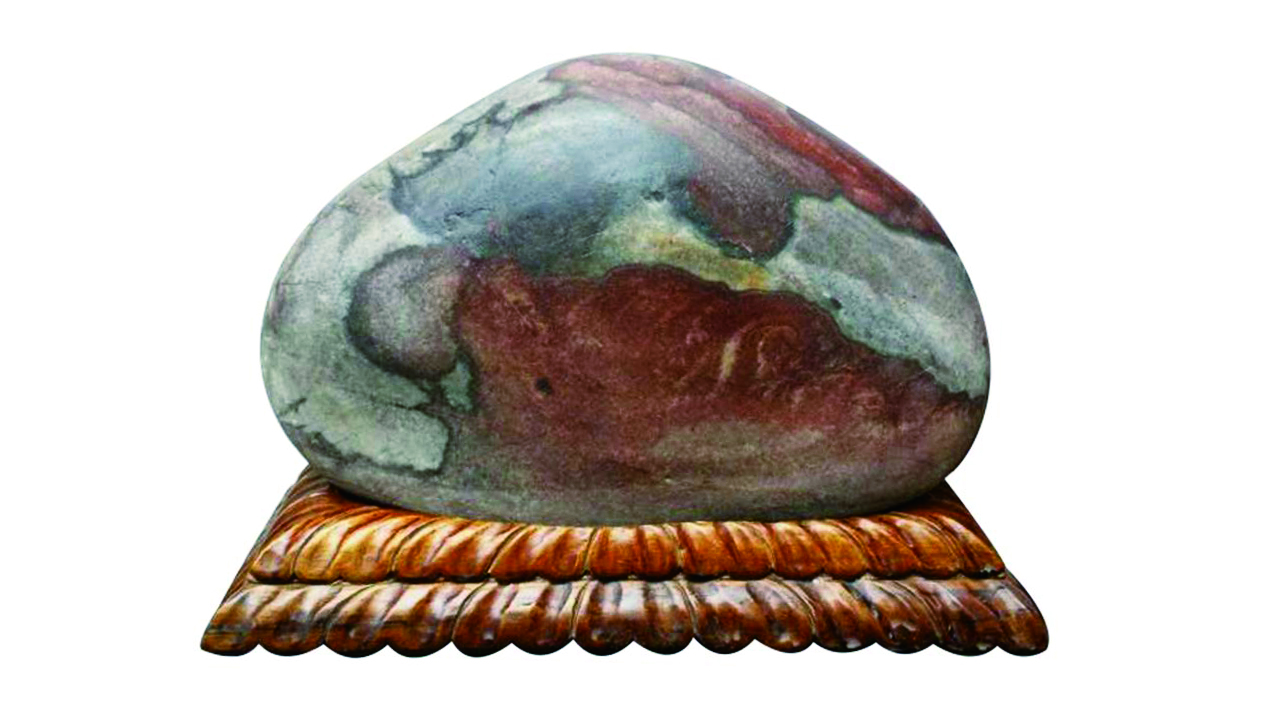

참선하고 있는 스님

(가로36㎝×높이17㎝×폭11㎝, 중국)

관음보살은 때로는 뱃사공으로, 때로는 평범한 여인의 모습으로, 때로는 어린아이의 모습으로, 모두 서른세 가지 모습으로 나타나 사람들을 구제한다. 지금으로부터 300여 년 전 순천 선암사에도 관음보살은 코끼리를 탄 선녀의 모습으로 나타난 바 있다.

조선 숙종 때 호암선사가 선암사 중창을 위해 혼신의 힘을 다하고 있었다. 그러나 임진왜란 때 불타버린 선암사를 완전하게 복구하는 것은 만만치 않았다.

“대사님, 너무 벅찬 일 아닌가요? 하나씩 차례로 복원하면 어떨까요?”

너무나도 버거운 일이라 조금씩 복원하자고 제자들이 건의하였다. 그러자 호암선사가 단호하게 말하였다.

“그 무슨 나약한 말이냐? 불사를 하는데 힘이 든다고 미루자는 것이냐?”

호암선사의 호통에 제자들이 아무 말도 하지 못하였다. 제자들을 다그치기는 하였지만 사실 호암선사 역시 자신이 없었다. 너무나도 막막한 일이었기 때문이다. 고민 끝에 호암선사는 배바위에 올라 백일기도를 드리기로 하였다. 백일기도를 위해 배바위에 제단을 만들어놓고 단 앞에 있는 향로에 목향(木香)을 세웠다.

보리수나무 밑에서 목탁을 두드리는 스님

(가로22㎝×높이26㎝×폭6㎝, 중국)

“내 백일기도를 시작할 것이니 그 동안 너희들은 이 근처에 사람들이 접근하지 못하도록 하여라.”

그런데 호안선사는 백일기도를 시작한다면서도 정작 목향에 불을 피울 생각을 하지 않았다.

엎드려서 기도하는 스님

(가로34㎝×높이23㎝×폭11㎝, 중국)

“대사님, 목향에 불을 붙일까요?”

제자 가운데 한 명이 앞으로 나서며 말하자 호암선사가 제지하였다.

“그만 두거라. 내 백일기도를 통해 이 목향을 태울 것이니라.”

그 말을 들은 제자들은 반신반의하였다. 아무리 불심이 깊다고 한들 기도를 통해 목향에 불을 붙인다니 믿기지가 않았다.

호암선사 역시 자신이 없었다. 물론 부처님께서 자신을 버리지 않을 것이라는 믿음은 있었다. 그래서 백일기도를 통해 목향에 불이 붙으면 계속 복원사업을 하고, 불이 붙지 않으면 부처님의 뜻이 아니라 여기고 그만두자는 생각이었다.

호암선사가 선암사를 중창하면서 지었다는 원통전과 승선교

호암선사가 백일기도를 드리는 동안 제자들은 물론 인근 불자들이 모두 궁금해 하였지만 누구도 접근하지 말라고 신신당부 하였기에 아무도 제단 가까이 접근을 하지 못했다.

마침내 백 일이 되었다. 이제 날이 완전히 저물면 백일기도가 끝나게 된다. 해가 저물기 시작하고 제단 주변이 어두컴컴해지기 시작했다. 하지만 끝내 목향은 타오르지 않았다.

‘아, 부처님께서 나를 버리시는구나.’

크게 상심한 호암선사가 눈을 떠 하늘을 바라보며 합장 배례하더니 느닷없이 배바위 밑으로 몸을 던졌다. 평생 불도에 정진하였지만 부족함이 너무 많았다는 자책감 때문이었다.

그 때 기적 같은 일이 벌어졌다. 갑자기 사방이 환해지더니 하늘에서 코끼리를 타고 선녀가 내려와 배바위 밑으로 떨어지는 호암선사를 살며시 받아 다시 배바위 위에 올려놓는 것이 아닌가.

그리고는 선녀가 호암선사를 꾸짖었다.

“어찌 할 일을 게을리 하고 무모하게 목숨을 버리려 하는가!”

호암선사가 고개를 들어보니 선녀는 보이지 않았다. 배바위 위에는 단도 없고 목향도 없었다. 호암선사 자신밖에 없었다.

호암선사는 그때서야 선녀가 관음보살임을 깨닫고 자신의 잘못을 뉘우친 후 그 길로 산을 내려와 원통전을 지어 관음보살을 모시고 절 입구에는 아름다운 무지개다리인 승선교를 세웠다. 이처럼 선암사는 관음보살과 인연이 깊다.

호암선사가 선암사를 중창하면서 지었다는 원통전(위)과 승선교

‘관음보살’ 하면 또한 선재동자가 떠오른다. 선재동자는 영화 ‘화엄경’으로도 잘 알려져 있고, 만화영화 ‘은하 철도 999’도 실은 선재동자 이야기를 그리고 있다. 선지식을 얻기 위해 구도의 길을 떠난 선재동자가 관음보살을 만난 장면을 그린 수월관음도(水月觀音圖) 또한 매우 유명하다. ‘수월관음(水月觀音)’이라는 말은 달밤에 관음보살이 물가의 벼랑 위에 앉아 선재동자에게 설법을 하였기 때문에 붙은 이름이다.

고려시대에 그려진 것으로 추정되는 수월관음도 가운데 몇 점은 보물로 지정되어 있다.

자신의 틀에 갇힌 선재동자

(가로16㎝×높이38㎝×폭7㎝, 강원도 영월)

그런데 놀랍게도 자연이 만들어낸 수석(水石)에서 수월관음도와 흡사한 작품이 있어 소개한다.

복성장자(福城長子)의 아들로 태어난 선재동자는 자신의 틀에 갇혀 지내다가 일체의 진상을 알고자 한다. 그러던 중 문수보살의 안내를 받아 선지식을 찾기 위해 남쪽으로 길을 떠난다.

고려불화의 전형을 잘 보여주고 있는 보물 1426호 수월관음도. 스승을 찾아 남쪽으로 구도의 길을 떠난 선재동자(善財童子)가 관음보살(觀音菩薩)을 만난 장면을 그리고 있다. 스승을 찾아 남으로 구도의 길을 떠난 선재동자는 관세음보살을 뵙고 가르침을 구하기 위해 남인도 해안가 험준한 바위산 보타락가산으로 향한다. 그곳에서 선재동자는 세상에서 가장 아름다운 모습을 본다.

남인도 해안가 험준한 바위산 보타락가산에서 관음보살을 만나 깨우침을 얻게 되는데, 벼랑 위에서 설법을 하는 관음보살이 수월관음도의 관음보살과 흡사하게 수석에 형상화되어 있다. 화불이 있는 보관[花冠]을 쓴 모습이며 연꽃의 형상, 버드나무 가지가 꽂힌 정병까지도 그대로 드러나 있다. 수석에는 관음보살이 버드나무를 뽑아들고 있는 것이 다를 뿐이다.

수월관음도

(가로15㎝×높이25㎝×폭7㎝, 중국)

특히 높이가 72cm로, 동자승 크기와 비슷한 수석에 새겨진 선재동자의 모습은 보는 이들의 마음을 편하게 만들어 주는 묘한 힘이 있다.

선재동자

(가로33㎝×높이72㎝×폭30㎝, 충주 남한강)

선재동자는 53명의 선지식을 두루 만나게 되고 마지막으로 보현보살(普賢菩薩)을 만나 십대원(十大願)을 들은 후 아미타불의 극락정토에 들게 되었다고 한다 ♠

2015년 1월 기록

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지