역사 속 인물 조선시대 스토리텔링의 대가 류몽인

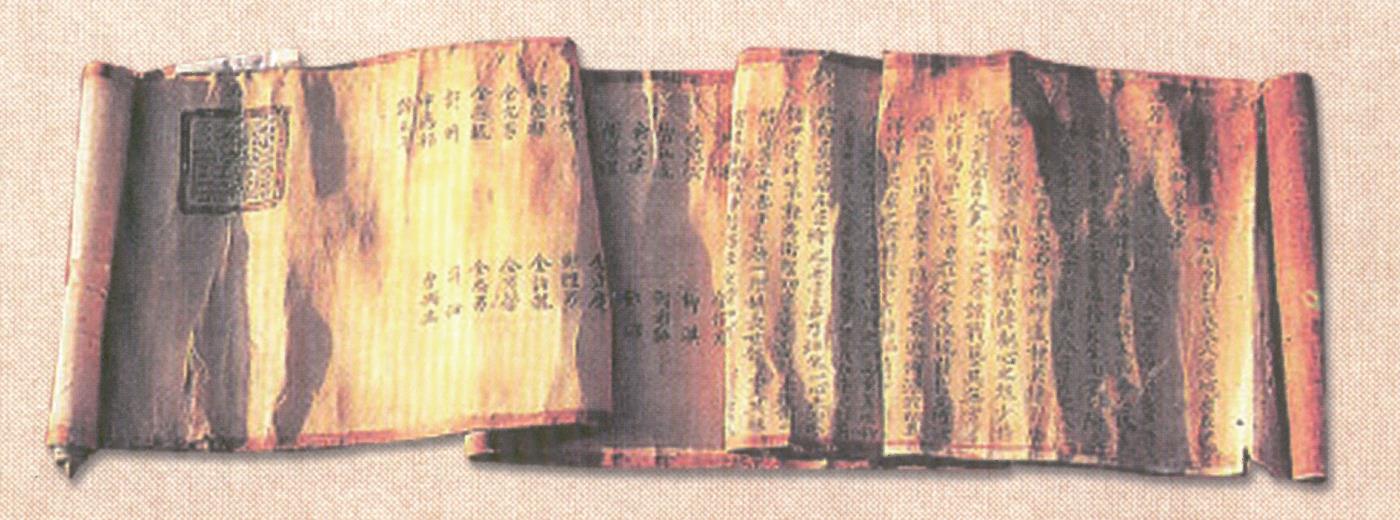

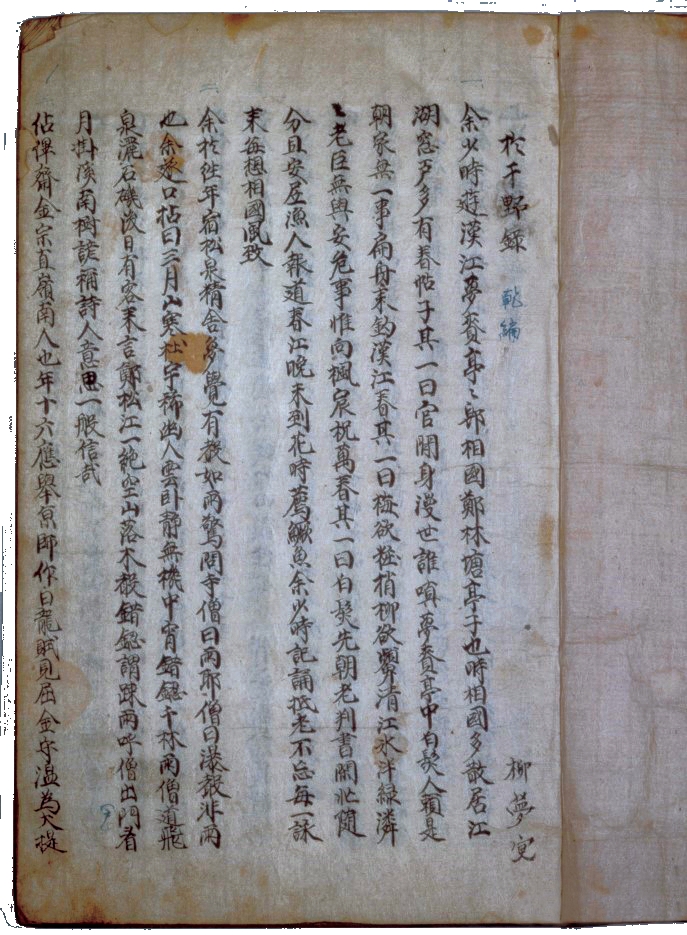

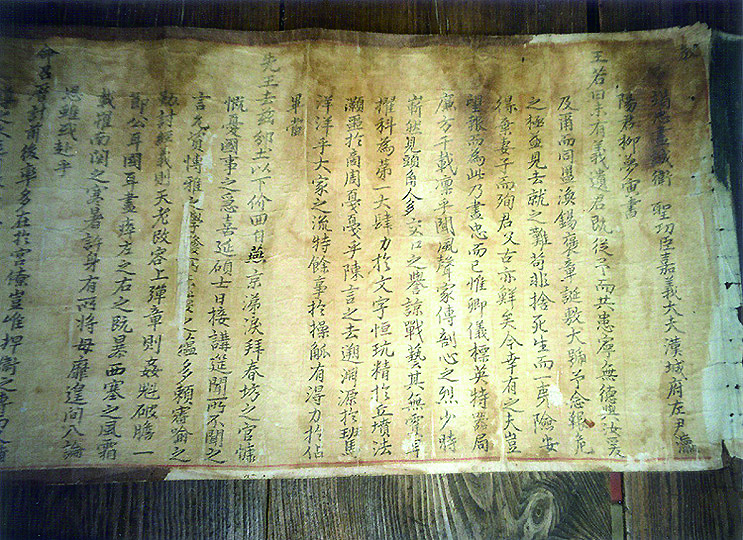

류몽인 위성공신 교서. 소유자: 류효주(개인소장) 전남 고흥군 고흥읍 효동리 730

1611년(광해군 3년) 겨울, 순천향교에 몇 사람의 유생이 둘러앉아 이야기를 나누고 있다. 그 가운데 전교로 보이는 사람이 말했다.

“이제 우리 향교도 제법 틀을 갖췄소이다. 이 모든 것이 이임한 유영순 부사의 공이 아닐 수 없소. 그러니 그 행적이라도 남겨야 하지 않겠소?”

그랬다. 다 쓰러져가던 향교를 전임 유영순 순천부사가 새로 만들다시피 중수를 하여 순천유림의 자랑이 되었던 것이다.

“누가 글을 쓰면 좋겠소?”

전교가 다시 묻자, 유생 가운데 한 명이 말했다.

“전교께서 직접 쓰시면 어떻겠습니까?”

그러자 전교가 손을 내저으며 말했다.

“내 문장은 어디 내놓을 만한 그런 글이 아니오. 더구나 기록으로 남길 글을 어찌 나 같은 졸필이 쓰겠소.”

“그렇다면 어우당이 어떨까요?”

누군가가 ‘어우당’ 이야기를 하자 다들 깜짝 놀랐다.

어우당(於于堂) 류몽인(柳夢寅)은 1589년 증광 문과에 장원급제하였을 뿐 아니라 임진왜란을 전후로 하여 각종 외교문서나 교지 등을 도맡아 썼을 정도로 이름을 떨치고 있었기 때문이다.

“아니 어우당 같은 사람이 우리 부탁을 들어줄까요?”

전교가 이야기하자 아까 말을 꺼냈던 사람이 다시 이야기하였다.

“마침 남원부사로 있던 중 물러나 고향인 고흥에 와 계신단 말을 들었습니다. 그러니 한번 찾아가 부탁을 해보시지요.”

그리하여 순천의 유생들이 고흥으로 류몽인을 찾아가 부탁하였다. 하지만 류몽인은 완곡하게 거절하였다.

“향교란 부자(夫子 학자나 연장자에 대한 존칭)의 묘인데 제가 어찌 감히 유치한 글로 어지럽힐 수 있겠습니까?”

삼고초려를 한 끝에 ‘순천향교중수기(順天鄕校重修記)’를 받았다. 이 같은 내용은 류몽인이 저술한 <어우집(於于集)>에 기록되어 있다.

류몽인이 남원부사로 있을 때 파직상소가 올라온 것이 1611년 7월 29일이고, 다시 예조참판에 제수된 것이 1612년 4월 5일이니, 그가 고흥에 머문 때는 1611년 가을과 1612년 봄 사이일 것으로 추정된다.

순천의 유생들이 류몽인에게 글을 받은 후 한 턱 내기 위해 연회를 베풀었다. 그때 전교가 한 마디 하였다.

“어우당 같은 필력을 갖춘 분이 후학들을 위하여 많은 글을 남긴다면 그것은 조선의 광영이 될 것이오.”

그러자 류몽인이 답하였다.

“그렇지 않아도 낙향하여 쉬던 중에 몇 가지 구상을 하였습니다. 백성들은 물론 선비라는 사람들조차 온통 귀신 이야기나 음란한 이야기에만 빠져들고 있으니 통탄할 일이 아닐 수 없습니다. 그래서 야담을 집대성하여 백성들이 널리 읽도록 하고 싶습니다.”

그러나 고흥에서의 <어우야담(於于野談)> 집필은 구상에 그치고 말았다. 몇 년 쉬면서 책을 펴낼 생각을 하였는데 이듬해 봄에 갑자기 예조참판을 제수받고 올라가게 되었기 때문이다.

어우당 류몽인의 출생

류몽인은 1559년(명종 14년), 주부를 지낸 고흥 류씨 류탱(柳樘)과 참봉을 지낸 민의(閔褘)의 딸 사이에 4남 1녀 가운데 막내로 태어났다. 아버지 고향은 고흥이지만 대대로 벼슬을 지낸 관계로 한양에 있는 집에서 태어났다. 할아버지는 사간원 사간을 지낸 류충관(柳忠寬)이다. 세 형의 이름이 각각 류몽사(柳夢獅), 류몽표(柳夢彪), 류몽웅(柳夢熊)으로, 사자와 표범과 곰을 상징하는 것처럼 류몽인의 인(寅) 역시 호랑이를 상징한다.

어려서부터 총명하기로 소문난 류몽인은 율곡 이이와 막역지우인 성리학자 성혼(1535~1598)의 문하에 들어갔다. 류몽인이 1573년(선조 6년) 15세 때 신식(申栻)의 딸과 혼인을 하게 되는데, 신식은 순천부사를 지낸 신여량(申汝樑 1505~1580)의 아들이다. 성혼이 신여량의 딸과 혼인을 하였으니 류몽인에게 성혼은 처고모부였다. 그러한 관계로 당대의 성리학자 성혼의 문하에서 공부를 하게 된 것이다.

아홉 살 때 아버지가 돌아가시자 막내인 류몽인은 형들은 물론 온 가족의 보살핌을 받았다.

그래서 그의 학문세계가 틀에 얽매이지 않고 자유분방하였다. 하지만 원리원칙을 따지는 성리학자 성혼과 자유분방한 류몽인은 기질적으로 맞지 않았다. 그것은 어우당(於于堂)이라는 류몽인의 호만 보아도 알 수 있다.

‘어우’라는 다소 독특한 호는 <장자>에 나오는 말이다. 장자가 늙은 농부를 내세워 공자를 비판하는 대목에서 “허황된 말로 백성을 속이며(於于以蓋衆)” 할 때 나온 것이다.

결국 류몽인은 스승 성혼으로부터 경박하다는 책망을 받고 쫓겨나게 된다.

기호학파 중심의 서인을 대표하는 성혼은 이율곡 사후에 서인의 영수가 되었던 인물이다. 그러니 류몽인이 성혼 문하에 계속 있었다면 서인에 속했을 가능성이 매우 높다. 하지만 류몽인은 이황, 조식 등 영남학파 중심의 동인이 송강 정철에 대한 대응책을 중심으로 강경파인 북인과 온건파인 남인으로 나뉠 때 북인에 가담하였다. 또한 광해군을 지지하는 대북과 영창대군을 지지하는 소북으로 나뉠 때 중립적인 입장을 취해 중북(中北)파로 분류되기도 하였다.

나중에 인조반정으로 서인이 정권을 장악하여 그들의 모함으로 류몽인이 참형에 처해지게 되는데, 결국 성혼 문하생들에게 밉보인 때문일 수도 있다.

뛰어난 학문과 수려한 문장

장원급제한 류몽인이 순조롭게 출세가도를 걷고 있을 때 나라에는 커다란 위기가 다가오고 있었다. 류몽인의 학문과 문장이 뛰어났기에 사신 응대나 문서 작성 등 외교에서 매우 활약상이 컸다. 더구나 명나라와 청나라의 전환기였기에 중대한 외교적 현안이 많았다. 그래서 류몽인은 중국에 세 번이나 사신으로 다녀오기도 하였다.

첫 번째가 1591년(선조 24년)이다. 그런데 해를 넘겨 돌아올 때 임진왜란이 발발하여 류몽인은 의주로 몽진한 선조를 호종한 뒤 이듬해부터는 다시 명나라와의 외교 업무에 투입되었다.

명이 참전한 뒤 그들과의 접촉은 빈번하고 중요해졌는데, 류몽인이 이정구, 신흠과 함께 당시의 가장 뛰어난 문장가로 평가되어 그 업무를 맡게 된 것이었다.

특히 명나라가 참전한 뒤부터는 명의 제독 이여송과 송응창 등을 응접하는 역할을 맡기도 하였다.

어느 날 송응창이 광해군에게 물었다.

“아무리 전쟁 중이라 해도 하루라도 학문을 게을리할 수는 없는 법 아니겠소이까? 어디 저하고 강론할 만한 사람이 없겠습니까?”

송응창(1536~1606)은 병부시랑(兵部侍郞)이었지만 사실은 양명학에 상당한 지식을 가진 인물이었다. 그래서 조선의 학자들을 얕잡아보고 하는 말이나 마찬가지였다. 그러자 광해군이 류몽인을 불렀다.

류몽인과 한참을 토론을 하던 송응창의 얼굴이 점차 붉어졌다. 그러더니 어느 순간 호탕하게 웃으며 말했다.

“하하하! 조선에도 현자(賢者)가 있구려.”

그날 이후 송응창의 태도는 상당히 누그려졌다. 모든 것이 류몽인의 뛰어난 학문 세계 덕분이었다.

임진왜란 때 류몽인은 주로 광해군을 호종하면서 세자의 스승 역할을 함과 동시에 삼도순안어사, 함경도 순무어사, 평안도 순변어사 등으로 파견되어 해당 지역을 안정시켰다.

그리고 1596년(선조 29년) 겨울에는 서장관으로 두 번째 중국 사행을 다녀오기도 했다. 물론 두 번째 사행은 중국으로 돌아간 송응창의 초대가 한 몫을 하기도 했다.

광해군의 즉위와 류몽인의 출세

임진왜란의 상처가 채 아물기도 전에 나라에 다시 위기가 닥쳤다. 임진왜란이 일어나자 곧바로 광해군이 세자로 책봉되어 사실상 선조를 대신하여 커다란 역할을 하였지만 1606년(선조 39년)에 적자인 영창대군(1606~1614)이 태어나면서 미묘한 기류가 형성된 것이다. 결국 정권을 장악하고 있던 북인은 영의정 유영경을 중심으로 영창대군을 지지하는 소북(小北)과, 이이첨, 정인홍을 중심으로 광해군을 지지하는 대북(大北)으로 갈렸다.

그런데 정권교체기에서 결정적인 역할을 한 사람이 바로 류몽인이다. 그는 선조가 승하하기 나흘 전인 1608년(선조 41년 1월 28일) 지금의 비서실장격인 도승지에 임명된다.

당시에는 소북의 영수 영의정 유영경이 세자인 광해군 대신 어린 영창대군에게 보위를 잇게 하려고 획책하고 있었다. 오죽하였으면 선조가 광해군에게 왕위를 물려주려는 전교를 내리자 유영경이 “오늘의 전교는 여러 사람들의 뜻밖에 나온 것으로 신은 감히 받들지 못하겠습니다”라고 반대하며, 군사를 동원해 궁궐 안을 호위하였다고 한다. (이건창의 <당의통략(黨議通略)>) 이러한 비상시국에 류몽인은 오래도록 모셨던 광해군이 즉위하는 데 결정적인 역할을 하였다.

선조가 승하하자 유영경 등은 무력으로 영창대군을 보위에 올리려 하였다. 그때 도승지인 류몽인이 선왕의 교지를 만천하에 공개해버린 것이다. 결국 광해군이 조선의 15대 임금으로 즉위하게 된다.

그러한 공으로 류몽인은 광해군이 즉위하자마자 명나라 만력제의 생일을 축하하는 성절사(聖節使) 겸 사은사에 임명되어 세 번째로 중국에 다녀왔다. 또한 임진왜란 때의 공을 인정받아 영양군(瀛陽君)에 책봉되었고, 한성부 좌윤과 대사간을 거쳐 인사를 담당하는 핵심 관직인 이조참판을 무려 4년이나 맡았다.

옥사를 비판하다 위기에 처하다

승승장구하던 류몽인이 1618년(광해군 10년) 위기에 처한다. 이조참판을 4년 째 할 정도로 실세였던 그가 거듭되는 옥사(獄事)에 비판적인 태도를 취하였는데, 이에 대해 유학 이시량이 상소를 한 것이다.

“이조참판 류몽인이 지난번 국청에서 회동했을 때 절구 한 수를 지어 자리에 있던 사람들에게 보여 주었는데, 백주(栢舟)의 비유와 노간(老奸)의 설을 보면 실로 의도가 있는 것으로서 분명히 우연한 것은 아니었습니다.”

그러자 곧바로 류몽인이 이에 대해 광해군에게 사건의 전말을 아뢰었다. 류몽인에 따르면 일이 이렇게 된 것이다.

그 날 류몽인의 처사촌 정회가 술을 들고 찾아왔다.

“형님, 날도 좋은데 꽃구경하면서 술이나 한 잔 하시지요. 마침 좋은 술이 있어서 한 병 가지고 왔습니다.”

그래서 마침 연이은 옥사(獄事)로 울적하던 차에 류몽인은 정회와 더불어 남산 기슭에서 술을 마셨다. 어느 정도 술기운이 오르자 정회가 흥을 돋우기 위해 가수를 불렀다. 인근에 사는 소녀 가수 은개(銀介)인데 가사를 잘 부른다고 소문이 자자하였다. 얼마 후 도착한 은개는 백주(栢舟)와 녹명(鹿鳴) 등 가사 여러 편을 불렀다.

그때 하인이 달려와 류몽인에게 말했다.

“대감, 추국에 참석하라는 전갈이 왔습니다. 속히 일어나셔야 하겠습니다.”

그러자 흥이 깨진 류몽인이 웃으며 이야기했다.

“이처럼 좋은 시절에 어떤 도깨비 같은 자가 감히 이렇게 익명으로 고변하여 나로 하여금 이 즐거움을 만끽하지 못하게 한단 말인가?”

할 수 없이 자리를 뜬 류몽인이 가는 도중에 뭔가를 중얼거렸다. 그리고는 국청에 들어가자마자 종이와 붓을 달라 하여 절구 한 수를 썼다. 그 시는 다음과 같다.

『꽃과 버들 흐드러져 봄놀이 즐기는데(滿城花柳擁春遊)

미인이 잔을 놓고 백주를 부르는구나.(玉手停盈唱栢舟)

장사가 홀연히 장검을 짚고 서서(壯士忽持長劍起)

취중에 늙은 간신의 머리 찍으려 하네.(醉中當斫老姦頭)』

류몽인이 사건의 전말에 대해 설명하자 광해군이 말했다.

“일이 그렇게 된 것이군요. 그래도 말이 많으니 유감의 뜻이라도 밝히는 것이 어떻겠소.”

그러자 류몽인이 말했다.

“취중에 나온 시인데, 어찌 의도적으로 지었겠습니까. 그리고 ‘백주(栢舟)’는 그 아이가 늘 부르는 것이었습니다. 노간(老姦)이라는 말은 안처인(安處仁) 따위를 두고 한 말입니다. 다만 신이 봄날 술기운을 이기지 못하여 시를 지어서는 안 될 자리에서 시를 지어 말썽이 나게 만들었으니 이는 모두 신이 삼가지 못해서 빚어진 일들입니다.”

벼슬을 마다하고 금강산으로

거듭되는 옥사에 대해 류몽인이 얼마나 답답하게 생각하였는지 보여주는 일화가 있다.

류몽인은 광해군의 사부이자 광해군 즉위에 결정적인 역할을 하였던 인물이다. 그러니 류몽인을 파직하라는 상소가 빗발치자 얼마나 안타까웠겠는가.

어느 날 광해군이 류몽인을 불렀다.

“아경(亞卿 경의 다음 벼슬. 참판이나 좌윤, 우윤 등을 임금이 일컫는 말)을 내 어찌 파직하겠소. 유감의 뜻만 밝히면 없던 일로 하겠소.”

그러자 류몽인이 아뢰었다.

“전하, 비록 술기운에 잘못을 저지르기는 하였지만 거듭되는 옥사는 결국 파당으로 인한 것입니다. 저자거리에서는 ‘숟가락이 남보다 조금만 커도 반드시 고변한다’는 말이 나돌 정도입니다. 이조참판을 너무 오래한 탓이기도 합니다. 신은 괘념치 마시고 뜻대로 하시옵소서,”

이에 광해군이 아쉬워하며 말했다.

“아경은 건성으로 처리할 직임이 아니지만 그렇다고 국청은 시를 짓는 장소가 아니오. 일이 해괴하기 그지없으니 물러가 기다리시오.”

하지만 대북에게 밉보인 류몽인을 양사에서 거듭 파직을 요청하였고 결국 그해 7월 체차(遞差 다른 사람으로 자리를 바꿈)되고 만다. 그러나 2년 후인 1620년(광해군 12년) 대북의 이이첨은 물론 김상헌, 장유 등의 서인계열 사람들이 함께 류몽인이 ‘문예(文藝)에 매우 뛰어나다’며 다시 등용할 것을 요청하였다. 그리하여 예문관 제학에 임용되었으나 류몽인은 이를 마다하고 금강산으로 들어간다.

이러한 일련의 사태는 결국 오래 전부터 있었던 당파 싸움에 본의 아니게 휩쓸린 때문이었다.

어지러운 당파 싸움에 휩쓸리다

비록 북인에 속했지만 가급적 중립을 지키려 했던 류몽인은 당색과 관계없이 두루 교류하는 등의 행보를 보였다. 그러나 중대한 사안이 생기면 사람들은 입장을 강요하기도 한다. 그래서 중립을 지키면 때로는 양쪽 모두로부터 공격을 당하기도 한다. 그것이 불행의 씨앗인 것이다.

1614년(광해군 7년), 일곱 명의 서자들이 강도가 되어 상인을 약탈하는 칠서의 변이 발생하였다. 그러자 이이첨 등이 사건을 확대시켜 이들이 김제남과 연합하여 영창대군을 추대하려 했다는 자백을 얻어내게 된다. 이를 근거로 김제남은 처형당하고 영창대군은 강화도로 유배됐다가 사형을 당한다.

그때부터 역적의 딸이자 역적의 어머니인 인목왕후가 대비라는 것은 말이 되지 않는다는 여론이 나오면서 급기야 1617년부터 이이첨, 허균 등이 주도하여 인목대비 폐비론이 대두되기에 이른다.

그러나 류몽인은 폐비론에 가담하지 않아 1623년 인조반정 때 화를 면했다. 하지만 그해 7월 현령 류응형이 “류몽인이 광해군의 복위를 꾸민다”고 무고해 국문을 받았다. 마침내 역모로 다스려져 아들 약(瀹)과 함께 사형되었다. 서인들이 중북파(中北派)라 부르며 끝내 반대세력으로 몰아 죽인 것이다. 이 때 관직의 추탈은 물론 임진왜란의 공으로 봉해진 영양군(瀛陽君)의 봉호도 삭탈되었다.

상부탄(孀婦歎)과 절개

류몽인을 죽음으로 이끈 직접적인 계기는 아들 류약(柳瀹) 때문이다. 그러나 따지고 보면 그가 지은 ‘상부탄(孀婦歎)’이라는 시가 문제였다.

인목대비 폐비 사건 이후 금강산 표훈사에 칩거 중일 때의 일이다. 어느 날 스님 한 분이 헐레벌떡 뛰어오더니 류몽인에게 말했다.

“대감, 반정이 일어났다고 합니다. 반정!”

그 말을 들은 류몽인이 한 동안 돌부처처럼 꼼짝도 하지 않았다. 그러나 이내 정신을 차리고 한양으로 돌아가기 위해 철원을 가쳐 양주로 갔다. 놀라기는 하였지만 류몽인은 이미 반정의 조짐을 알고 있었던 것으로 보인다.

<어우집>에 실린 ‘보개산을 유람하면서 영은사의 언기, 운계 두 승려에게 준 서문’이라는 글에 보면 “옛 군주(광해군)가 폐위되었다는 소식을 들었지만 이미 조짐이 보였기 때문에 크게 놀라지 않았다”고 하고 있기 때문이다.

그로부터 넉 달 뒤 류몽인은 광해군을 복위시키려는 모의에 가담했다는 혐의로 체포된다. 아들 약(瀹) 때문에 문제가 되었던 것이다.

사실 얼마 전 아들 약이 금강산으로 아버지를 찾아왔다.

“아버지, 첨사 정기수가 훈련도감 대장을 지낸 성우길이 병사들의 마음을 얻었으니 거사할 만하지 않겠느냐는 뜻을 전해 왔습니다.”

그러나 류몽인이 정색을 하며 반대했다.

“절대로 그렇지 않다. 수하에 아무 군사도 없으면 한 고조나 명 태조라도 큰일을 이루기 어렵다. 지금 너희들이 옛 임금을 그리워하는 마음이 있을지라도 헛되이 죽을 뿐이니 함부로 말하지 말라.”

하지만 아들 약(瀹)은 뜻을 굽히지 않았고 성우길, 정기수 등과 강화도로 가서 거사하려고 했지만, 군사가 모이지 않아 실패했다.

류몽인은 국청 자리에서 이에 대해 자백을 하였다.

“늦게야 그런 사정을 알고 패역스러운 자식의 행위를 고발하려고 했지만 차마 아버지로서 아들을 고변할 수 없었습니다.”

그러면서 류몽인의 아들의 죄를 덮기 위해 자신 때문에 아들이 역심을 품게 되었다고 고백하였다.

“제 자식이 그런 행동을 하게 된 원인은 제가 지은 ‘상부탄(孀婦歎)’이라는 시를 좋아했기 때문입니다. 모든 것이 제 탓입니다.”

‘과부의 탄식’이라는 뜻의 ‘상부탄’은 다음과 같다.

『일흔 된 늙은 과부, 안방을 지키며 홀로 사는데(七十老孀婦, 單居守空壺)

이웃이 개가를 권하며 얼굴이 무궁화 같은 선남이라네(傍人勸之嫁, 善男顔如槿)

여사의 시를 많이 읽고 임사의 가르침도 익히 아니(慣讀女史詩, 頗知妊姒訓)

흰 머리에 꽃단장 한다면 분가루가 어찌 부끄럽지 않으랴(白首作春容, 寧不愧脂粉)』

*여사(女史): 옛날 후궁을 섬기어 기록과 문서를 맡아 보던 여자 관리

*임사(姙姒): 문왕과 무왕의 어머니. 덕 있는 부인을 상징.

여기에서 ‘얼굴이 무궁화 같은 선남’은 인조를, 개가를 거절하는 늙은 과부는 류몽인 자신을 상징하고 있다. 반정으로 수립된 인조의 새 조정에는 참여하지 않겠다는 의지가 담겨 있다.

훗날 성호 이익(李瀷 1681~1763)은 ‘상부탄’에 대해 <성호사설>에서 다음과 같이 언급하고 있다.

“이 시는 원나라 양염부의 ‘늙은 부인의 노래(老客婦謠)’를 흉내낸 것이다. 명 태조는 양염부를 불러 벼슬을 주면서 원사(元史)를 편찬케 했지만, 그가 이 시를 지어 굽히지 않겠다는 뜻을 보이자 석방해 돌려보냈다. 안타까운 사실은 류몽인과 양염부 두 사람의 생각은 같은데 결과는 달랐다는 것이다.”

용묘에 서린 류몽인의 한

가평군 가평읍 하색리에 있는 류몽인의 묘는 사람들이 용묘(龍墓)라 부른다. 사람들이 용묘라 부르는 데는 사연이 있다.

가평군 가평읍 하색리에 있는 류몽인의 묘.

양주에 있던 류몽인이 무고를 당하여 아들과 함께 붙잡혀 처형을 당하게 되는데, 처형되기 직전 둘째 아들 륜(淪)을 불러 유언을 남겼다.

“내가 죽으면 가평 하색촌에 묻되 명당이라고 발설하지 말아라. 그리고 손자들에게 이르기를 과거를 보아 급제를 하고 싶더라도 3형제가 함께 과거에 응시하지 말고 따로 따로 응시하라고 해라.”

훗날 손자 3형제가 장성하여 어전시(御前試 임금 앞에서 직접 보는 시험)에 응했다. 할아버지의 유언을 잊고 한꺼번에 과거 시험을 보았는데 세 사람 다 장원급제하였다. 이를 이상하게 여긴 왕이 조사해보니 인조반정 당시의 파쟁으로 참형을 당한 류몽인의 손자임을 알게 되었다.

“손자 3형제가 나란히 장원급제할 정도면 반드시 훌륭한 산소를 썼을 것이니라. 확인해보도록 해라.”

어명이 내리자 의금부에서 류몽인의 산소를 찾아가 보니 가히 천하명당이 분명했다. 왕에게 보고를 하자 왕이 친히 하명하였다.

“역적의 자손이 입조(入朝 조정에 들어옴)한다는 것은 말이 안 된다. 장원급제한 3형제는 물론이고 8촌 이내의 형제까지도 모두 관직을 박탈시키도록 하라. 그리고 하색리에 있는 류몽인의 산소도 파묘하도록 해라.”

그리하여 관졸들이 류몽인의 묘를 팠는데 그 속에서 류몽인이 막 용이 되어 일어나려고 하는 중이었다. 용은 푸른빛의 서광과 구름을 일으키더니 당고개 쪽으로 달아났다. 그러자 관졸들이 쫓아가 잡아 죽였다고 한다. 그 후 마을 주민들은 이 묘를 용묘라 부른다.

죽은 후 재조명 된 충의(忠義)

류몽인은 조선중기를 대표하는 문장가이자 외교가이다. 뿐만 아니라 전서, 예서, 해서, 초서에 모두 능하였다.

류몽인 사후 170년 가까이 흐른 1794년(정조 18년), 전라도 유생들이 모여 의논을 하였다.

“인조반정 때 당파에 휩쓸려 억울하게 죽음을 당한 어우당을 신원시켜야 하지 않겠습니까?”

천안시 동남구 병천면 용두리에 있는 청절사 류몽인 사당. 거의 폐허가 된 채 방치되어 있다.

논의를 주도한 것은 류몽인의 둘째형 류몽표(柳夢彪)의 7세손인 류화였는데 대부분의 유생들이 이에 찬동하였다.

“우리가 먼저 사시(私諡 시호를 사적으로 내리는 것)를 올리면 어떨까요?”

한 사람이 제안을 하자 다른 사람들이 주저하였다.

“사시라면 대성현에게나 내리는 것 아닌가요? 어우당이 아무리 문장이 빼어나다 한들 사시까지는...”

그러자 조상의 일이라 조용히 듣고만 있던 류화가 나섰다.

“신원이 되지 않았으니 사시를 올리면 조정에서도 반응이 있지 않겠습니까?”

그리하여 전라도 유생들이 류몽인의 청명(淸名)을 기려 문청(文淸)이라는 사시를 올리고 운곡사에 봉향하였다.

그리고 류화를 중심으로 연서명하여 상소를 올렸다.

“신의 7대조 몽표(夢彪)의 아우 몽인이 지난 계해년(1623년)에 문회(文晦)와 이우(李佑)의 무고를 입고 이름이 역안(逆案 반역자 명부)에 들어가서 여태 신원이 되지 않고 있습니다. 속히 명하여 역적의 오명을 씻어 주소서.”

그러자 판중추부사 박종악도 상소를 올렸다.

“몽인이 옛 임금을 위하여 절의를 다하다가 몸은 도륙을 당하고 이름은 죄적에 오른 것은 억울한 점이 없지 않습니다. 더구나 몽인은 혼조(昏朝 광해군) 초년에 이조참판을 지냈는데도 흉도들과 생각을 달리하다가 십여 년 동안 산수를 방랑하였고 보면 참작할 여지가 있습니다.”

이에 정조가 어명을 내렸다.

“몽인의 남록시(南麓詩)는 참으로 천고의 절조로서, 그 음조는 원망을 하는 듯도 하고 애원을 하는 듯도 하며, 그 뜻은 흥(興)인 듯도 하고 비(比)인 듯도 하여 읽던 자가 책을 덮어버리고 듣던 자가 눈물을 흘리게 하니, 이것 또한 몽인의 단말마적 절규이다. 그가 혼조 때에는 정도를 지키느라 자취를 감추어 기꺼이 칩거하였고, 반정 뒤에는 세상이 바뀌었어도 절의를 굽히지 않겠다고 다짐하였으니, 떳떳한 처세였다 할 것이다.”

그리하여 류몽인을 이조판서로 추증하고 의정(義貞)이라는 시호를 내렸으며, 이미 전라도 유생들이 봉향한 운곡사를 공인하였다.

야담류의 효시 <어우야담(於于野談)>

대부분의 사람들에게 ‘허균’ 하면 <홍길동전>이 떠오르는 것처럼 류몽인 역시 정치인으로서가 아니라 <어우야담>의 저자 류몽인이 떠오를 것이다. 그 만큼 <어우야담>의 문학사적 위치는 대단하다. 실제로 <어우야담>은 우리나라에서 ‘야담’이라는 명칭을 처음으로 사용한 책이다. 또한 류몽인의 수려한 문체는 물론 다채로운 내용이 높이 평가받고 있는 중요한 책이다.

류몽인의 <어우야담(於于野談)>. 자유롭고 다양한 문체로 편찬한 설화문학집으로, 조선 후기 유행한 야담류의 효시가 되는 작품이다.

인목대비 폐비 사건 이후 대북은 자신들에게 동조하지 않은 류몽인을 처단하고자 하였지만 그의 인품을 잘 아는 사람들이 구명하여 화를 입지는 않았다. 그러자 류몽인은 즉시 사직을 하였고, 5년 뒤 참형을 당하기 전까지 도봉산, 금강산 등을 돌며 <어우야담>을 집필하였다. 고흥에서 구상한 <어우야담>은 류몽인이 칩거생활을 하였기에 빛을 볼 수 있었던 것이다.

1620년(광해군 12년)에 펴낸 <어우야담>은 인륜, 종교, 학예편, 사회, 만물 등 모두 558편으로 구성되어 있다. 이 책에는 임진왜란을 거치면서 피폐해진 삶 때문에 먹고 사는 문제에 대한 관심이 커지고 신분제도가 이완되고 있던 당시의 시대상이 잘 담겨 있다.

특히 자신이 문장의 전범으로 생각한 <장자>의 우화와 같은 기법을 사용하여 어우당 특유의 자유롭고 다양한 문체를 보여주는 걸작이다.

자유분방한 필치의 어우당

류몽인이 지은 시 가운데는 전란을 겪은 후 먹고 살기 힘들었던 서민의 애환을 그린 작품이 많다.

『가난한 아낙 베 짜는데 뺨에 눈물 가득하네(貧女鳴梭淚滿腮)

처음에는 낭군 위해 겨울옷 짜려 하였는데(寒衣初擬爲郞裁)

아침 일찍 독촉하는 관리에게 베를 끊어주었고(明朝裂與催租吏)

겨우 돌아가고 나니 또 다른 관리가 오네.(一吏纔歸一吏來)』

또한 호방한 자신의 마음을 담아낸 글들도 적지 않다. ‘글쓰는 집(書室)’이 대표적인 작품이다.

『장욱과 장지 다시 오지 않으리니(張旭張芝不復生)

용사비등 글씨라도 누가 놀라랴(龍蛇起陸也誰驚)

한가로이 허공에 휘갈겨 써볼까(閒將如意書空遍)

종이 같은 푸른 하늘 글자마다 빛나리(一紙靑天字字明)』

*장욱(張旭): 당나라 명필로 광초(狂草)의 달인, 머리카락에 먹을 먹여 글씨를 썼다.

*장지(張芝): 연못에 붓을 적셔 글씨를 쓰니 못물이 먹물이 됐다는 초성(草聖).

류몽인 위성공신 교서

1613년(광해군 5년), 임진왜란 때 왕세자인 광해군을 보좌한 공으로 류몽인에게 위성공신 3등을 내린 교서이다. 이 문서는 공신에게 내려진 교서의 형태와 그 사례 연구에 도움이 될 뿐 아니라 문서의 보존 상태가 양호하다는 점에 있어서 문화재적 가치가 크다. 보물 1304호로 지정되었다.

류몽인이 한성좌윤으로 있을 당시 내려진 이 교서의 원래 명칭은 ‘교갈충진성위성공신가의대부한성부좌윤영양군류몽인서(敎竭忠盡誠衛聖功臣 嘉義大夫 漢城府左尹 瀛陽君 柳夢寅書)’이다. 위성공신이란 임진왜란 때 왕세자 광해군을 호위한 공을 세운 신료들을 말한다.

이 교서는 모두 5개의 문단으로 되어 있다. 첫째가 공적 사례인데, 류몽인의 충심, 인품, 문예 그리고 경력 등을 서술하고 이어서 임진왜란 때 광해군을 공을 찬양하고 있다.

둘째는 상전(賞典)인데, 류몽인에게 영정을 그려 후세에 전하고, 작위를 올리는 것은 물론 노비 등의 다양한 상을 내린다는 것을 기록하고 있다.

셋째는 서맹(誓盟)으로 태산이 숫돌처럼 작아지고 황하(黃河)가 띠처럼 가늘어지더라도 맹약(盟約)이 변하지 않을 것임을 다짐하고 있다.

넷째는 위성공신의 명단으로, 1등에 최흥원 등 10인, 2등에 이헌국 등 17인, 3등에 이순인 등 53인 총 80인이다. 다섯째는 사실증명으로, 발급날짜와 옥새를 찍어 이를 증명하고 있다 ♠

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지