역사 속 인물 광양의 우국지사 매천 황현 선생

매천(梅泉) 황현(黃玹) 선생은 1855년(철종 6년) 광양 봉강면 석사리 서석마을에서 아버지 황시묵(黃時默)과 어머니 노씨 사이에 큰아들로 태어났다. 서석마을은 문덕봉(文德峰) 아래에 자리잡은 아늑한 마을이다. 예로부터 이 마을에는 문장으로 세상에 이름을 날릴 인물이 태어난다는 전설이 전해지고 있었는데, 그가 매천이 아닐까?

복원된 황현 선생 생가. 무진기행의 작가 김승옥 선생도 어린 시절 이 집에서 자랐다고 한다. 문덕봉(文德峰) 아래 이 집터가 대문호를 낳는 명당이 아닐까?

할아버지(황직 黃織)가 본래 구례 광의면 대전리 상촌마을에 살았는데, 큰 아들 흠묵(欽默)이 죽자 둘째 시묵과 함께 광양으로 이거하였다. 그때 황현 선생이 태어났다.

황희 정승의 후손이지만 가문이 몰락하고 가난하여 농민이나 다름없게 되었다. 다행히 할아버지가 가세를 일으켜 그나마 공부를 할 수 있는 여건이 되었다. 양반 신분인데도 상업에 종사하여 몇 년 만에 7백 석의 재산을 모으게 된 할아버지는 둘째 시묵에게 모든 재산을 물려준다. 그러면서 손자들을 교육시키는데 쓰라고 당부한다. 할아버지와 아버지의 교육열 때문에 황현 선생은 천 권에 달하는 장서로 공부를 할 수 있었던 것이다.

아들 시묵이 장사를 떠난 사이에 할아버지가 운명을 하고 만다. 외간(外艱 아버지가 안 계실 때 할아버지 상을 당하는 것)을 당한 황현은 어린 나이에도 불구하고 의젓하게 상을 치렀다. 훗날 황현은 <왕고수적발(王考手蹟跋)>에서 자신이 천 권의 책을 두고 공부를 할 수 있었던 것은 할아버지의 은혜에 힘입은 바 크다고 이야기하였다.

선생은 어렸을 때부터 신동이라 소문이 날 정도로 총명하였다. 선생은 이미 두세 살 때 숯덩이를 들고 다니며 글씨 쓰는 시늉을 하였다고 한다. 그리고 일곱 살 때부터 스승 왕석보(王錫輔 1816~1868)가 운영하는 서당에 다니기를 시작하였는데, 훈장 선생님을 대신하여 같은 또래의 친구들을 가르치기도 하였다 한다.

선생이 11세 때의 일이다. 구례 친척집에 잔치가 있어서 아버지가 선생을 데리고 갔다. 호남의 문인들이 다 모인 자리였다. 잔치가 시작되고 얼마 되지 않아 선생이 “기러기 소리를 잔치자리에서 듣노라”는 시구를 지었다. 그때 같이 있던 스승 왕석보도 크게 놀라 훗날 반드시 큰 인물이 되리라 이야기하였다.

당시 선생은 호남의 대유학자로 소문난 노사(蘆沙) 기정진(奇正鎭 1798~1879)을 장성으로 찾아가 뵙기도 하였는데, 선생의 기재를 알아본 노사는 ‘일념근재배(一念勤栽培) 방지사해준(放之四海準)’, “한마음으로 부지런히 실력을 닦아 온 세상에 그것을 펼쳐라”는 격려시를 써주기도 하였다.

1871년 17세 때 구례군 마산면 상사리에 사는 오현위의 딸과 결혼을 한 선생은 과거를 보라고 권하는 부모의 권유에 우선 서울 구경부터 하기로 한다. 그리하여 24세 때인 1878년 상경을 하였는데, 그때 강위(姜瑋 1820~1884)를 만난다.

1880년 다시 서울에 올라간 선생은 이건창(李建昌 1852~1898), 김택영(金澤榮 1850~1927)과 함께 교류하게 되는데, 사람들은 이건창, 김택영과 함께 선생을 한말삼재(韓末三才)라고 불렀다.

29세 때인 1883년(고종 20년) 선생은 주위의 권유로 특설 보과거(保科擧)에 응시하였는데, 초시(初試)에 응시한 그의 답안을 본 당시 시관(試官) 한장석이 크게 놀라 장원으로 뽑았다. 그러나 최종 과정에서 그가 몰락한 가문 출신임을 알고 차석으로 떨어뜨렸다. 선생은 이에 과거제도의 부패상과 조정의 현실을 간파하고 회시(會試)·전시(殿試)에 응시하지 않고 낙향하였다.

1886년, 그의 나이 32세 때 스승인 왕사각(王師覺 1836~1895 왕석보의 아들로, 황현은 아버지에 이어 아들에게도 배웠다. 왕사각은 훗날 황현의 아들을 가르치기도 하였다.)의 권유로 광양에서 구례 만수동으로 이주하여 학문에만 전념한다. 그러다가 아들의 입신을 바라는 부모의 뜻을 저버리지 못해 34세 되던 1888년 봄에 생원시에 장원으로 뽑혀 성균관 생원이 되었다.

그러나 열강의 각축전 아래 수구파 정권의 부정부패가 극심했기에 부패한 관료계와 결별을 선언하고 다시 귀향하였다.

1889년 35세 때 이건창이 미국공사로 떠나는 박정양을 따라 수행원으로 미국에 가라고 권하였지만 거절하고 해인사 지역을 한 달 간 여행한다.

1890년, 선생은 구례에 작은 서재(구안실 苟安室)를 마련해 3천 권의 서책을 쌓아 놓고 독서와 함께 시문(詩文) 짓기와 역사 연구, 경세학 공부에 열중하였다. 당시 서울에 있던 지인들이 함께 일할 것을 권하였으나 응하지 않았다.

1892년 부친상을 당하고 이듬해 모친상을 당하여 3년상을 치르면서 1895년까지 붓을 꺾고 시를 짓지 아니한다.

1897년 4월에 전북 김제에 사는 이정직(李定稷)이 만수동 구안실로 황현을 찾아왔다.

“산중에서 천 권의 책을 끼고 앉아서, 늙어서도 삼여(三餘之樂의 줄임말, 독서하기 좋은 세 가지 여가. 겨울, 밤, 비오는 날)를 아끼는구나.”

그러자 선생이 화답하였다.

“스무 날이나 아이들 글 가르치기 폐하고, 삼 년 만에 오래 그리던 그대를 만났네.”

1898년 평생의 문우(文友)인 이건창이 세상을 떠나자 선생은 600리 길을 걸어서 강화도에 있는 이건창의 빈소를 찾아 조문하는 의리를 보이기도 하였다.

1902년 선생은 만수동에서 월곡마을(현 매천사 있는 곳)로 이사를 한다.

선생이 51세가 되던 1905년 일본의 강압으로 을사늑약이 체결됨으로써 이 나라가 본격적인 일제의 식민지체제에 들어갔다. 이 소식을 들은 황현은 비분강개하여 며칠을 식음을 전폐하고 나라의 장래를 통탄해 마지않았다.

이러한 울분을 억누를 수 없었던 황현은 친구 김택영이 중국으로 망명할 때 동행하려 하였으나 종손 집안에 홀로 남게 된 부인이 말려서 결국 중국에 갈 것을 포기하였다.

1906년 대마도에서 단식 끝에 순국한 면암(勉庵) 최익현(崔益鉉) 선생의 유해가 부산에 안치되었을 때 이름모를 선비가 만사(輓詞 애도시) 6수를 영전에 올려놓고 통곡을 하였다. 나중에야 그가 황현임을 알고 찾지만 이미 떠난 뒤였다.

황현 선생이 쓴 ‘곡면암선생(哭勉庵先生)’은 조선시대 만사 가운데 으뜸으로 평가되고 있다.

『이항로(李恒老)께 배움받은 꽃다운 나이로 애타는 백성 구하고자 상소를 올렸지. 선비이거나 재상이거나 이제는 모두 끝이구려. 천 년 만 년 길이길이 공론(空論)만 남았소. 속 썩은 귀양살이 이역이라 만리 밖. 빨간 신 신고 오신다기에 3년을 손꼽으며 기다렸는데 소식조차 뜸했던 그 사이 바다 건너 하늘 끝 큰 별 떨어졌다는 기별이니 초혼(招魂)한다 하여 높은 곳 올라 바라 볼 생각마소. 푸르른 대마도 보기조차 싫지 않소. 고국에 산 있어도 빈 그림자 푸르를 뿐. 아! 가련타 어디에 님의 뼈를 묻으리오.』

1908년 선생은 구례에 근대식 교육기관인 호양학교(壺陽學校)를 세운다. 호양학교는 일제의 탄압으로 폐교되었다가 폐교 86년만인 지난 2006년 옛 호양학교 터(현 지하마을회관 옆)에 복원되었다.

선비의 기질을 갖춘 선생이 신학문을 가르치는 호양학교를 세운 것은 그의 묘비에 제자 김상국이 남긴 글을 보면 이해할 수 있다.

『일찍이 한 제자에게 이르기를 “내 나이 너보다 많으나 서양의 후생하고 나라를 이롭게 하는 방법을 배워 우리나라의 시국을 구하는데 한 도움 주지 못한 것이 유감이다.”라고 하셨다. 제자들이 “서양학을 배우는 것이 선비 이름을 더럽히는 것은 아닐까 의심스럽습니다.” 하자, 선생이 말씀하시기를 더럽고 더러우나 나라의 더러움보다는 더럽지 아니하다.“라고 하시니, 이것으로 선생의 나라를 위한 충성과 의리가 어떠한 줄을 알겠도다.』

그는 그 후 울분이 치솟을 때마다 중국 역대 지사(志士) 10인의 행적을 시화로 나타낸 10폭 병풍을 만들어 이를 바라보면서 자신의 몸가짐을 준엄하게 채찍질하곤 하였다.

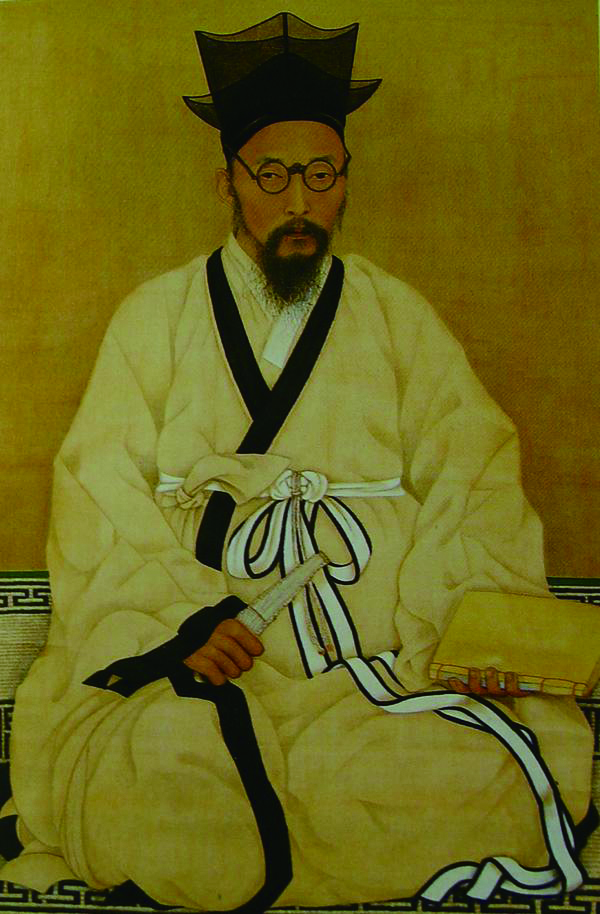

선생은 1909년 상경하여 김규진이 운영하는 천연당 사진관에서 사진을 찍었다. 그때 이미 생을 마감해야겠다고 각오하였는지도 모를 일이다. 이 사진을 바탕으로 석지 채용신이 그린 초상화는 사진과 함께 보물 1494호로 지정되었다.

매천 황현 선생이 주축이 되어 세운 호양학교. 2006년에 새롭게 복원된 것이다.

1910년 일제에 의해 나라가 망하자 황현의 실의와 비분은 극에 달하였다. 그는 자신의 개인적 삶을 자결이라는 최후 수단을 통해 역사적 삶과 일치시킬 필요성을 느꼈다. 황성신문을 통해 망국 조약의 내용을 확인한 뒤 마침내 유서와 절명시 4수를 남기고 다량의 아편을 마시고 목숨을 끊었다. 1910년 음력 8월 7일, 선생의 나이 56세였다.

선생이 유서에 남긴 내용은 다음과 같다.

“이씨 조정에 벼슬하지 않았으므로 내가 이씨 사직을 위해 죽어야 할 의무는 없다. 다만 오백년 동안 선비를 양성했던 나라에 나라가 망하는 날에도 목숨을 바친 선비가 없어서야 되겠는가. 스스로 떳떳한 양심과 평소에 독서한 바를 저버리지 않으려면 죽음을 택하는 편이 옳다. 너희들은 지나치게 애통해하지 마라.”

매천 황현 선생의 영정

동생 황원(黃瑗)의 기록에 따르면 응급조치를 취하려 하였으나 모두 거부하고 이렇게 말했다 한다.

“약을 먹을 적에 세 번이나 입을 떼었구나. 내가 이렇게 어리석은가?”

선생의 인간적인 면모를 엿볼 수 있는 대목이다.

선생보다 15년 아래인 동생 황원은 사실상 동생이라기보다 제자라고 해야 맞다. 형이 순절한 34년 후인 1944년, 황원은 신사참배를 거부하며 동네 저수지에 몸을 던져 형의 뒤를 따랐다.

선생의 시신은 마지막 살았던 구례군 광의면에 묻혔다가, 밤에 봉강재를 넘어 태어난 곳인 광양 봉강면 석사리 서석마을에 안장되었다.

광양 봉강면 석사리에 있는 매천 황현 선생의 묘

1911년 중국에 망명한 김택영이 <매천집>을 발간하였다.

유저(遺著)로 ‘매천집(梅泉集)’, ‘매천야록(梅泉野錄)’, ‘동비기략(東匪記略)’ 등이 있는데, 특히 ‘매천야록’은 국사편찬 자료로서 가치가 있을 뿐 아니라 열강이 이 땅을 중심으로 한 침략의 간계를 설파하였고, 애국지사 의병들의 행적을 상세히 기록하였다.

매천은 뛰어난 문장과 깊은 학문적 소양, 예리한 역사비평 의식과 애국애족 정신을 가진 조선조 마지막 선비로 우러름을 받고 있다 ♠

구례 광의면 수월리에 있는 매천사 전경

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지