역사 속 인물 곡성의 충절 소송 정재건 선생

곡성 동악산 자락인 성출봉(형제봉) 북쪽 줄기를 타고 내려가면 약내(藥川)라는 마을이 있다. 전망이 좋고, 언덕이 좌우로 감싸주어 따뜻한 느낌을 주는 마을이다. 이 마을에서 소송(小松) 정재건(鄭在健) 선생이 태어났다. 1843년(헌종 9년)의 일이다.

송강 정철의 8세손인 정재건 선생은 정최환(鄭㝡煥)의 아들로 태어났는데, 어려서부터 남달리 영민하였다고 한다. 선생이 네 살 때 일이다. 서당에 다니는 큰형이 어린 동생을 업고 서당에서 내준 숙제를 외우느라 정신이 없었다.

주자의 시 ‘소년이로학난성(少年易老學難成) 일촌광음불가경(一寸光陰不可輕) 미각지당춘초몽(未覺池塘春草夢) 계전오엽이추성(階前梧葉已秋聲)’을 외우는데 쉽지 않았다. 그런데 등에 업혀 있던 재건이가 뭐라 흥얼거리는데 형이 들어보니 자신도 아직 외우지 못한 주자의 시를 몇 번 듣고는 그대로 따라하는 것이 아닌가.

형이 깜짝 놀라 이 사실을 아버지께 알렸다. 그리하여 선생은 다섯 살 때부터 서당에 다니기 시작하여 8살 때 소학을 다 깨칠 정도로 학문적 능력이 뛰어났다.

어느 날 서당에 다녀오는데 집안 분위기가 심상치 않았다. 어머니께서 평소에 건강하신 편이었는데 갑자기 자리에 눕고 만 것이다. 그때부터 어린 재건은 어머니 병수발을 하느라 서당에도 제대로 나가지 못하였다. 하지만 재건의 노력에도 불구하고 어머니는 그만 세상을 떠나고 만다.

소송 정재건 선생 생가. 곡성군 입면 약천리에 있는 정재건 선생 생가. 담 너머로 보이는 커다란 맷돌 한 쪽이 눈길을 끈다.

어머니 상을 치르는데 어린 재건이가 얼마나 슬피 우는지 보는 사람들마저 심금을 울릴 정도였다. 아버지가 달래고 형이 달랬지만 텅 빈 재건이의 마음을 채울 길 없었다.

벌써 몇 달째 재건은 매일 어머니 묘를 찾아가 슬피 울었다. 넋을 놓고 있는 아들을 보다 못한 아버지가 하루는 재건을 불러 일렀다.

“애야, 죽은 네 어머니도 너가 이렇게 넋을 놓고 있기를 바라지는 않을 것이다. 돌아가신 어머니께 진정한 효가 무엇인지를 잘 생각해보도록 하거라.”

아버지의 말씀을 듣고 깨우침을 받게 된 재건은 그날부터 다시 서당에 나가 학업에 정진하기 시작했다.

조선 후기의 혼탁한 시대상을 보고 재건은 과거에 뜻을 두지 않았다. 하지만 학문에는 뜻이 있어 오래도록 동서고금의 서책들을 탐독하고 연구하였다. 그리하여 선생은 이미 10대 후반부터 후학을 지도하기 시작하였다. 어린 나이에도 웬만한 서당 훈장보다 낫다는 소문을 들은 사람들이 자신의 어린 아이들을 부탁하였던 것이다.

선생 역시 국권이 쇠락해가는 것은 인재가 부족하기 때문이고, 따라서 인재를 양성하는 것이야말로 나라를 위하는 가장 빠른 길이라고 생각했기에 비록 부족하지만 후학을 지도하는데도 열과 성을 다하였다.

선생의 나이 35세 되던 1877년 어느 날, 오래 전에 과거에 급제하여 참봉으로 있는 친구가 찾아왔다. 송사(松沙) 기우만(奇宇萬 1846~1916)이었다. 나이는 비록 세 살 연하이지만 흉금을 터놓고 이야기를 나누는 몇 안 되는 벗 가운데 한 명이었다. 기우만은 후일 정재건의 제문을 써줄 정도로 막역한 사이였다.

기우만. 화순 출신인 그는 25세 때인 1870년(고종 7년) 과거에 급제하여 참봉 벼슬을 지냈다. 참판을 지낸 기정진(奇正鎭 1798~1879)의 손자로서 학문이 뛰어나 일찍이 문유(文儒)로 추앙받았다.

1894년 동학혁명 당시만 해도 기우만은 유생들이 동학에 가담한 사실을 유생의 수치로 여길 정도로 부정적이었다. 그러나 이듬해인 1895년 명성황후가 시해되고 이어 단발령이 내려지자 머리를 깎고 사느니 차라리 머리를 안 깎고 죽는 편이 낫다는 통분의 상소를 하였다.

1896년 2월에 의병을 일으킨 기우만은 각 고을에 통문을 보내어 모든 의병을 일제히 광주로 모이도록 하는 등 사실상 호남 의병의 총수가 되었다. 그러나 고종으로부터 의병을 해산시키라는 명을 받고는 해산하고 만다. 5월에 장성에서 다시 의병을 일으켰으나 10월 16일 붙잡혀 옥고를 치르고 1897년 4월에 석방되었다.

1908년 2월 순천 조계산의 암자에서 동지·문인들과 다시 거사를 꾀하던 중에 고종이 강제 퇴위 당하였다는 소식을 듣고 북쪽을 향하여 통곡한 후 부대를 해산하고 이후로는 은둔 생활을 하였다.

정재건 선생은 기우만이 의병을 일으킨 것을 보고 자신도 의병에 참여하고자 하였으나 의병이 해산되었다는 소식을 듣고 합세하지 못하였다. 그러나 여기에는 사연이 있다. 다시 1877년 어느 날로 돌아가 보자.

정재건을 찾은 기우만이 술을 몇 잔 들이키더니 작심을 한 듯 말하였다.

“소송, 자네는 언제까지 이렇게 은거만 하고 있을 텐가. 나라꼴이 말이 아니지 않은가.”

“자네도 잘 알다시피 내가 할 수 있는 일이 학동들 가르치는 것 아닌가. 그것 말고 할 수 있는 일이 뭐가 있겠나?”

“물론 후학을 양성하는 일도 중요하지만, 그래도 관직에 나가 보니 개인적인 노력만으로는 한계가 있다는 것 알 수 있었네. 자네 실력이라면 지금이라도 늦지 않았으니 다시 한 번 생각해 보게나.”

결국 기우만의 설득으로 정재건 선생은 35세의 늦은 나이에 서울로 가서 공부를 하게 되었다. 그러나 세상은 그를 공부만 하게 내버려두지 않았다. 그가 서울로 올라가기 전에 체결된 강화도조약 이후 한반도를 노리는 열강의 움직임이 빨라진데다 임오군란(1882년) 등의 사태가 연이어 벌어졌기 때문이다.

결국 정재건 선생은 우여곡절 끝에 46세 때인 1888년(고종 25년) 식년시 병과 1위로 과거에 급제한다. 과거에 급제한 후 선생은 1892년(고종 29년) 용양위 부사과(副司果 조선시대 오위에 있던 종6품 무관)에 오른 뒤 사간원 정언(正言 정6품)이 되었지만 관직을 그만 두고 고향으로 내려왔다. 나라가 어지러워 관직을 통해 자신의 뜻을 펴는데 한계를 느꼈기 때문이다.

고향으로 돌아온 다음 해(1893년)에 사헌부 지평(持平 정5품)으로 임명되었으나 사직서를 올리고 관직에 나아가지 않았다. 이미 관직에 대한 미련을 버린 것이다. 선생은 처음 했던 것처럼 고향에 거주하면서 꾸준히 학문을 연마하는 동시에 후진양성에 박차를 가하였다.

1905년 을사늑약(乙巳勒約) 때까지 선생은 후학 지도에만 전념하였을 뿐 별 다른 움직임을 보이지 않았다. 그러나 을사늑약 이후 민영환, 조병세, 송병선 등이 순절하였다는 소식을 듣고 비분강개하였다. 선생의 나이 63세 때의 일이다.

이듬해인 1906년 면암 최익현이 태인 무성서원에서 의병을 일으키고 각 지역에 격문을 보내 동참할 것을 촉구하였다. 최익현 선생이 의병 참여를 독려하기 위해 곡성에 왔을 때 정재건 선생은 문중의 장정들을 최익현의 막하로 보냈다. 그러나 자신은 직접 참여하지 않았다.

나이도 나이지만 무장투쟁보다는 교육에 더 중심을 두었던 선생으로서는 면암 최익현 선생의 요청을 거절하기도 힘들고, 그렇다고 생각이 다른데 본인이 직접 나서기도 힘들었을 것이다. 그런데 면암의 거사는 실패로 돌아가고 결국 최익현 선생은 잡혀가 죽고 만다.

그 후 정재건은 곡성에서 향약을 만들어 시행하였으며, 고향 땅을 공자의 도를 실현하는 고을로 만들고자 하였다. 그런데 일제가 1909년 향교를 없애려 하자 정개건 선생은 또 다시 분개하였다. 그런데도 할 수 있는 일이 없었다. 결국 선생은 지독한 낙담에 빠져들고 만다.

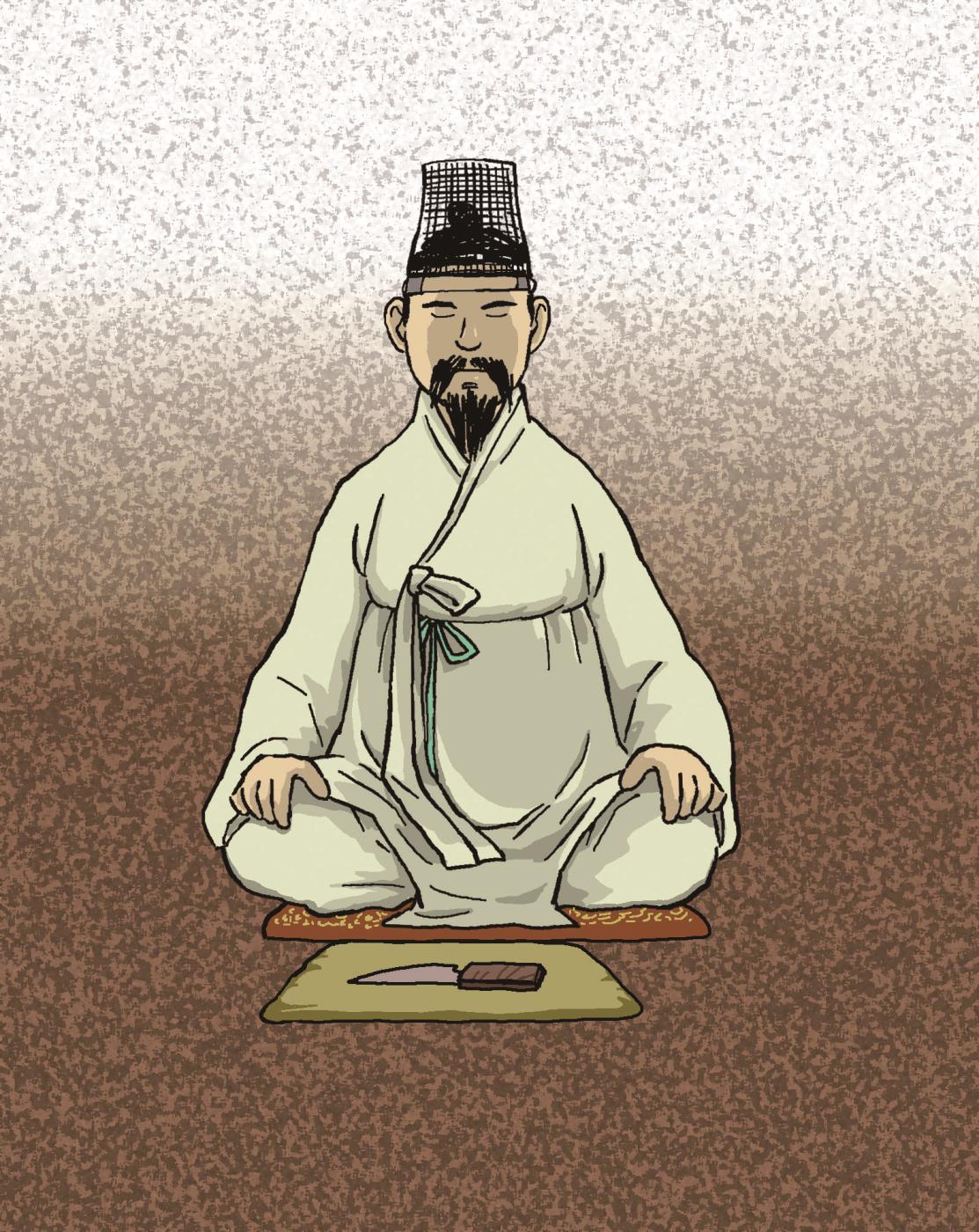

1910년 8월 경술국치로 나라가 망하자 선생은 문을 걸어두고 통곡하였다. 망한 나라에서 살아가는 것이 선생에게는 더 없이 수치스러운 일이었지만, 다른 행동을 할 수 없었던 시간은 더욱 고통스러웠던 것 같다. 선생은 망국의 신하된 의리를 지키기 위하여 더 이상 구차하게 살지 않으며, 더욱이 일제 치하에서 살지 않기로 마음먹었다.

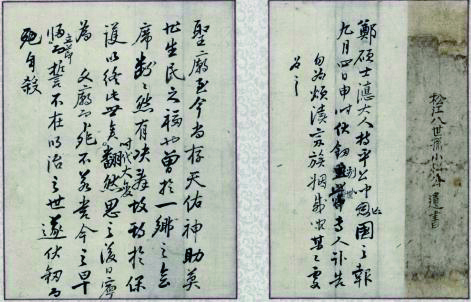

정재건 선생이 자결하기 전 남긴 유서.

선생은 1910년 9월 4일 오후에 자결하고자 결심하였다. 자결하기 전날 조상의 사당에 가서 참배하고, 자결한 날에는 조상의 묘에 성묘한 후 점심때에는 닭을 잡아 가족과 함께 먹으면서 담소하였다. 또한 친구가 찾아오자 함께 바둑도 두고, 산책을 하기도 하였다. 그의 태연하고도 의연한 모습이 죽음을 앞 둔 순간에도 그대로 나타나고 있다.

그날 오후 정재건은 사랑채에서 단도로 8번이나 목을 찔러 망국의 한을 품은 채 순국하였다. 선생은 유서에서 “망한 나라의 신하로서 의리상 구차하게 살 수 없고, 나는 맹세코 명치(明治 일본의 왕) 치하에서 살 수 없기 때문에 9월 4일 칼에 엎드려 죽노라.”는 내용을 남겼다.

정재건 선생의 묘와 사당이 있는 곡성 약천리 일대의 벚꽃.

정재건 열사가 순국하자 마을 뒷산인 동악산(動樂山)이 사흘 동안이나 울었고, 선생의 집 뜨락에 심어진 옥잠화도 3년 동안이나 꽃을 피우지 않았다는 이야기가 전해지고 있다. 선생이 자결한 후 집 앞에 일본 헌병들이 진을 치며 온갖 핍박을 하는 바람에 선생의 집안은 풍비박산이 나고 말았다.

정재건 선생 사후에 선생이 썼던 글과 행장, 제문 등을 모은 유고집이 <소송유고(小松遺稿)>로 간행되었다.

선생의 시 52편이 수록된 <소송유고> 가운데 시 한 수를 소개한다 ♠

淸心師白水

마음을 맑게 하려면 맑은 물을 스승으로 삼고

重語學靑山

말을 소중히 하려면 푸른 산을 통해서 배워라.

動靜能如此

동적이고 정적인 것이 능히 이와 같으니

榮枯亦不關

세상의 榮枯盛衰 또한 연관되지 아니한가.

정재건 선생이 자결할 때 사용하였다는 절의검.

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지