역사 속 인물 포로로 잡혀가 기밀을 빼낸 강항

<간양록(看羊錄)>은 영광 출신인 강항(姜沆 1567~1618)이 정유재란 때 일본에 포로로 잡혀갔을 때1)의 보고 들은 바를 일기 형식으로 기록한 책이다.

1) 1597년 9월부터 1600년 5월까지 2년 8개월.

간양록

강항은 자신의 책 제목을 <건거록(巾車錄)>이라 이름하였다. ‘건거(巾車)’란 죄인이 타는 수레라는 뜻이다. 포로가 된 자신은 죄인이라는 뜻에서 그렇게 이름 지었다.

<간양록>은 일본의 정세를 적어 고국에 있는 임금에게 올린 적중봉소(賊中封疎), 일본의 관직과 지도, 장수들의 특징 등을 기록한 적중견문록(賊中見聞錄) 등으로 구성되어 있다.

강항이 사망한 뒤 그의 제자 윤순거(尹舜擧 1596~1668)가 발간하면서 책 제목을 간양록(看羊錄)으로 고쳤다. 윤순거는 15세 때 아버지 윤황(尹煌 1572~1639)이 영광군수로 있을 때 강항에게 시를 배운 바 있다.

적중봉소를 토대로 강항의 포로생활을 재구성하여 보자.

수형조좌랑(守刑曹佐郞)2)으로 있던 강항은 1597년 정유재란이 발발하자 분호조(分戶曹)3) 참판(參判)4) 이광정(李光庭 1552~1627)의 낭청(郞廳)5)으로 있으면서 명나라 총병(總兵) 양호(楊鎬 ?~1629)의 호남지역 군량 수집과 운반을 도왔다.

왜적의 선봉이 이미 남원을 침범했고 이광정 또한 한양으로 간 상황에서도 강항은 순찰사(巡察使)6)의 종사관 김상준(金尙寯 1561~1635)과 함께 여러 고을에 격문을 보내 의병을 모집하였다. 그런데 모인 사람이 겨우 수백에 불과해 곧 해산하고 말았다.

2) 수(守)는 품계는 낮은데 직급이 높은 것을 말함.

형조좌랑은 원래 정6품인 승훈랑(承訓郞)이나 승의랑(承議郞)이어야 하는데, 강항은 종6품인 선무랑(宣務郞)으로 형조 좌랑의 직을 맡았었다.

3) 중대한 일이 생겼을 때 호조의 일을 분담하여 맡아보는 임시의 관아.

4) 조선시대 육조(六曹)의 종2품 관직.

5) 조선시대 비변사, 선혜청 등에 두었던 낭관. 품계는 종6품이나 실제는 정3품 당하관에서 종9품직 사이의 관원을 임명하였다.

6) 조선시대 도내의 군무를 순찰하던 종2품 관직.

강항은 어쩔 수 없이 배를 구하여 아버지, 형제, 장인과 처자식을 싣고 서해안을 따라 올라가려 하였다. 그런데 하필이면 사공이 미숙하여 머뭇거리다가 갑자기 왜적의 배를 만나게 된다. 가족들이 당황해하자 강항이 외쳤다.

“모두 바다로 뛰어들자!”

가족들이 다들 바다로 뛰어들었는데 수심이 얕아 우왕좌왕하다가 모두 왜군에게 붙잡히고 말았다. 다행히 강항의 아버지만 다른 배를 잡아 타 위기를 모면할 수 있었다.

왜군들이 보기에 강항과 가족들은 평범해 보이지 않았다. 그래서 강항 형제를 결박하고 무안 앞바다로 갔다. 그곳에는 놀랍게도 왜선 6~7백 척이 바다에 가득 차 있었다.

강항 가족을 비롯하여 얼마나 많은 포로가 잡혔는지 여기저기에서 애타게 가족을 찾으며 울부짖는 소리가 노을과 겹쳐 슬픔을 더하였다. 이송되던 중 강항은 어린 조카의 죽음을 지켜보게 된다. 심한 갈증에 시달리던 어린 조카가 바닷물을 먹고 앓자 왜군들은 조카를 산채로 바다에 던져버렸다. 조카는 “아버지!” 하고 외치며 바다 속으로 사라졌다.

건거록

슬픔에 젖을 겨를도 없이 얼마 뒤 배가 순천 좌수영(左水營)에 도착하자마자, 왜장 사도노가미[좌도수(佐渡守)]가 강항의 가족들을 한 척의 배에 실어 왜국으로 압송하였다.

순천을 떠난 지 꼬박 하루 만에 안골포(安骨浦)7)에 당도하였으며, 이튿날 저물 무렵에 대마도(對馬島)에 당도하였는데 비바람이 심하여 그곳에서 이틀을 머물렀다.

대마도를 떠난 다음날 저녁 일기도(壹岐島)8)에 당도하고, 이틀 뒤에는 하관(下關)9)에 당도하였으며, 다시 이틀 뒤 저녁에 대진(大津)10)이라는 곳에 도착하여 그곳에서 포로 생활을 하게 된다.

7) 창원시 진해구 웅동동에 있었던 포구.

8) 일본 나가사키에 있는 섬 이름.

9) 일본 혼슈 야마구치현의 최대 도시인 시모노세키.

10) 일본 혼슈 남부 시가현의 현청 소재지로 교토 근처에 있다.

다음날 강항이 살펴보니 자신처럼 포로로 잡혀온 동포들이 무려 천여 명이나 되었다. 밤낮으로 울고불고 하는 사람들은 대개가 새로 붙잡혀 온 사람들이었고, 포로생활을 어느 정도 한 사람들은 강항이 보기에 반쯤 왜국 생활에 적응하여 돌아갈 생각이 이미 없어져 버린 것처럼 보였다. 그것도 모르고 강항이 몇몇 사람에게 넌지시 탈출 이야기를 꺼냈지만 다들 반응이 없었다.

이듬해인 1598년 4월, 한양에서 살다가 1592년에 일찍이 포로로 잡혀온 사람이 교토에서 도망을 쳐 강항이 있는 곳으로 왔다. 6년 동안 살아서 그런지 일본말을 잘 하였다.

며칠 동안 그 사람의 동태를 살피던 강항이 은밀하게 접근하여 이런저런 이야기를 나누다가 말하였다.

“서쪽으로 가고 싶은데, 그대는 어찌 생각하오.”

서쪽으로 간다는 이야기는 고국으로 돌아가고 싶다, 즉 탈출을 이야기하는 것이나 마찬가지였다. 그러자 그 사람이 본능적으로 좌우를 살피더니 말하였다.

“사실 나도 서쪽으로 가기 위해 이곳으로 온 것이오.”

다행이었다. 일본말을 모르면 탈출하다가 들킬 수밖에 없는데, 일본말을 잘 하는 사람과 함께 할 수 있으니 어찌 다행이 아니겠는가.

5월 25일 밤, 어둠을 틈타 강항 가족은 포로수용소를 탈출하였다. 말리 탈출이지 그냥 벗어나기만 하면 되었다. 잡혀온 포로가 워낙 많다 보니 현의 일정한 구역을 정하여 그곳에서 포로들이 집단으로 생활을 하였다. 그러니 감옥이 아니라 일종의 생활권이었다. 그 구역을 벗어나지만 않으면 특별한 제재도 없었다.

포로수용소에서 벗어나 사흘을 가다가 바닷가 대밭 속에서 쉬고 있었다. 이제 배만 구하여 타면 모든 게 끝나는 상황이었다. 그런데 60쯤 되어 보이는 스님 한 명이 폭포에서 몸을 씻더니 바위 위에서 졸고 있었다.

일본말을 아는 이가 조심스럽게 다가가 사연을 이야기하자 그 스님이 딱하다는 듯 일행을 둘러보며 여러 차례 탄식하더니 일행을 풍후(豐後)11)까지 배로 태워 주겠다고 약속하였다. 풍후까지만 가면 거의 벗어난 것이나 마찬가지였기에 강항 일행은 뛸 듯이 기뻐하였다.

11) 일본 규슈 북부에 있는 오이타현.

그리하여 스님을 따라 내려오는데, 채 열 걸음도 못 가서 왜군들이 나타나 대진으로 강제 송환되고 말았다. 그 뒤로 감시가 엄하여져 강항은 탈출을 포기하고 포로생활에 적응하며 살 수밖에 없었다.

강항은 그곳에서 승려이자 학자인 후지와라 세이카[藤原惺窩]와 교유했으며, 사서오경을 일본어로 번역 간행하는 일에 참여하는 등 일본 주자학 발전에 기여했다. 후지와라는 훗날 일본 주자학의 태두가 된다.

강항은 또한 학식이 높은 승려 요시히토[好仁]와 친교를 맺고 그에게 유학을 가르쳐 주는 한편으로 그에게서 들은 현지의 지리, 군사시설, 관제를 비롯한 정세와 정황을 비밀리에 인편으로 고국에 보고하였다.

하루는 요시히토가 강항에게 제판(題判)12)을 보여 주었는데, 놀랍게도 관직 등이 빠짐없이 기록되어 있었다. 그래서 강항은 그것을 몰래 베꼈다. 또 어떤 사람이 일본의 지도를 가지고 있다는 이야기를 듣고 일본말을 잘 아는 이를 시켜 모사하였다.

12) 관청에서 백성이 올린 소장(訴狀)에 쓰는 판결문.

강항이 살펴보니 그 동안 사신들을 통해 들었던 것이 얼마나 허술하였는지 알 수 있었다. 그래서 자신이 베낀 제판 가운데 일본말로 된 곳을 우리말로 표기하여, 훗날 첩자들이 활용하거나 왜군 포로를 심문할 때 활용하기 편하게 만들었다.

하루는 울산 출신 김석복(金石福)이라는 사람이 권율(權慄 1537~1599)의 종으로 있다가 1593년 가을에 사로잡혀 왔는데, 큰돈을 주고 왜선(倭船)을 세내어 탈출할 계획을 세우고 있다는 소문을 듣게 되었다.

그래서 그에게 그 동안 필사한 문서들을 주면서 탈출하게 되거든 조정에 그 문서를 전달하라 일렀다.

그 해 7월 17일 도요토미 히데요시[豊臣秀吉]가 죽자 전쟁은 막바지를 향해 치달았다. 8월 8일, 강항과 그 가족들은 갑자기 이주를 하게 되었고, 9월 11일에 오사카[大坂]에 도착하였다. 오사카는 왜의 서경(西京)인데, 거기에 있은 며칠 만에 새 수도인 후시미[伏見] 성으로 옮겼다.

뭔가 상황이 급박하게 돌아간다는 사실을 알게 된 강항은 가까이 지내던 스님들에게 글씨 품을 팔아 몰래 배 한 척을 사서 탈출할 계획을 세웠다. 그런데 함께 가지 못하고 형 강준(姜濬)이 사공과 통역을 거느리고 배 타는 장소로 갔는데, 누군가가 고발하는 바람에 붙잡혀 통역은 죽고 나머지는 한참을 구금된 후에야 풀려났다.

여러 차례에 걸친 탈출 계획이 그때마다 수포로 돌아가자 강항은 물론 가족들의 낙담은 상상할 수 없을 정도로 컸다.

‘아, 살아서 대마도를 지나 부산을 한 치만이라도 바라보게 된다면, 아침에 갔다 저녁에 죽더라도 다시 털끝만큼의 여한이 없겠다.’

‘적중봉소’에 적힌 강항의 당시 심경이다.

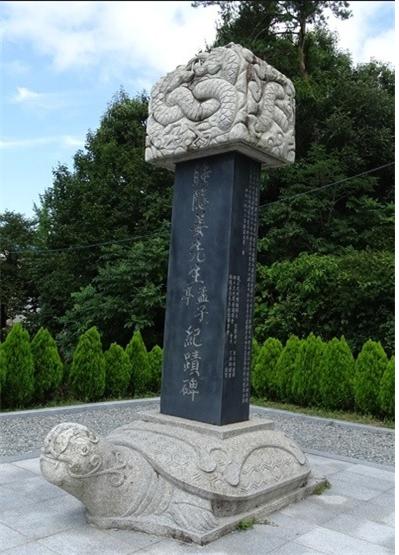

영광군 불갑면 안맹리 252-3번지에 있는 강항 선생 기적비.

강항은 영광군 불갑면 금계리 유봉마을에서 태어났다. 어려서부터 시문(詩文)에 뛰어나 신동 소리를 들었는데, 불갑면 쌍운리 운제마을에 있었다는 맹자정(孟子亭)은 강항의 영민함에 관한 이야기가 전해온다.

강항이 일곱 살 되던 해, 서당이 있는 운제마을로 글공부를 다녔다. 하루는 맹자정 근처에서 책장사를 만나게 되었다. 그런데 평소에 읽고 싶었던 <맹자>가 있는 것이 아닌가.

“아저씨, <맹자> 좀 구경할 수 있을까요?”

그러자 책장사는 꼬마가 무슨 돈이 있어 책을 살까 생각하며 보여주려 하지 않았다. 그런데도 끈질기게 부탁하자 책장사가 7권짜리 <맹자> 한 질을 보여주었다. 그러자 강항이 처음부터 한 장 한 장 살펴보는 것이 아닌가. 책장사는 <맹자>에 관심을 갖는 것을 보고 책을 팔 수 있으리라는 기대감에 사로잡혔다.

그런데 책 한 질을 다 살펴 본 강항이 책을 도로 주는 것이 아닌가.

“아니, 애야. 책을 사려던 것이 아니니?”

그러자 강항이 말하였다.

“이미 다 외워버렸는데 뭐 하러 사요?”

그러자 책장사가 못 믿겠다는 듯 물어보았다. 그런데 어떤 부분을 물어도 척척 대답하는 것이 아닌가.

“네 이름이 무엇이냐?”

“강항이라 합니다.”

책장사는 강항이 보통 아이가 아니라는 것을 알고 책을 기증하겠다고 하였다. 그러자 어린 강항이 손을 내저으며 말하였다.

“고맙지만 저는 이미 다 외워버렸으니, 다른 사람에게 파세요.”

그러자 고민을 하던 책장사가 정자에 책을 매달아놓고 갔다고 한다. 그래서 사람들이 그곳을 <맹자정>이라 불렀다.

지금은 정자가 없지만 유림에서 맹자정이 있던 대로변에 기적비(紀蹟碑)를 세웠다.

신동으로 소문났던 강항은 16세에 향시(鄕試)에 합격하였고, 1588년(선조 21년) 22세에 진사가 되었다. 이어서 1593년 별시 문과에 급제하여 교서관(敎書館)13) 박사(博士)14) 등을 거쳐 1596년 형조좌랑을 지냈다.

13) 경적(經籍)의 인쇄와 제사 때 쓰이는 향과 축문 등을 관장하기 위하여 설치되었던 관청.

14) 조선시대 교서관의 정7품 관직.

정유재란 때 포로로 잡혀간 강항은 수차례 탈출을 시도했지만 실패하였고, 1600년 5월 포로생활에서 풀려나 가족들과 함께 고국에 돌아왔다. 돌아오는 길에 대마도에 들러 당시 납치되어 있던 조선 사람들에게 격문을 발송하여 함께 귀국했다.

포로로 있던 기간의 공을 인정받은 강항은 1602년 대구교수(大丘敎授)에 임명되었으나, 스스로 죄인이라 하여 얼마 후 사임하였고, 1608년 순천교수(順天敎授)에 임명되었으나, 역시 취임하지 않았다.

그가 억류되어 있었던 일본 오주[大洲]시에는 추모비가 건립되어 있다.

허석 / 한국설화연구소 소장

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지