역사 속 인물 조선의 다성(茶聖) 초의선사

우리나라 차의 중흥조로 불리는 초의선사(草衣禪師)는 1786년(정조 10년) 무안군 삼향면 왕산리에서 태어났다. 그의 시 ‘귀고향(歸故鄕)’에 나오는 신기(新基)마을이 바로 왕산리 동쪽 산 아래 샛골[新基]이다.

초의선사는 속성은 장(張)씨인데, 어머니가 큰 별이 품안으로 돌아오는 꿈을 꾸고 잉태하였다고 한다.

집 근처로 커다란 개울이 흐르고 있었는데, 다섯 살 때에 물가에서 놀다가 빠져서 하마터면 죽을 뻔하였다. 그런데 누군가 건져주었다고 한다.1)

한승원은 소설 <초의>에서 그 사람이 바로 운흥사(雲興寺) 벽봉(碧峰)스님이라고 이야기한다. 초의선사가 15세 때 나주 운흥사에서 벽봉스님께 의자하여 출가하였기에 그렇게 소설적인 구성을 하였을 것으로 보인다.

운흥사에서 불경을 익히던 초의선사는 19세 때인 1804년 영암 월출산에 올라갔다가 산세가 기이하고 아름다워 시간 가는 줄 모르고 있었다. 그러다 문득 바다 속에서 떠오르는 달을 보고 깨우친 바 있어 가슴에 맺힌 것이 시원하게 풀렸다고 한다.

그 뒤 해남 대흥사에서 완호(玩虎 1758~1826)스님에게 구족계(具足戒)2)를 받았으며 초의(草衣)라는 법호도 이때에 받았다.

완호스님에게는 호의(縞衣), 하의(荷衣)라는 두 명의 제자가 있었는데, 초의까지 모두 의(衣)자 돌림이다.

1) 신헌 <초의대종사탑비명>, 곽의진 <초의선사> 26쪽에서 재인용.

2) 불교에서 쓰는 말로, 출가한 사람이 정식 승려가 될 때 받는 계율을 말한다.

비구와 비구니가 지켜야 할 계율이며, 비구에게는 250계, 비구니에게는 348계가 있다.

불교에서 출가하는 것은 사미계(沙彌戒)를 받았다는 뜻이며, 구족계를 받게 되면 정식 승려가 된다.

![[꾸미기]초의선사.jpg](/gears_pds/editor/news-8b44b587-0ea2-4b10-9093-826057da204b/1736783078176.jpg)

초의선사

다산과 초의의 만남

초의선사가 24세 되던 1809년, 강진 백련사 주지로 있던 혜장(惠藏 1772~1811)스님이 초의선사에게 중요한 인물을 소개해 준다. 바로 다산(茶山) 정약용(丁若鏞 1762~1836)이다. 24년이나 연상이기에 초의선사에게 다산은 아버지 이상의 의미를 지녔다.

강진으로 유배를 올 때부터 다산과 혜장스님은 인연을 이어갔다. 열 살 차이였지만 두 사람은 때로는 죽마고우처럼 허물없이, 때로는 스승과 제자 사이처럼 엄격한 관계를 유지하였다. 다산의 강진 생활을 뒷받침한 사람이 혜장이라 할 정도로 혜장스님은 다산에 푹 빠져 지냈다.

혜장스님이 초의의 이끌고 찾아간 곳이 바로 만덕산에 자리한 다산초당이었다. 24세의 초의가 48세의 다산을 만난 것이다. 이미 다산의 명성을 듣고 있었던 초의는 다산과 대화를 나누자마자 그의 정신세계에 매료되고 만다.

다산을 처음 만난 날 쓴 ‘탁옹(籜翁)3) 선생에게’라는 시가 그러한 초의의 상태를 잘 나타내고 있다. 일부를 재구성하여 보자.

3) 다산 정약용의 별호.

세상에는 선비라는 자들 많지만

세상 그 어디에도 어진 이 드뭅니다.

나의 뜻을 펼치려하여도

장차 물어 구할 인연이 없습니다.

세월을 두고 현자를 찾아 다녔지만

결국 어물전 생선뿐이었습니다.

덕업은 나라에서 으뜸이요

학식과 인품이 모두 빛나며

일상에서도 항상 의를 품었고

행동에는 인을 생각하셨습니다.

가득하지만 모자란 듯하였으며

마음을 비우고 사람을 받았지요.

내 그 도를 구하고자 하여

멀리서 와 정성을 다하였으나

이제 또 장차 헤어지게 되어

옷매무새 단정히 가르침을 청하오니

깊은 감사의 말씀을 올리며

마음 깊이 새기고 또 새기렵니다.

초의선사가 26세 때인 1811년, 대흥사 천불전에 불이 나서 가람 아홉 동이 하룻밤 사이에 다 타버렸다. 그래서 천불전을 재건하는데 하루는 완호스님이 천불전 상량문을 막내인 초의에게 쓰라고 지시하였다.

“주지스님, 가까운 곳에 다산 선생이 계시는데 어찌 저에게...”

“그렇지 않아도 내 이미 다산 선생께 부탁드린 바 있다. 그런데 다산 선생이 유자(儒者)로서 불가의 일에 나설 수 없다며 너를 추천하더구나.”

“그래도 감히 선배들이 계시는데...”

그리하여 그 유명한 천불전 상량문을 초의선사가 쓰게 된다.

그해에 친동생처럼 챙겨주던 혜장스님이 입적하여 초의선사는 쓸쓸한 마음을 가눌 길 없었다. 그래서 다산 선생과 더욱 가까이 지냈다.

초의와 추사의 만남

1815년, 초의선사가 30세 되던 해에 처음으로 한양에 올라가게 되었다. 그때 초의선사는 평생의 친구 추사(秋史) 김정희(金正喜 1786~1856)를 만나게 된다.

이들이 처음 만난 것은 1815년 겨울, 한양의 북쪽 수락산 학림암(鶴林庵)에서였다. 초의선사가 쓴 ‘해붕대사화상찬발(海鵬大師畵像贊跋)’에 보면 ‘1815년에 해붕노화상을 모시고, 수락산 학림암에서 겨울을 보내고 있었다. 하루는 김정희가 눈길을 헤치고 노스님을 찾아와, 공각(空覺)의 능소생(能所生)에 대해 깊이 토론하고, 하룻밤을 학림암에서 보내고 돌아갔다.’고 나와 있다.

인물은 인물을 알아보는 법. 첫 눈에 서로를 알아본 초의와 추사는 만나자마자 막역한 사이가 되었다. 더구나 나이까지 동갑이라 더욱 그랬다.

“우리 둘 다 병오생(丙午生)이니 이런 인연이 어디 있는가? 허물없이 친구로 지내세.”

추사가 초의에게 말을 트자고 하자 초의가 짐짓 딴청을 피우며 말하였다.

“어라? 내가 알기로 추사는 유월 생으로 알고 있는데?”

“그게 어쨌단 말인가?”

“내가 사월 생이니 당연히 내가 형이지!”

“하하하!”

두 사람은 그렇게 농을 주고받을 정도로 급속도로 친해졌다. 한양에서 추사와의 2년은 물 흐르듯 빨리 지나갔다.

1817년 봄, 추사와 헤어진 초의는 경주로 내려가 불국사(佛國寺)를 구경하고 대흥사 천불전에 모실 300불을 모시고 배를 타고 해남으로 향하였다. 그런데 뜻하지 않게 풍랑을 만나 일본으로 표류하고 말았다. 이듬해 무사히 귀국하여 천불전에 함께 모셨다. 그해 8월 다산 선생이 유배에서 풀려 고향으로 돌아가셨다.

일지암

초의선사와 일지암

1824년, 초의선사는 일지암(一枝庵)을 중건하였다. 다산 선생에게 다산초당이 있다면 초의선사에게는 일지암이라 할 정도로 그 뒤 초의선사는 그곳에서 평생 은거하면서 차 문화를 펼쳤다.

1826년, 스승인 완호스님이 입적하셨다. 초의선사는 다른 제자들과는 달리 팔을 걷어붙이고 장례 절차를 마무리하였다. 슬픔을 삭이려는 무작정 일만 하는 초의선사의 모습에서 스승을 잃은 슬픔은 더욱 극에 달해 보였다.

1830년, 조선의 다성(茶聖)이라는 말이 무색하지 않게 초의선사는 <다신전(茶神傳)>을 펴낸다. <다신전>은 차를 알고자 하는 사람들에게 차를 따는 시기와 요령, 차를 만드는 법, 보관하는 법, 물 끓이는 법, 차 마시는 법 등 22개 항목으로 나누어 알기 쉽게 만들어진 책이다.

그 해 가을, 초의선사는 두 번째 한양길에 오른다. 완호스님의 비문을 부탁하기 위해서였다. 당대의 문장가이자 숙선옹주의 부마였던 홍현주(洪顯周 1793~1865)에게 스승의 비문을 부탁하였다. 그런데 차일피일 미루는 바람에 훗날 영의정을 지낸 권돈인(權敦仁 1783~1859)에게 부탁하고 추사의 아우 김상희(金相喜 1794~1861)가 쓰게 되었다.

1831년에는 그 동안 지은 시를 모아 <초의시고(艸衣詩藁)>라는 시집을 내었는데, 훗날 좌의정을 지낸 홍석주(洪奭周 1774~1842)와, 당대의 시인 신위(申緯 1769~1845)가 서문을 썼다.

1833년, 초의선사가 뜰에 대나무를 심고 있는데 누군가 찾아왔다. 한눈에 보아도 범상치 않아 보였지만 초의선사는 누가 찾아오든 반기는 사람이었다.

“어디서 오는 뉘신지요.”

“가까운 섬에서 지내다 한양으로 올라가는 길손이외다. 지나는 길에 들렀는데, 하룻밤 신세를 져도 될지 모르겠습니다.”

그리하여 하룻밤을 지내게 되었는데, 초의선사가 차를 내오자 말없이 차를 음미하던 나그네가 말문을 열었다.

“물맛이 일품이외다.”

“예, 어르신. 초당 뒤 유천(乳泉)의 물이 가히 자랑할 만합니다.”

“물도 물이지만 차를 달이는 솜씨가 예사롭지 않군요.”

한참을 차 이야기를 나누던 중 나그네가 불쑥 자신의 정체를 드러내었다.

“사실 나는 유당(酉堂)이라 하외다.”

“예?”

‘유당’이라는 말을 들은 초의가 벌떡 일어나더니 느닷없이 나그네에게 큰절을 올렸다. 출가한 승려가 큰절을 올리는 경우는 무척 드문 경우였다. 그러니 ‘유당’이라는 분도 어정쩡하게 일어나려 하였다.

“앉아 계십시오. 아버님!”

그랬다. 그는 바로 추사의 아버지 유당(酉堂) 김노경(金魯敬 1766~1840)이었다. 지돈녕부사(知敦寧府府)4)로 있다가 탄핵을 받아 해남에서 가까운 완도 고금도에 유배를 당했다가 1833년 풀려났다.

유배에서 풀려나 한양으로 돌아가는 길에 자신의 아들 추사와 친숙하게 지낸다는 초의의 인물됨을 한 번 보고 싶어 일지암에 들렀던 것이다.

초의와 소치 허련

초의선사가 50세 되던 해인 1835년 봄, 진도사람 허련(許鍊 1809~1892)이 일지암을 찾았다. 윤선도 고택에서 윤두서의 작품을 통해 그림을 익혔다는 허련은 제자로 받아 달라 무작정 떼를 썼다. 허련의 재목을 알아본 초의선사는 3년 동안 허련에게 화법과 시학(詩學), 그리고 불경과 차(茶)를 가르쳤다.

그러던 어느 날, 초의는 자신에게 얽매여 있는 허련에게 더 넓은 세상을 보여주고자 하였다. 그래서 한양에 가는 길에 허련이 그린 윤두서 화첩과 시구 등을 추사에게 보였다. 추사가 놀라 감탄하자 초의가 허련에게 편지를 보내 한양으로 올라오라 한다.

초의선사를 통해 추사의 제자가 된 허련은 소치(小痴)라는 호까지 받게 된다. 원말 4대가의 한사람인 황공망(黃公望 1279~1368)의 호가 대치(大痴)인데, 그에 버금가는 사람이 되라는 의미였다.

초의와 추사에게 배운 허련은 훗날 한국 남종화(南宗畵)의 선구자가 되었다.

<동다송>을 저술하다

1836년 겨울, 홍현주가 초의선사에게 편지를 보냈다. 차에 관한 집대성을 할 필요가 있는데, 그 적임자가 스님이니 이번 기회에 책을 내는 것이 어떻겠느냐는 부탁이었다.

겨우내 차에 관한 자료를 취합하고 정리를 한 끝에 마침내 이듬 해 봄, 초의선사는 한국의 다경(茶經)이라고 불리는 <동다송(東茶頌)>을 저술하였다. <동다송>은 동국(東國)에서 생산되는 차를 게송(偈頌)으로 지었다는 뜻이다. 모두 31구송(句頌)으로 되어 있는데, 차의 기원과 차나무의 생김새, 차의 효능과 제다법, 우리나라 차의 우월성 등을 담고 있다. <동다송>은 한국 차의 성전으로 높이 추앙받고 있으며, 차의 전문서로는 유일한 것이라 할 수 있다.

이듬해인 1838년 봄, 생애 처음으로 금강산(金剛山) 유람을 떠난 초의선사는 한양으로 돌아와 홍현주의 시집(詩集)에 발문(跋文)을 지었다. 순조의 부마이자 시문에 능하기로 유명한 홍현주의 시집에 출가한 승려가 발문을 쓴다는 것 자체가 파격이었다.

<동다송> 역시 홍현주의 부탁을 받고 지었다는 점을 보면 두 사람의 친분이 어느 정도였는지 미루어 짐작할 수 있다.

추사와의 슬픈 이별

55세 되던 해인 1840년, 초의선사는 헌종(憲宗)으로부터 대각등계보제존자초의대선사(大覺登階普濟尊者艸衣大禪師)라는 호를 받았다. 불교를 억누르던 유교 사회에서 승려가 임금으로부터 호를 받는다는 것 자체가 놀라운 일이었다.

그런데 동시에 슬픈 소식도 전해졌다. 평생의 벗 추사가 제주도로 유배를 당한 것이다. 유배를 가게 된 추사가 도중에 초의선사에게 들렀다.

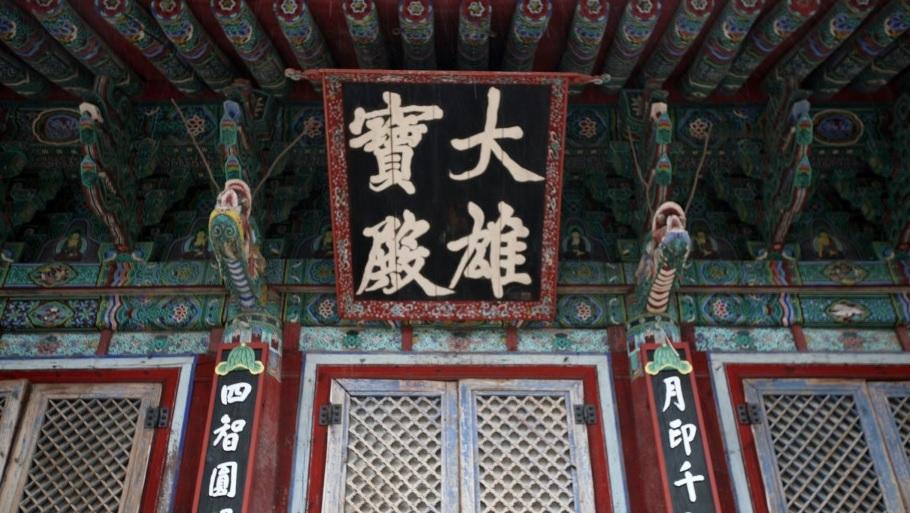

그런데 ‘대웅보전(大雄寶殿)’이라는 현판 글씨를 보더니 버럭 화를 내는 것이 아닌가.

해남 대흥사 대웅보전 현판. 이광사의 글씨다.

“아니, 원교(圓嶠)5)의 글씨가 아닌가. 조선의 글씨를 망치는 저런 작의 글씨를 걸어놓다니...”

3) 원교는 이광사(李匡師 1705~1777)의 호. 진서(眞書), 초서, 전서, 예서에 모두 능했고 원교체(圓嶠體)라는 독특한 서체를 이룩하여 후대에 많은 영향을 끼쳤다.

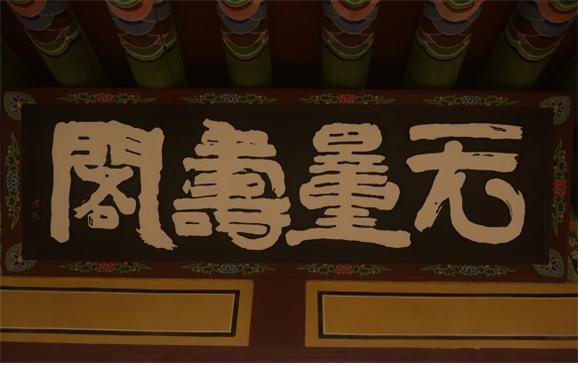

화를 낸 것이 미안했는지 추사는 초의선사에게 무량수각(無量壽閣)이라는 현판 글씨를 써주었다.

해남 대흥사 무량수각 현판. 추사의 글씨다.

추사가 유배지로 떠난 뒤 초의선사는 하루하루가 지옥 같았다. 그러나 해남과 제주 사이를 오고가는 편지가 그나마 두 사람의 텅 빈 가슴을 달래주었다.

그 사이 추사는 소치 편에 일로향실(一爐香室)이라는 다실 현판 등을 써 보냈다. 추사의 글씨를 보는 초의선사는 그때마다 마치 추사를 본 듯 반가워하였다.

그러나 더 이상 견딜 수가 없었다. 아내를 잃고 절망감에 사로잡혀 있는 추사를 더 이상 찾지 않을 수 없었다. 결국 1843년 봄, 초의는 추사가 있는 제주로 향하였다. 3년 만에 만난 두 사람은 어땠을까? 마치 헤어진 연인을 만난 양 두 사람은 시간 가는 줄 몰랐을 것이다.

그렇게 반 년 가까이 우정을 나누던 초의가 돌아가려 하자 추사의 마음은 또 어땠을까? 추사는 그 뒤로도 5년 동안 유배 생활을 하다 1848년에야 풀려났으니 추사의 초의를 향한 절절함은 더 이상 말할 필요가 없다.

추사와 헤어진 다음해 봄, 초의선사는 문득 고향이 그리워졌다. 추사에 대한 그리움이 고향에 대한 향수로 번진 것일까? ‘귀고향(歸故鄕)’이라는 시에서 그는 그 절절함을 드러내 보이고 있다.

고향을 떠난 지 40여 년 만에, 그것도 백발이 성성하여 찾았으니 그 심정이 오죽 하였겠는가. 그런데 이미 고향은 쑥대밭이다. 돌보는 이 없는 부모님 묘에는 이끼만 가득 끼어 있고, 누구라 소식조차 물을 사람이 없다. 그러니 얼마나 상심이 컸겠는가.

1848년, 그렇게도 그리던 추사가 방면되어 초의에게 들렀다. 유배에서 풀린 지도 모르고 있던 초의는 갑자기 나타난 추사를 보고 껑충껑충 뛰며 반가워하였다. 오죽 하였으면 한양으로 올라가는 추사를 떠나보내기 아쉬워 따라 올라갔겠는가.

한양으로 떠나기 전날 밤, 추사가 초의선사에게 물었다.

“예전에 내가 보았던 원교의 글씨들은 어찌 되었나?”

“그야... 자네가 그리 화를 내니 어찌 하겠나. 창고에 넣어두었네.”

“내 생각이 짧았네. 원교 선생의 글씨를 다시 거시게.”

제주에서의 유배 생활은 자신의 세계에 갇혀 지내던 추사의 품을 넓혀주었던 것으로 보인다.

한양에서 추사와 꿈같은 2년을 보내고 있는데 또 다시 어둠의 그림자가 두 사람에게 드리웠다. 세 살 위이지만 서로 친구로 지내던 영의정 권돈인의 일에 연루되어 추사가 또다시 함경도 북청으로 유배되었기 때문이다.

2년 만에 북청에서 돌아온 추사의 몰골은 차마 보기 힘들었다. 추사는 아버지 묘소가 있는 과천에 은거하였다. 초의선사 역시 추사에게 달리 해줄 위로의 말을 찾지 못하여 해남으로 내려왔다.

그러나 불과 몇 년 만에 초의는 하늘이 무너질 것 같은 소식을 접한다. 42년 동안 연인보다 더한 우정을 나누었던 추사가 1856년 10월, 관악산 아래 아버지 묘소에서 숨을 거두었던 것이다.

두 달이 지나서야 소식을 접한 초의는 과천으로 길을 떠나기는커녕 일지암에서 두문불출하더니 급기야 병을 얻어 눕게 되었다.

초의선사가 추사의 영전에 제문을 짓고 한 잔의 술을 올린 것은 그로부터 1년 2개월이나 지난 1858년 2월의 일이다. 완당김공제문(阮堂金公祭文)을 지어 올리고 눈물로 작별을 하였다.

제문의 마지막을 살펴보자.

종전의 모든 일 다 헛된 것이지만

헛됨이 다하면 오히려 오묘해지니

만 떨기 연꽃 불속에서 더욱 붉네

하나를 높이 들어 다시 생각해보니

내가 온 것도 본디 온 것이 아니고

그대 가신 것도 본디 가신 것 아니네

결국 오고감이 없어지고 말았으니

이 무슨 까닭인가요

세상사람 다 알지 못하겠지만

그래도 그대만은 아시겠지요

일지암으로 돌아온 초의는 말년을 쓸쓸하게 지냈다. 틈만 나면 참선을 하였고, 그토록 좋아하던 시 짓기도 그만두었다. 추사가 떠난 초의의 가슴은 텅 비어 있었던 것이다. 가끔 행사에 초대되어도 잠깐 들렀다 올 뿐 줄곧 일지암에 머물렀다.

1866년 어느 날 밤, 초의선사가 시중드는 스님을 불러 부축을 받아 일어나더니 서쪽을 향하여 가부좌를 하고 앉았다.

이 밤중에 갑자기 어찌 참선을 하시는 걸까? 그런데 한참이 지나도 스님이 꼼짝도 하지 않는 것이 아닌가. 초의선사는 그렇게 홀연히 열반에 들었다. 초의선사는 마지막 순간에도 추사와의 우정을 생각하였을까? 아니면 차의 향기를 꿈꾸었을까? 초의선사가 입적한 뒤에도 오래도록 방안에 기이한 향기가 가득하였으며, 안색이 평상시와 같았다고 한다.

허석 / 한국설화연구소 소장

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지