역사 속 인물 소쇄원을 조성한 양산보

중종반정의 공신들인 남곤·심정·홍경주 등 훈구세력은 신진 사림파가 세력을 늘려가자 위기의식을 느끼게 된다. 그리하여 그들은 희빈홍씨(熙嬪洪氏)의 아버지인 홍경주를 중심으로 반격의 기회를 노리게 된다.

중종의 총애를 받고 있는 희빈홍씨를 통해 “나라의 인심이 모두 조광조에게 돌아갔다”고 거짓 보고하게 하면서 “그대로 둘 경우 왕권까지 위태롭게 할 것”이라고 주장하였다.

중종이 반신반의하자 주초위왕(走肖爲王)1)이라는 글자를 나뭇잎에 새겨 왕이 보게 함으로써 왕으로 하여금 믿지 않을 수 없게 하였다.

1) 走肖는 조(趙)의 파자(破字).

1519년 11월, 홍경주 등의 훈구파는 조광조(趙光祖 1482~1519)가 붕당을 만들어 중요한 자리를 독차지하고 임금을 속이고 국정을 어지럽혔으니 죄를 주어야 한다고 건의하였고, 결국 중종은 이를 받아들였다.

이른 바 기묘사화(己卯士禍)다. 이로 인해 많은 사림이 피해를 입었는데, 조광조는 능주(綾州)로 귀양 가서 얼마 되지 않아 사사(賜死)되고 만다.

귀양을 온 조광조에게 찾아온 유일한 벗이 있었으니 바로 양팽손(梁彭孫 1488~1545)이다. 1516년 식년시 문과에 급제한 뒤 사간원 정언, 홍문관 수찬, 교리 등을 지낸 양팽손은 기묘사화가 일어나자 낙향을 하였다. 내려오자마자 조광조를 찾아간 그는 조광조가 죽을 때까지 그의 곁을 지켰다.

그런데 가까운 곳에서 조광조를 그리워하는 사람이 또 있었다. 바로 양산보(梁山甫 1503~1557)다. 양팽손의 사촌형이 양산보의 아버지인 양사원이니 양산보에게 양팽손은 당숙이 된다. 어려서부터 양산보의 총명함을 눈여겨보아온 양팽손이 조광조에게 양산보를 추천하였다.

양사원과 신평 송씨(新平宋氏) 사이에 태어난 양산보는 어려서부터 효자로 소문이 자자하였다. 아침저녁으로 문안 인사를 드리고 이부자리를 펴드리는 것은 물론, 맛있는 음식이 있으면 맨 먼저 부모님께 올렸다.

훗날 아버지가 돌아가시자 산소 곁에 여막을 짓고 3년상을 지냈다. 하루는 나무꾼의 실화로 불길이 아버지 묘소 가까이 이르자 하늘을 보고 소리 지르며 달려가 불을 끄는데, 갑자기 하늘에서 비가 내렸다. 그래서 사람들은 양산보의 효성에 하늘이 감동하였다고 말하였다.

과부가 된 고모가 친정에 기거하면서 어린 양산보를 돌아주었는데, 그 고모가 돌아가실 때에도 1년상을 치르는 등 그 은혜에 보답하였다.

효심이 남달랐던 양산보가 효부(孝賦)를 지었는데, 외종형(外從兄)2)인 송순(宋純 1493~1582)이 그 글을 보고 “이 이치를 깊이 알고 몸소 행하는 사람이 아니면 할 수 없다.” 하였다.

2) 외삼촌의 아들로 나이가 많은 형을 일컫는 말.

양산보는 열여섯 때인 1518년 한양으로 올라가 조광조의 제자가 된다. 조광조 역시 양산보의 그릇을 눈여겨보았다. 조광조가 <소학(小學)>을 가르치면서 “진실로 학문에 뜻을 둔다면 이것을 따라 시작하는 것이 마땅하다.” 하였는데, 양산보는 스승의 말을 단 하나도 놓치지 않으려는 듯 그 이치를 깨닫고 따라 행하는 것을 게을리 하지 않았다. 그러니 스승 조광조가 연일 칭찬을 하였다.

조광조 문하에서 배울 때 청송(聽松) 성수침(成守琛 1493~1564)3), 성수종(成守琮 1495~1533)4) 형제도 함께 배웠는데, 나이가 열 살 가까이 많은 두 사람이 양산보를 가리켜 ‘참으로 두려운 친구’라 하였다 한다.

양산보는 이듬해인 1519년 17세의 나이로 현량과(賢良科)5)에 급제하였으나 훈구파의 반발로 갑자기 숫자를 줄이는 바람에 낙방하고 말았다. 이를 안타깝게 여긴 중종이 그를 친히 불러 위로의 말과 함께 지필묵을 하사하셨다.

3) 조광조의 제자로, 1519년 현량과에 천거되었다.

그러나 기묘사화가 일어나자 벼슬을 포기하고 낙향하였으며,

두 번의 유일(遺逸)에도 벼슬길에 나아가지 아니하였다.

우계(牛溪) 성혼(成渾 1535~1598)의 아버지다.

4) 1519년(중종 14년) 별시문과에 급제하였다.

문장이 뛰어나고 학문이 깊어 장래가 촉망되었으나

그 해 기묘사화가 일어나 조광조가 물러나자,

그의 제자라 하여 대간의 탄핵을 받아 과방(科榜)에서 삭제되었다.

5) 조선 중종 때 학문과 덕행이 뛰어난 인재를 천거하게 하여 대책만으로 시험한 제도.

그해 겨울, 기묘사화가 일어나기 직전, 조광조는 양산보를 비롯한 제자들을 불러모았다. 그리고 닥쳐올 위기에 대해 이야기하면서 2보 전진을 위한 1보 후퇴 차원에서 다들 고향으로 내려가 은거하라 하였다.

양산보는 자신이 낙방하게 된 분통함도 채 풀리지 않았는데 스승마저 유배되니 더 이상 기대할 것이 없었다. 그래서 고향으로 내려와 스승의 말 대로 은거하였다. 가까운 화순에 계시는 스승을 찾아뵈려 하였는데 조광조는 양팽손을 제외한 그 누구도 만나주지 않았다. 자신 때문에 애꿎은 제자들이 해를 입을까 꺼렸던 것이다.

승승장구할 줄 알았던 아들이 내려온 뒤 다시 마음을 잡고 공부에 전념할 줄 알았는데 스승을 찾아갔다가 문전박대를 당하고 돌아온 뒤부터 도무지 마음을 잡지 못하는 것을 본 아버지 양사원은 답답하기 이를 데 없었다. 그래서 우선 아들을 안정시켜야겠다는 생각에 장가를 보내기로 하였다.

부모님의 성화에 못이긴 양산보는 스승이 돌아가신 다음해인 1520년 장가를 가게 된다. 광산 김씨인 정랑 김후(金珝)의 딸이었는데, 4남 2녀를 두었다. 1521년 태어난 큰아들 양자홍(梁子洪)은 아들 둘을 남기고 요절하였으며, 둘째 양자징(梁子澂1523~1593)은 현감을 지냈다. 셋째 양자정(梁子渟)은 교도(敎導)를 지냈으며, 첫째 딸은 노수란(盧秀蘭)에게 출가하였다. 둘째 부인에게서 난 넷째 아들 양자호(梁子湖 1556~1622)는 참봉을 지냈으며, 둘째 딸은 우후(虞侯)를 지낸 정붕(丁鵬)에게 출가하였다.

비록 부모님의 성화에 못 이겨 장가를 가긴 하였지만 양산보는 아직도 마음이 안정되지 못하였다. 그래서 소쇄원(瀟灑園)을 건립하기로 마음먹었다. 소쇄원의 ‘소쇄’는 본래 공치규(孔稚圭 447~501)6)가 쓴 <북산이문(北山移文)>7)에 나오는 말로서, 깨끗하고 맑다는 뜻이다. 양산보는 이러한 명칭을 붙인 정원의 주인이라는 뜻에서 자신의 호를 소쇄옹(瀟灑翁)이라 하였다.

6) 제(齊)나라 사람. 자는 덕장(德璋)이다. 그가 지은 〈북산이문(北山移文)〉은 지식인의 이중적인 위선을 풍자한 것으로 유명하다.

7) 원문에는 소쇄출진(蕭洒出塵)이라 나와 있는데, 이는 소쇄(瀟灑), 즉 맑고 깨끗하게 세속을 벗어난 것을 말한다.

소쇄원의 건립 연대는 분명치 않지만 아들 양자홍이 태어난 1521년부터 부인이 사망한 1527년 전에 시작된 것으로 추정할 수 있다.

소쇄원을 만드는 일은 양산보 대에서 시작하여 아들 양자징에 이르기까지 이어졌으며, 정유재란 때 왜군의 침탈로 소실되자 손자인 양천운(梁千運 1568~1637)이 중건하기에 이른다. 3대에 걸쳐 소쇄원이 건립된 것이다.

벼슬도 못하고 낙향한 20대 초반의 양산보가 어떻게 그 웅장한 소쇄원을 조성할 수 있었을까? 그 답은 바로 처가와 외가에서 찾을 수 있다. 처갓집이 재력이 있었던 데다가 외종형인 송순의 도움도 컸을 것으로 짐작된다.

1523년 송순이 부친상을 당한다. 송순의 아버지 송태(宋泰)는 양산보에게 외삼촌이 된다. 그 이듬해 송순은 면앙정 터를 매입하게 된다. 송순이 면앙정을 짓게 된 것이 1533년의 일인데, 터를 미리 매입하게 된 데는 아마도 양산보의 조언이 컸을 것으로 보인다. 그렇다면 양산보는 아들이 태어난 1521년경부터 이미 소쇄원 조성을 시작하였을 것으로 보인다.

1525년 세자시강원 설서, 1526년 홍문관 수찬을 지낸 송순은 1527년 파직 당하여 잠시 귀향하였다. 그러다 그해 다시 사간원 정언으로 발령을 받았으며, 1528년 홍문관 교리 등을 지냈다. 1533년 김안로가 권력을 잡자 낙향하여 면앙정을 짓고 그곳에서 후학을 지도하였는데, 1539년 도승지, 1541년 대사헌으로 다시 승승장구하였다. 이듬해인 1542년 좌천되어 전라도관찰사로 내려오는데, 이 때 양산보와 아들 양자징이 송순의 도움을 받아 소쇄원을 지금의 모습으로 증축하지 않았을까 생각된다.

소쇄원이 정유재란 때 파괴될 당시 양자징의 첫째 사위인 오급(吳岌) 부부, 둘째 사위 안영(安瑛)이 왜군에게 살해당한다. 또한 장남 양천경(梁千頃 1560~1597) 부인과 차남 양몽린(梁夢麟), 3남 양몽기(梁夢夔), 딸 등이 일본으로 끌려가게 된다. 그때 양천경의 가족을 끌고 간 일본 장수가 바로 와키자카 야스하루[脇坂安治 1554~1626]다.

다행히 이들은 조정의 노력으로 피랍된 지 20년 만인 1617년(광해군 9년) 조선으로 돌아올 수 있었다고 한다.

소쇄원

양산보가 건립한 소쇄원은 낙향한 선비들의 회합 장소가 되었다. 당시 소새원을 드나들었던 인물들의 면면만 보아도 그러하다. 예컨대 하서(河西) 김인후(金仁厚 1510~1560), 석천(石川) 임억령(林億齡 1496~1568), 규암(圭庵) 송인수(宋麟守 1499~1547), 미암(眉巖) 유희춘(柳希春 1513~1577), 청련(靑蓮) 이후백(李後白 1520~1578) 등이 그들이다.

양산보는 자신이 먼저 쾌척함으로써 지인들도 추렴하게 하여 가난 때문에 혼인이나 장례를 제대로 치르지 못하는 자들을 구휼하기도 하였다.

양산보가 소쇄원에서 시국을 걱정하고 학문을 논하던 중 1527년 부인이 사망한다. 시집온 지 7년 밖에 되지 않았는데... 그 동안 소쇄원을 조성한답시고 눈길 한 번 제대로 주지 못한 아내에게 양산보는 너무도 미안하였다. 그런데 정작 더욱 마음을 상한 것은 둘째 양자징이이었나 보다.

어머니가 돌아가시자 양자징은 상심하여 병이 들고 말았다. 양산보가 의원에게 일러 약을 조제하여 달여 주자 양자징이 말했다.

“어머니께서 돌아가신 마당에 불효한 아들이 제 한 몸 보전하겠다고 약을 먹다니요.”

그리고는 멀리 도망치는 것이 아닌가. 다섯 살 밖에 안 된 양자징은 아버지를 닮아 효심이 하늘에 닿았다. 그를 눈여겨보았던 김인후가 양자징을 제자로 삼았고, 급기야 자신의 사위로 받아들인다. 그러한 인연으로 양자징은 훗날 김인후를 모신 장성 필암서원에 배향되게 된다.

소쇄원을 가장 자주 찾은 이가 바로 김인후다. 양산보보다 일곱 살 아래인 김인후는 양산보를 깍듯하게 형으로 모셨다. 그러나 자신보다 학문적 성취가 높은 김인후를 양산보 역시 존대하였다. 두 사람이 토론을 하다 보면 때로는 밥 먹는 것도, 잠자는 것도 잊을 지경이었다 한다.

1541년(중종 36년) 유일(遺逸)8)을 추천하라는 전교가 내리자 당시 현령이었던 이수(李洙)가 평소 존경하는 양산보를 추천하려 하였다. 그러나 양산보가 극력 사양하여 추천하지 못하였다. 그러다가 1552년(명종 7년)에 다시 추천자 명단에 올랐으나 역시 끝내 사양하였다.

8) 초야에 은거하는 선비를 찾아 천거하는 인재 등용책.

1557년, 그의 나이 55세 때 양산보가 병석에 누웠다. 목숨을 다하기 전 양산보가 자식들에게 마지막 말을 남겼다.

“죽고 사는 것은 떳떳한 이치이다. 다만 한 가지, 늙으신 어머니를 끝까지 봉양하지 못하는 것이 한스럽구나.”

존재(存齋) 기대승(奇大升 1527~1572)9)은 “소쇄옹(瀟洒翁)은 겉으로는 온화하지만 안으로는 엄격하여 바라보면 절로 무릎을 꿇지 않을 수 없다.” 하였으며, 의병장으로 유명한 고경명(高敬命 1533~1592)은 “공의 사람 됨됨이는 위대하고 성품 또한 효성스럽고 우애하여, 보는 사람이 모두 바른 선비라고 칭송한다.” 하였다. 뿐만 아니라 송강(松江) 정철(鄭澈 1536~1593)은 “소쇄옹과 서로 마주 대하면 사람으로 하여금 마음속을 후련하게 하여 무엇을 잃어버린 듯하게 한다.” 하였다.

9) 나주 출신으로, 이황과의 서신 교환을 통하여 조선유학사에 지대한 영향을 미친 사단칠정(四端七情) 논쟁을 벌인 것으로 유명하다.

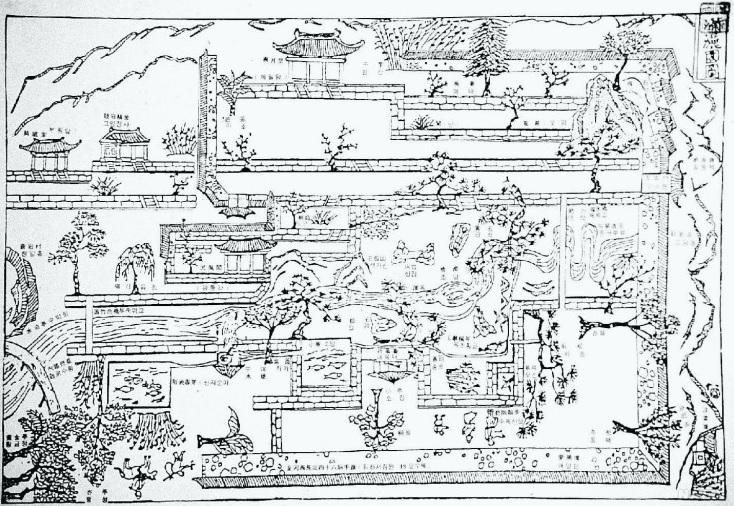

1755년 제작된 목판 <소쇄원도(瀟灑園圖)>에는 김인후의 5언 절구 ‘소쇄원 48제영(瀟灑園 四十八題詠)’과, 우암(尤菴) 송시열(宋時烈 1607∼1689)의 글씨임을 알려주는 글이 새겨져 있다.

소쇄원도

소쇄원은 보길도의 부용동원림과 더불어 자연과 인공을 조화시킨 조선시대의 대표적인 별서(別墅)10) 정원이다.

10) 농장이나 들이 있는 부근에 한적하게 따로 지은 집.

허석 / 한국설화연구소 소장

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지