넘겨 보는 설화 모래가 우는 백사장 명사십리

정약전

정약전(丁若銓 1758~1815) 하면 정약용(丁若鏞 1762~1836)의 형이라는 것과 함께 <자산어보(玆山魚譜)>가 떠오를 것이다. 1801년(순조 1년) 신유사옥이 일어나 많은 천주교 신도들이 박해를 입을 때 정약전은 아우 정약용과 함께 화를 입어 정약용은 장기를 거쳐 강진으로, 그는 신지도(薪智島)를 거쳐 흑산도로 유배되었다.

흑산도에 있을 때 정약전은 흑산도 근해의 수산 생물을 실제로 채집하여 분류한 뒤, 각각의 명칭과 분포, 형태와 습성 및 이용에 관한 것 등을 자세히 기록하였다. <자산어보>는 우리나라 최초의 수산학 서적이라 할 수 있다.

하지만 정약전은 끝내 유배에서 풀려나지 못한 채 16년 만에 죽고 만다.

그런데 주목할 것은 정약전이 흑산도로 유배되기 전에 신지도에 머물렀다는 점이다. 신지도는 바로 신지 해수욕장이 있는 곳이다.

신지 해수욕장은 모래가 우는 멋진 백사장이 십리에 걸쳐 그림처럼 펼쳐져 있다 해서 ‘명사십리(鳴沙十里)’라 부른다. 모래가 운다는 이야기이다. 어떤 사람들은 파도에 밀려 왔다가 다시 쓸려 내려가며 내는 소리를 모래가 우는 것이라 말한다고도 하고, 또 어떤 이들은 사람이 모래를 밟을 때 나는 소리라고도 이야기한다.

천주교도라는 이유 하나만으로 억울하게 귀양살이를 하게 된 정약전의 설움이 백사장의 모래 울음소리로 승화된 것은 아닐까?

하지만 신지도에 전해 오는 이야기는 그보다 45년 뒤인 1860년 신지도로 귀양을 오게 된 이세보(李世輔 1832~1895)의 사연을 담고 있다.

이세보

인조의 친동생인 능원대군(綾原大君 1598~1656)의 7대손인 이세보는 철종(哲宗 1831~1863)의 종제(從弟)1)였다.

1853년(철종 4년)에 현록대부(顯祿大夫)2)가 되어 철종의 수라상을 감선(監膳)3)하는 직책을 맡았으며, 1857년(철종 8년)에는 동지사(冬至使)4)가 되어 청나라에 다녀왔다.

그런데 1860년(철종 11년) 판중추부사(判中樞府事)5) 김좌근(金左根 1797~1869), 영돈녕부사(領敦寧府事)6) 김문근(金汶根 1801~1863) 등 안동김씨(安東金氏)의 세도를 비난하다가 신지도에 유배되었다.

1) 사촌동생.

2) 조선시대 종친계(宗親階) 정1품 상계의 위호(位號).

3) 수라상에 오를 음식과 기구 따위를 미리 조사하는 일.

4) 조선시대 때 해마다 동짓달에 중국으로 보내던 사신.

5) 조선시대 중추부의 판사. 종1품 관직.

6) 조선시대 왕과 왕비의 친인척을 관리하던 돈녕부의 영사. 정1품 관직.

신지도 대평리에서 귀양살이를 시작하게 된 이세보는 하루하루가 지옥이었다. 그도 그럴 것이 왕의 종제였기에 비록 정1품이기는 하였지만 아직 서른도 채 되지 않은 혈기왕성한 나이였기에 한양에서 천 리나 떨어진, 더구나 자그마한 섬에서 산다는 것 자체가 고역이었기 때문이다.

이세보는 밤마다 백사장에 주저앉아 술을 마시며 손가락으로 망향의 시를 써 내려가며 큰 소리로 울었다고 한다.

1863년 고종이 즉위하던 해 풀려나기까지 이세보는 3년 동안 거의 매일 밤 신지도 백사장에 시를 썼다. 이세보가 밤마다 얼마나 울었으면 그가 떠난 뒤에도 밤마다 울음소리가 10리 밖까지 들렸다고 한다.

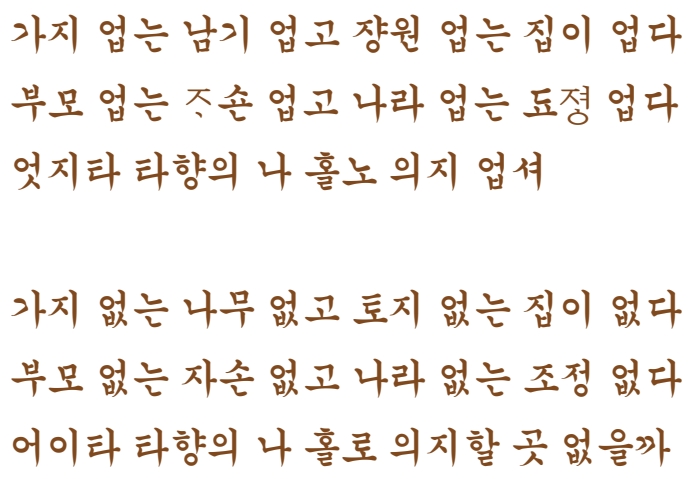

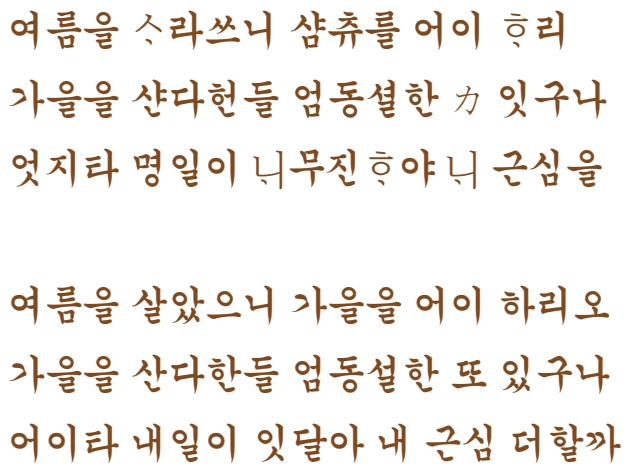

신도일록(薪島日錄)7)에 수록된 81번째 시조를 살펴보자.

7) 이세보가 지은 유배일기인데, 책의 말미에 95수의 시조를 수록하였다.

아마도 이세보가 명사십리 백사장에 손가락으로 썼을 것으로 보이는 망향시다.

역시 신도일록에 수록된 83번째 시조를 살펴보자.

이 시조는 하루하루 덧없이 흘러가는 세월의 고통을 노래한 것인데, 역시 이세보의 통곡소리가 명사십리 백사장에 울려퍼지는 느낌이다.

완도 명사십리 해수욕장

지금도 명사십리 동쪽 끝자락 마을은 ‘울모래’ 또는 ‘울몰’이라는 지명을 쓰고 있는데, 그곳이 바로 이세보가 귀양살이를 했던 마을이다.

그러나 멀리서 들려오는 모래 우는 소리가 한스러운 자신의 심정을 대신한 것 같아 이세보가 읊기를 “모래 우는 소리가 십리를 들리는구나”라고 한 데서 명사십리(鳴沙十里)라는 지명이 생겼다는 이야기도 있다.

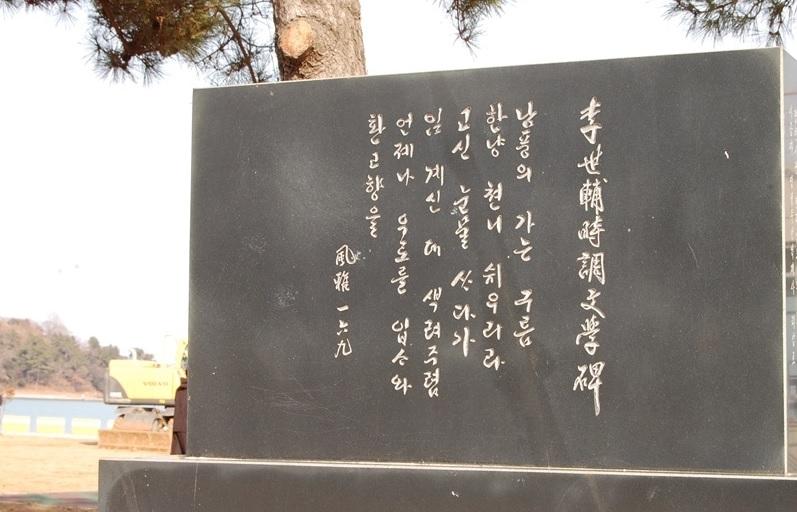

이세보 시조비

귀양에서 풀려난 이세보는 이후 1894년까지 30년 넘게 벼슬을 하면서 다섯 차례의 공조판서(工曹判書)8), 여섯 차례의 판의금부사(判義禁府事)9), 두 차례의 한성판윤(漢城府判尹)10)을 지냈다.

8) 조선시대 6조의 하나인 공조의 수장으로서, 정2품 관직.

9) 조선시대 의금부의 판사. 종1품 관직.

10) 조선시대 한성부를 다스리던 정2품 관직. 지금의 서울시장.

이세보는 1895년(고종 32년) 명성황후 시해사건을 듣고 통곡하다가 병을 얻어 죽었다.

최근 이세보의 개인 시조집 〈풍아(風雅)〉, 〈시가(詩歌)〉 등이 발견되어 그가 남긴 작품이 458수임이 밝혀졌는데, 이는 조선시대 시조작가 가운데 가장 많은 작품이다.

현재 완도군 완도읍 장좌리 해변에 자리한 수석공원 내에 이세보의 시조비가 세워져 있으며, 그가 한글로 쓴 유배 일기인 <신도일록(薪島日錄)>에는 신지도에서의 유배 생활을 노래한 시조 77수가 실려 있다.

허석 / 한국설화연구소 소장

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지