역사 속 인물 <목민심서>를 쓴 다산 정약용

다산 정약용 영정

정약용 선생이 강진으로 유배를 온다는 소문이 돌자, 강진 고을 사람들 사이에는 정약용이라는 이름보다는 <촌병혹치(村病或治)>를 쓴 인물로 더 유명했다.

1801년(순조 원년) 포항 근처 장기(長鬐)로 귀양을 간 다산은 귀양 생활 몇 달 만에 심신이 피폐해졌다. 그래서 아들이 의학 서적 수십 권과 함께 약초까지 한 상자를 보냈다. 그리하여 의학서적을 보고 스스로 약을 조제해 달여 먹은 결과 건강을 회복할 수 있었다.

그러자 머물고 있던 숙소의 주인 아들이 부탁을 하였다.

“장기의 풍속은 병이 들면 무당을 시켜 푸닥거리만 하고, 그래도 효험이 없으면 뱀을 먹고, 뱀을 먹어도 효험이 없으면 체념하고 죽어갈 뿐입니다. 공이 보신 의서로 궁벽한 이 고장에 은혜를 베풀지 않습니까?”

그리하여 그가 며칠 만에 쓴 책이 바로 <촌병혹치>다. 다산은 자신이 '촌병혹치'라는 이름을 붙인 데 대해 다음과 같이 말하고 있다.

“‘촌(村)’이란 비속(鄙俗)하다는 표현이고, ‘혹(或)’이라 한 것은 참고한 서적이 너무 적어 의심스럽게 여긴 것이다. (중략) 훗날 내가 다행히 귀양에서 풀려 돌아가게 되면 널리 참고하여, 그때는 ‘혹’이라는 이름을 고칠 수 있을 것이다.”

그렇다면 다산은 어떻게 하여 <촌병혹치>라는 의학서적을 며칠 만에 저술할 수 있었을까?

그는 촌에서 흔히 얻게 되는 질병을 먼저 정리하였다. 그리고 가지고 있던 의학서적을 참고하여 처방을 가려 뽑았다. 그런 뒤 촌에서 쉽게 구할 수 있는 약재로만 된 처방을 다시 골랐다. 비싸거나 구하기 힘든 약재로 된 처방은 배제하였던 것이다. 그러니 지금으로 따지면 ‘휴대용 응급처치 비법’인 셈이다.

이러한 내용은 그가 쓴 <여유당전서(與猶堂全書)> 시문집에 수록되어 있는 <촌병혹치> 서문에 나와 있다.

다산은 1762년 한강변 마현마을1)에서 진주목사를 지낸 아버지 정재원(丁載遠 1730~1792)과 공재(恭齋) 윤두서(尹斗緖 1668∼1715)의 손녀인 어머니 해남윤씨 사이에 넷째 아들로 태어났다. 정약용의 세 형은 정약현(丁若鉉 1751~1821), 정약전(丁若銓, 1758년~1816년), 정약종(丁若鍾 1760~1801)이다.

1) 지금의 경기도 남양주시 조안면 능내리.

정약용이 태어나기 한 달 전 사도세자가 뒤주에 갇혀 죽는 일이 발생하였다. 그러자 정약용의 아버지는 벼슬을 포기하고 고향으로 내려왔다. 그래서 정약용의 이름을 귀농(歸農)이라 지었다.

정약용은 네 살 때부터 아버지로부터 천자문을 배우게 되고, 일곱 살 때부터는 시를 짓기 시작하였다고 한다. 그래서 그가 열 살 때 아버지가 그 동안 정약용이 쓴 시를 모아 시집을 만들어주었는데 그 시집이 바로 <삼미자집(三眉子集)>이다. 정약용이 어렸을 때 천연두를 앓아서 눈썹 밑에 흉터가 세 개가 있는데, 그래서 그런 이름을 붙였다.

책 읽기를 좋아했던 정약용

한 소년이 황소 등에 책을 가득 싣고 걸어가고 있었다. 한 선비가 길을 가다 그 모습을 보게 되었다. 바로 판중추부사(判中樞府事)2)를 지냈으며 조선 실학 4대가의 한 사람인 이서구(李書九 1754~1825)였다.

10여 일이 지난 뒤, 일을 마치고 고향으로 돌아가는 길에 이서구는 다시 그 소년을 보게 된다. 그런데 이번에도 황소 등에 책을 잔뜩 실은 채 걸어오고 있는 것이 아닌가.

“지난번에도 책을 싣고 가더니, 오늘도 이렇게 많은 책을 싣고 가는 걸 보니 너는 책은 읽지 않고 싣고만 다니는 게냐?”

그러자 소년이 대답하였다.

“집에 있는 책을 다 읽어서 외갓집에서 책을 빌려다 보는 것입니다.”

반신반의하던 이서구가 황소 등에 실려 있는 책을 보고는 깜짝 놀랐다. 어린 아이가 볼 수 있는 책이 아니었기 때문이다. 통감강목(通鑑綱目)3)이나 제자백가(諸子百家)4)의 책들이었던 것이다.

1) 지금의 경기도 남양주시 조안면 능내리.

2) 중추부의 판사. 중추부의 으뜸 벼슬로 종1품 관직.

3) 성리학을 창시한 주희와 그 제자들이 사마광의 <자치통감> 등을 삼강오륜(三綱五倫)을 바탕으로 간략화하여 편찬한 책으로 59권으로 되어 있다.

4) 중국 춘추시대 말기부터 전국시대에 걸친 여러 학자 및 여러 학파를 통틀어 이르는 말.

.

이서구는 여전히 믿을 수가 없어서 그 가운데 한 권을 골라 물어보았다. 그랬더니 소년이 기다렸다는 듯이 거침없이 대답을 하는 것이 아닌가.

“크게 될 아이로구나.”

이서구는 소년의 머리를 쓰다듬으며 칭찬을 아끼지 않았다. 그 소년이 바로 정약용이었다.

어린 시절 정약용은 아버지를 부임지였던 전라도 화순, 경상도 예천 및 진주 등지로 따라다니며 주로 아버지께 공부를 배우며 과거시험을 준비하였다.

다산은 15세 때인 1776년 풍산홍씨와 결혼하였다. 홍씨 부인과 다산 사이에는 6남 3녀의 9남매가 있었으나 대부분이 요절하고 2남 1녀만이 살아남았다.

1777년 다산은 자신의 평생의 스승 성호 이익(李瀷 1681~1763)을 만난다. 자신이 두 살 때 세상을 떠난 성호 선생이 어찌 평생의 스승이 되었던 것일까? 그것은 다산이 성호 선생의 서적을 접한 뒤 그의 세계관에 푹 빠졌기 때문이다.

정약용의 또 다른 스승은 정조(正祖 1752~1800)다. 개혁적인 군주이자 뛰어난 학자였던 정조는 다산을 보호해 준 방패막이었을 뿐 아니라 동시에 경전에 관해 서로 토론하고 잘못된 점을 비판하였던 학문적 스승이자 친구였다.

정약용은 1789년(정조 13년) 식년시 문과에 급제하여 희릉직장(禧陵直長)5)을 시작으로 벼슬길에 오른다. 사헌부 지평, 사간원 정언 등을 맡은 정약용을 정조가 신임하여 늘 곁에 두고 자문을 구하였다.

다산은 정조가 해마다 봄이 되면 화성의 현륭원(顯隆園)6) 능행(陵幸)을 위해 한강을 건너야 했는데, 그때 필요한 배다리를 만들어냈다.

5) 조선 중종(中宗)의 제1계비 장경왕후(章敬王后) 윤씨(尹氏)의 묘소인 희릉을 관리하던 종7품 관직.

6) 사도세자의 묘.

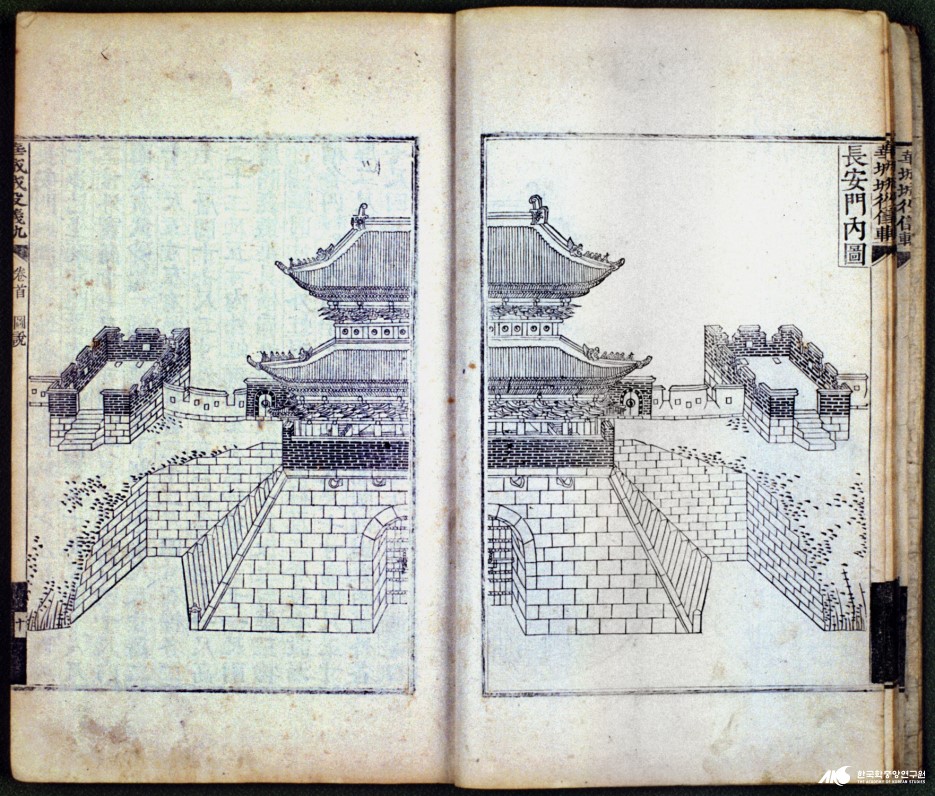

1792년 겨울, 부친상으로 3년상을 치르고 있던 다산은 정조로부터 화성(수원성) 축조를 위한 설계를 지시 받게 된다. 그리하여 돌과 벽돌을 혼용한 방법, 거중기(擧重機) 등의 기계를 활용하고 용재(用材)를 규격화한 점 등 다산의 과학기술적 성과가 유감없이 드러났다.

화성성역의궤_성화도설_장안문내도

<출처:한국학중앙연구원>

거중기

그러나 자신의 정치적 동지였던 정조가 서거하고 순조가 즉위하면서 다산은 위기를 맞는다. 소론과 남인 사이의 당쟁이 신유사옥이라는 천주교 탄압사건으로 비화하면서 천주교도로 지목받아 유배형을 받게 된 것이다.

다산이 포항 장기로 유배를 간 사이 셋째형 정약종은 옥사하고 둘째형 정약전은 신지도로 유배를 갔다. 그곳에서 <촌병혹치> 등을 저술한 정약용은 9개월이 지난 뒤 황사영 백서사건이 발생하자 다시 서울로 불려와 조사를 받게 된다. 그리하여 정약전은 흑산도로, 정약용은 강진으로 옮겨지게 되었다.

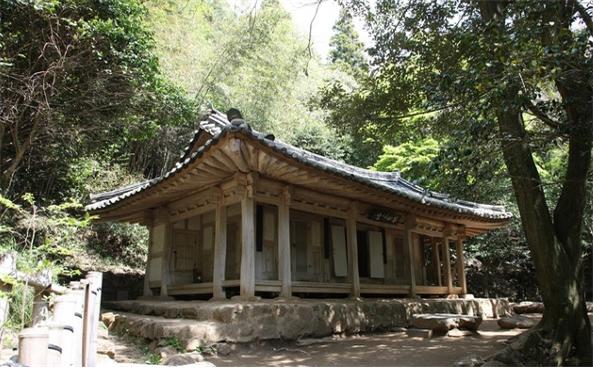

다산초당

추사가 쓴 현판

다산초당과 정약용

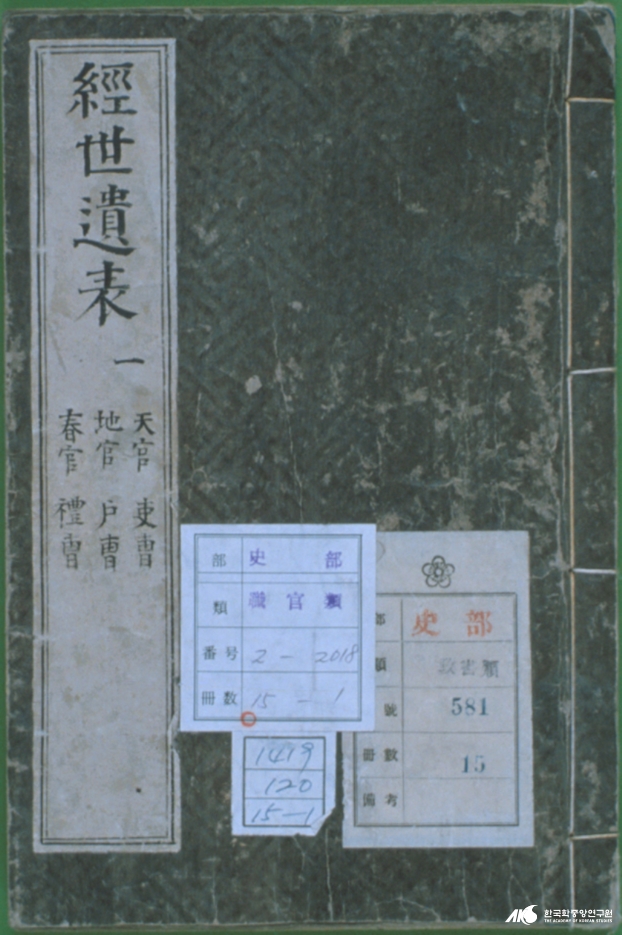

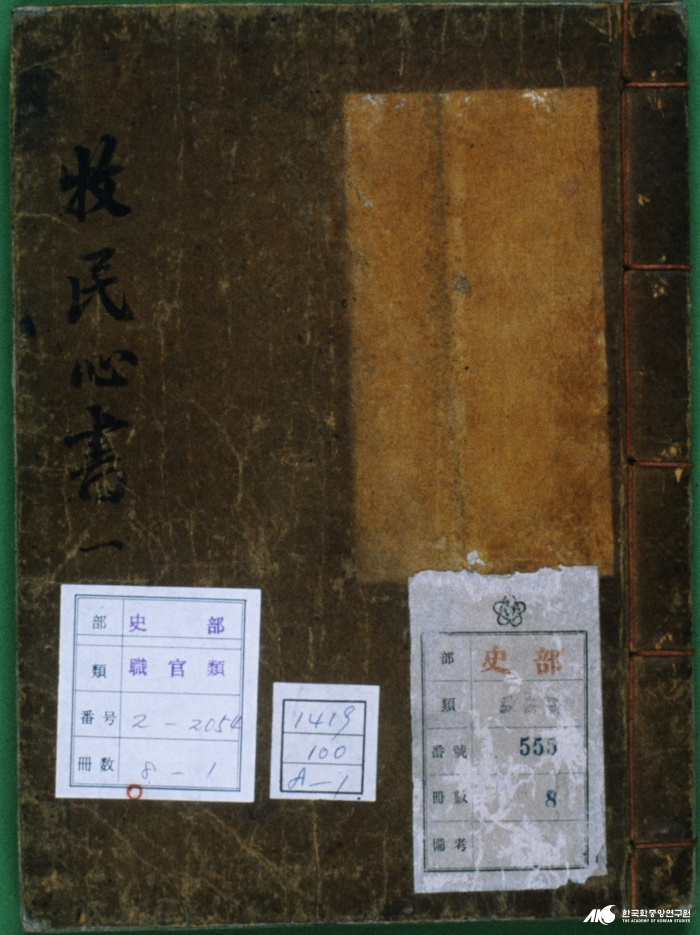

강진으로 유배를 온 정약용이 17년 가운데 11년을 머문 곳이 바로 다산초당(茶山草堂)이다. 강진에서의 유배 초기 다산은 6경 4서에 관한 경학연구서 232권의 저술을 마쳤고, 유배 생활 후반기를 보낸 다산초당에서 <경세유표(經世遺表)>7), <목민심서(牧民心書)>8) 등의 저술을 마쳤다.

7) 정약용이 행정기구 개편을 비롯하여 관제·토지제도·부세제도 등의 개혁 원리를 제시한 책.

<출처:한국학중앙연구원>

8) 정약용이 목민관, 즉 수령이 지켜야 할 지침을 밝히면서 관리들의 폭정을 비판한 책.

<출처:한국학중앙연구원>

다산(茶山)이라는 호는 강진 귤동마을 뒷산의 이름으로, 정약용은 이곳에 머물며 다산을 자신의 호로 써 왔다. 백련사가 있는 만덕산에서 강진만으로 내려오는 길에 자리 잡고 있는 귤동마을은 다산초당 입구에 있다. 당초 다산초당은 정약용의 외가 쪽 인척인 윤규로(尹奎魯)의 초가였는데 그들의 후원으로 1808년 옮기게 된 것이다.

다산초당(茶山艸堂) 현판은 추사(秋史) 김정희(金正喜 1786~1856)의 글씨로 유명하며, 다산초당에는 이밖에도 정약용이 직접 병풍바위에 ‘丁石(정석)’이라는 글자를 새긴 정석바위, 직접 수맥을 찾아 내 차를 끓였던 약천(藥泉), 차를 끓였던 반석인 다조(茶竈), 연못 가운데 조그만 산처럼 쌓아놓은 연지석가산(蓮池石假山) 등 다산4경이 있다. 또한 흑산도로 귀양 간 둘째형 정약전을 그리며 고향이 그리울 때 심회를 달래던 곳에 세워진 천일각(天一閣)이라는 정자가 있다.

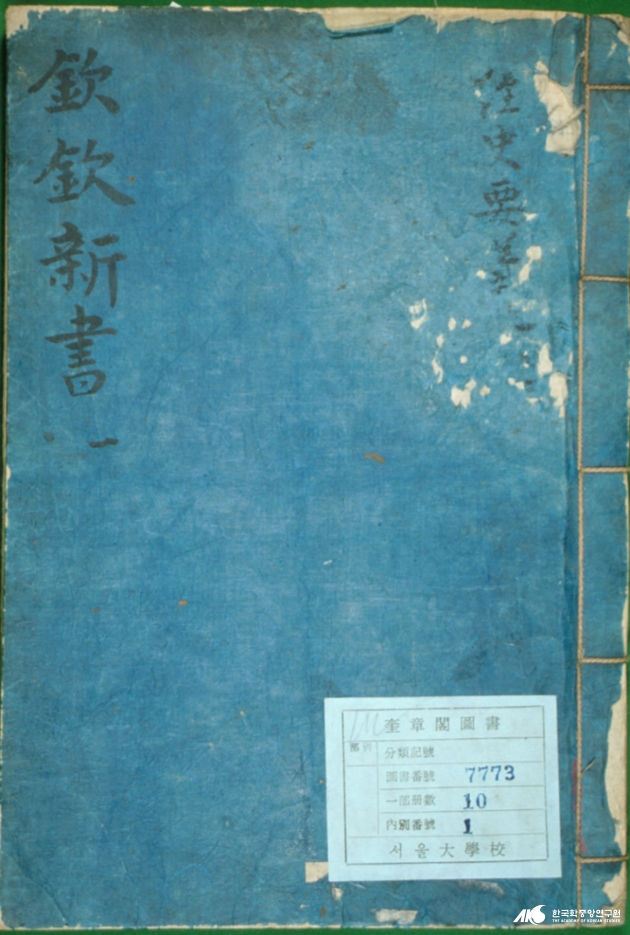

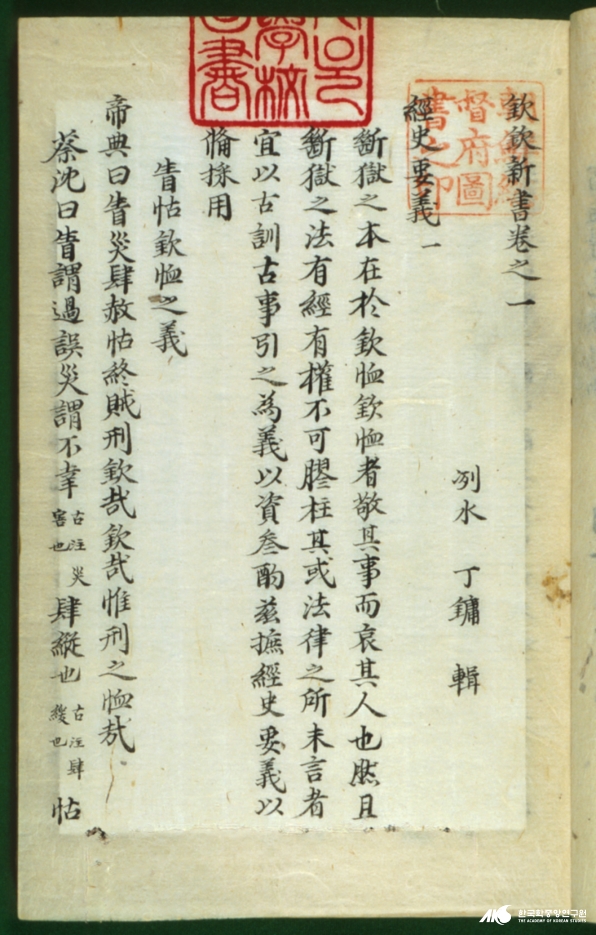

1818년, 그의 나이 57세 되던 해 가을 유배에서 풀려나 고향으로 돌아온 정약용은 그 동안 썼던 책을 수정하고 보완하였다. 미완성이었던 <목민심서>를 가장 먼저 완성하였으며 <흠흠신서(欽欽新書)>9)를 저술하여 경세론의 삼부작을 완성하였다.

흠흠신서 표지

9) 정약용이 조선시대의 형법에 관하여 형벌규정의 기본 원리와 지도이념을 다룬 책.

<출처 : 한국학중앙연구원>

유형원(柳馨遠 1622~1673)에서 이익으로 이어지는 학통을 계승하며 실학을 집대성한 것으로 평가받고 있는 다산 정약용의 대부분의 저술이 사실상 강진에서의 유배 생활 때 구상되었거나 완성되었던 것이다. 허석 / 한국설화연구소 소장

약천

정석

다조

연자석가산

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지