역사 속 인물 구암 이정과 승평4은

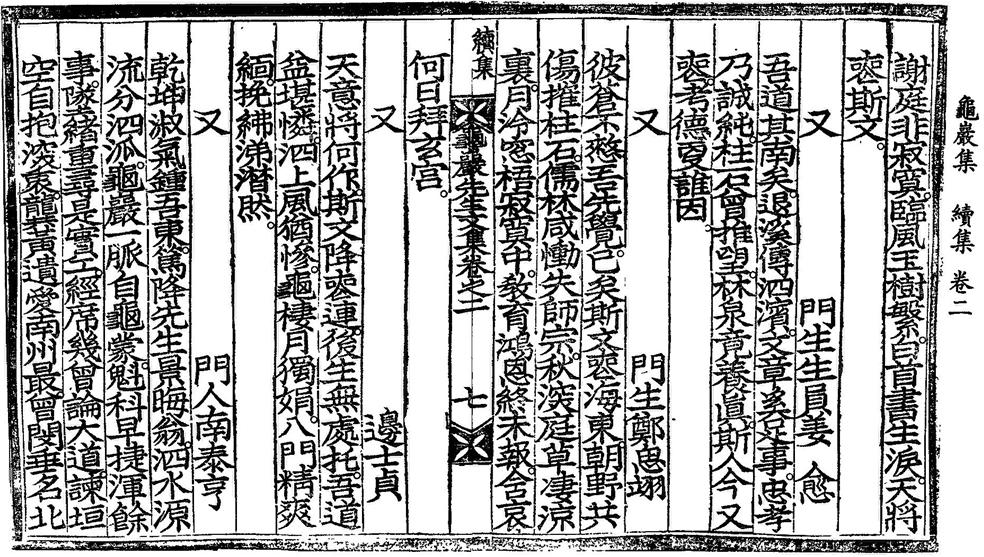

정사익이 스승 이정 선생에게 바친 애도시가 구암집에 수록되어 있다.

구암 이정과 승평4은

구암(龜巖) 이정(李楨) 1512~1571)이 승평부사로 부임한 때가 1563년 12월이다. 그의 나이 52세. 전에 없이 추운 겨울이었다.

“소강남이라더니 겨울은 어쩔 수 없는 겨울이구나.”

이정은 시종에게 그리 말하면서 남문을 향하였다. 멀리 남문 연자루가 보이는데 마침 그 앞 개울에서 더벅머리 총각 몇 명이 천렵을 하고 있다.

‘아니 이 추운 겨울에 천렵이라니...’

이정이 의아해 하며 시종에게 알아보라 한다.

시종이 아뢰기를 친구 모친이 중병을 앓고 있는데 누군가가 붕어가 좋다고 하여 추운 겨울인데도 발을 벗고 들어가 붕어를 잡고 있다는 것이다. 그 중 한 명이 눈에 띄어 가까이 불러 물어보았다. 정사익이라 한다. 뉘집 자제인가 물으니 정승복의 둘째 아들이란다.

“아니 자네가 옥계공의 자제란 말이지?”

정사익(鄭思翊 1542~1588)의 아버지 정승복(鄭承復 1520~1581)은 무예를 잘 하여 1555년 왜구의 침입을 막아낸 공으로 함흥판관을 지냈는데 퇴임 후에는 옥천가에 정자를 짓고 옥계정(玉溪亭)이라 이름하였다. 구암 이정과는 비슷한 연배요 한양에서 여러 차례 조우한 바 있어 알고 지내는 사이였다.

“내 조만간 부친을 모시고자 하니 함께 오게.”

며칠 후 아니나 다를까 이 부사는 정승복과 정사익을 함께 초대하였다.

“아니 이 부사, 제가 먼저 인사를 드렸어야 옳을 일인데 인사가 늦었습니다.”

정승복이 반갑게 인사하자 이정이 손사래를 친다.

“별 말씀을... 당연히 제가 옥계공께 신고식을 해야죠.”

정사익은 부친과 이 부사가 막역한 사이인 것을 알자 기분이 좋다.

“제 아들놈은 어떻게...”

정승복은 이정이 아들을 함께 초대한 데 대해 의아해 하자 우정이 대단한 아이라 칭찬한다.

정사익은 선조 때 음사(蔭仕)1)로 사직(司直)2)이 되었다. 일찌기 병산(缾山) 김난상(金鸞祥 1507~1570) 문하에서 수업하였다.

“부사, 내친 김에 짬짬이 아들놈 학문이나 닦아주십시오. 자기 아이는 정말 가르치기 힘든가 봅니다.”

“그럽시다.”

그리하여 정사익은 고을 사또에게 글을 배우는 특혜를 누리게 되었다.

어느 날 이정에게 글을 배우던 정사익이 갑자기 부사에게 물었다.

“저 스승님, 혹시 송강 정철 선생을 아시는지요.”

“아니 네가 어찌 그를 아느냐.”

“제가 송강을 아는 것이 아니라 그의 형 정소 선생을 압니다.”

청사(菁莎) 정소(鄭沼 1518~1572). 본관은 연일(延日). 부원군 정유침(鄭惟沈)의 아들로서 남문밖 지막동(止幕洞)3)에 살았으며 집을 청사헌(菁莎軒이)라 하였고 사람들은 그 주변을 청사평(菁莎坪)4)이라 하였다.

정소는 어려서부터 성품이 온순하고 행동이 근엄하였으며 효성이 두터워 일곱 살 때 이웃노인이 준 자두를 먹지 않고 부모님께 먼저 드렸다. 부모님께서 드시지 않고 다시 주자 형에게 양보를 할 정도였다. 부모님이 병이 들면 옷도 갈아입을 틈도 없이 주야로 간호하였다. 추운 겨울이나 무더운 여름에도 종일 방안에 단정히 앉아 있었으며, 질병이 아니면 눕는 일이 없었다.

12세 때 모재(慕齋) 김안국(金安國 1478~1543) 문하에서 글을 배워 18세 때 사마시(司馬試)5)에 합격하였으나 이조정랑(吏曹正郞)6)을 지내던 형 정자(鄭滋)가 을사사화(乙巳士禍)7) 때 억울하게 화를 당하자 벼슬길을 단념하고 순천에 내려와 산수를 벗삼아 유유자적하였다.

1) 과거를 거치지 않고 할아버지나 아버지의 공으로 벼슬을 하는 것.

2) 조선시대 오위(五衛)에 딸린 정5품의 군직.

3) 지금의 순천시 저전동.

4) 청사뜰이라고 부른다.

5) 조선시대 생원과 진사를 뽑던 과거.

6) 정랑은 조선시대 육조(六曹)의 정5품 관직.

7) 1545년(명종 즉위년) 왕실의 외척인 대윤과 소윤의 반목으로 일어나, 대윤이 소윤으로부터 받은 정치적인 탄압.

정사익의 소개로 정소를 만난 이정은 마치 오랜 벗을 만난 것처럼 곧바로 정소와 의기투합한다.

부임한 지 1년쯤 되던 때 아전 가운데 한 명이 이정에게 아뢰었다.

“사또, 배매곡이 승평교수관으로 부임한다 하옵니다.”

“배매곡? 배숙 선생 말인가?”

매곡(梅谷) 배숙(裵璹 1516~1589). 본래 경상도 성주 사람이다. 15세 때 회재(晦齋) 이언적((李彦迪 1491~1553)의 문하에서 수학하였다. 하루는 선생이 배숙에게 물었다.

“여기 덕(德)에 들어가는 문이 있다. 먼저 그 문을 안 뒤에 학문의 길로 향해 갈 것인데, 어떤 것이 문이며 주인은 누구인가?”

그러자 배숙이 거침없이 대답하였다.

“삼강으로 주축을 삼고 오륜으로 방문을 삼으며, 의리로 바른 길을 삼고 인으로 편안한 집을 삼으니 주인은 공경 경(敬)뿐입니다.”

그러자 선생이 배숙의 손을 잡고 말하였다.

“우리의 도를 이어갈 사람은 배수재(裵秀才)로세.”

임진년(1532년)에 부친상을 당하였는데 그의 나이 17세였다. 그는 부친의 묘 옆에 여막을 짓고 3년을 시묘살이를 하였는데 그 가운데에서도 어머니께 아침 저녁으로 문안 인사를 거르지 않았다. 어머니가 노환으로 음식을 들지 못하시면 그도 음식을 들지 않았으며 어머니께 드릴 탕약은 반드시 몸소 맛보았다.

1546년(명종 1년) 사마시에 합격한 후 성균관 진사로 있으면서 승려 보우를 상소하여 배척하였는데 임금이 좌우 신하를 물리치고 이를 받아들였다. 1564년 퇴계(退溪) 이황(李滉 1501~1570)이 승평교수관으로 천거하여 순천에 오게 된 것이다.

“당장 교수관을 모셔오게.”

아전을 시켜 배숙을 만나게 된 이정은 무척 반가와 하였다. 그도 그럴 것이 당대의 학자 두 명이 승평에서 만났으니 오죽 반갑겠는가.

그때부터 이정, 정승복, 정소, 배숙은 하루가 멀다 하고 만났다.

어느 날 이정이 세 사람에게 경현당(景賢堂)8)과 임청대(臨淸臺)9)를 세울 것을 제안하였다. 김굉필과 조위를 기리는 것이 필요하다는 데 공감한 네 사람은 즉각 추진하기로 결의하였다.

마침 몸이 아파 자리에 눕게 된 정승복이 이정에게 대신 아들 정사익을 데려다 일을 시키게 하였다.

이정은 배숙을 책임자로 내세우고 정소를 부책임자로 하여 실무 책임을 정사익에게 맡겼다. 그러자 정사익이 허엄을 추천하였다.

강호(江湖) 허엄(許淹 1538~1610). 본관은 양천. 무안현감 허희인(許希仁)의 아들이다. 조부 때 난을 피해 순천에 내려와 옥계리에 은둔하였다. 조부는 충효를 가업으로 지킬 것을 유훈으로 남겼고, 그래서 집의 편액을 세수재(世守齋)10)라 하였다.

8) 한훤당(寒暄堂) 김굉필(金宏弼 1454~1504)을 배향한 순천 옥천서원(玉川書院)의 강당.

9) 김굉필과 매계(梅溪) 조위(曺偉 1454~1503)의 덕을 기리기 위하여 세운 비석.

10)‘세수재(世守齋)’라는 편액은 현재 조례동에 있는 충렬사에 남아 있다.

![[꾸미기]임청대.jpg](/gears_pds/editor/news-5ba554f6-a58a-49a9-8833-8e79e5080e7b/1736097827744.jpg)

임청대

이렇게 하여 배숙, 정소, 허엄, 정사익의 모임이 꾸려지고 이윽고 경현당과 임청대가 만들어진다.

이 일로 인하여 배숙은 순천에 눌러 살기로 결정하고 초당을 짓고 뜰 위에 매화나무를 심어 그 이름을 매곡당(梅谷堂)이라 하였다. 순천시 매곡동은 여기에서 비롯된 이름이다.

매곡당 앞에는 두 그루 소나무가 있다. 1583년 3월 19일, 꿈에 머리가 허연 노인이 나타나 말하였다.

“공은 나를 아는가 모르는가? 나는 십팔공(十八公)11)이다. 10년 뒤에 병화의 액운을 당하면 나를 당호(堂號)로 삼아야 하니, 도끼를 사용하지 말게 하면 자손을 이 땅에서 보전할 것이다.”

배숙이 놀라 그것을 기록하였다. 기축년(1589년)에 배숙이 병으로 신음하였다. 하루는 목욕하고 의관을 갖추고 손수 송암(松菴) 두 글자를 써서 맏아들에게 주며 말하였다.

“이것으로 너의 당호를 걸어라. 그러면 이 마을을 영원히 보전할 것이다.”

그런데 과연 3년 뒤 임진년에 왜란이 일어나 적들이 침입하였으나 그 마을은 유독 온전하였다.12)

11) 松을 풀어 쓴 말.

12) 사실 순천에 왜적이 침입한 것은 임진왜란 때가 아니라 정유재란 때이다.

배숙은 그해(1589년) 9월 18일 향년 74세로 별세하였는데, 그가 숨진 지 4일 후 부인 곽씨가 지나치게 슬퍼하여 스스로 생을 마치니 향년 68세였다. 해룡면 신대리 미강서원에 배향되어 있다.

정소는 그 후 번잡한 것을 피해 소라포 달래도에 종적을 감추고 밭을 만들어 마늘을 심고 바다낚시를 하였다.

한 때 그의 동생 송강(松江) 정철(鄭澈 1536~1593)을 만나러 한양에 간 적이 있었는데 친구들이 모두 말하였다.

“바닷가에 얼마나 맛있는 것이 많이 있어서 돌아오지 않았소?”

그러자 정소가 대답하였다.

“나는 섬 안에 밭을 갈고 마늘을 심었소. 새 줄기가 자라려 하면 오적어(烏賊魚)13)가 스스로 와서 마늘 줄기에 걸리니 모두 잡아서 구워 먹지요. 이런 까닭으로 돌아오는 것을 잊었소이다.”

13) 오징어의 한자 이름.

그가 죽자 구곡수(九曲水)에 사당을 짓고 제사를 지냈는데 그 후 조례동으로 옮겨졌다. 현재 곡수서원(曲水書院)이라 이름하여 주향으로 배향되어 있다.

정사익은 스승 이정이 세상을 타계하니 서러움을 달래지 못해 몸소 글을 지어 제사를 모시기도 하였다. 또한 <구암집(龜巖集)>을 펴낼 때 문생(門生) 정사익이라는 이름으로 애도시를 쓰기도 하였다.

피창불은오선각(彼蒼不憖吾先覺)

제가 깨우치기 전 하늘이 원로를 버리니

이의사문상해동(已矣斯文喪海東)

해동의 상(喪)을 어찌 글로 나타내리오.

조야공상최주석(朝野共傷摧柱石)

주춧돌이 스러짐을 조야가 애통해하고

유림함통실사종(儒林咸慟失師宗)

스승을 잃음에 유림이 모두 서러워하네.

추심정초처량리(秋深庭草淒涼裏)

가을이 깊어 뜨락 풀잎은 애처로운데

월령창오적막중(月泠窓梧寂寞中)

달이 지니 창밖 오동나무는 적막할 뿐.

교육홍은종미보(敎育鴻恩終未報)

님께 배운 큰 은혜 아직 못 갚았으니

함애하일배현궁(含哀何日拜玄宮)

슬픔 머금고 참배할 날 그 언제일꼬.

후세 사람들은 이들 네 사람을 일컬어 승평4은(昇平四隱), 혹은 승평4현(昇平四賢)이라 하였다.

3대에 걸친 경주 정씨 네 충신

승평4은 가운데 한 명인 정사익은 그의 아버지는 물론 형제와 아들 조카에 이르기까지 충신 가문으로 유명하다.

조선왕조실록 1801년(순조 1년) 1월 26일자 기사를 보자.

충신 고 판관 정승복(鄭承復), 그 아들 고 현감 정사준(鄭思竣)·정사횡(鄭思竑), 그 손자 고 현감 정빈(鄭) 등 3세(世)의 네 충신(중략)에게 아울러 증직(贈職)하기를 청하니, 그대로 따랐다. 정승복은 명종 을묘년의 왜란을 당하여 도원수 이준경(李浚慶)을 따라 출정하여 군공(軍功)이 있었고, 그 아들과 손자는 모두 임진년의 왜란 때 이순신·권율 등을 보좌하여 모두 공적이 드러난 자들이었다.

경주 정씨는 시조 지백호의 42세손인 정진후(鄭珍厚)로부터 비롯되었다. 정진후는 고려 때 금자광록대부(金紫光祿大夫)·정당문학(政堂文學)·호부상서(戶部尙書) 등을 지내고 월성군(月城郡)에 봉해졌다. 그래서 후손들이 그를 중시조로 하고, 본관을 경주(慶州)로 하여 세계(世系)를 이어 오고 있다.

경주 정씨 가운데 문헌공파(文獻公派)는 정진후의 5대손 정현영(鄭玄英)을 파조(派祖)로 한다. 정현영은 호부상서와 태학사(太學士)를 거쳐 문하시중(門下侍中)에 오른 인물인데, 문헌(文獻)이라는 시호를 받아 문헌공파(文獻公派)의 파조가 된다.

정승복에 이르기까지의 세계는 다음과 같다.

정진후-정김실(鄭金實)-정보기(鄭寶寄)-정위(鄭偉)-정현영(鄭玄英)-정종보(鄭宗輔)-정인검(정인儉)-정염(鄭廉)-정지년(鄭知年)-정효종(鄭孝終)-정갑선(鄭甲先)-정내(鄭鼐)-정승복(鄭承復)

정승복의 호는 옥계(玉溪)인데, 아홉 살 때 모친상을 당하여 마치 어른처럼 상을 치러 사람들을 놀라게 하였다. 16세 때 활쏘기와 말타기를 익혔고, 1544년(중종 39년) 25세 때 별시(別試) 을과(乙科)에 합격하였다. 이어 1546년(명종 1년)에 무과에 급제하여 1550년(명종 5년)에 선전관(宣傳官)으로 등용 되었고, 1552년(명종 7년) 옥구현감이 되었다. 1555년(명종 10년) 왜구들이 달량도(達梁島)를 침범한 을묘왜변(乙卯倭變) 때 도원수(都元帥) 이준경(李浚慶)의 막하에서 공을 세웠다.

1557년(명종 12년) 사헌부 감찰(監察)을 거쳐 어란진만호(於蘭鎭萬戶)로 부임하여, 3년 동안 추자도대첩(楸子島大捷)을 비롯하여 혁혁한 전공을 세웠다. 태천현감, 영덕현감을 거쳐, 함흥진관 병마절제사(兵馬節制使)를 역임하였다. 1563년(명종 18년)에 낙향하여 순천 성남 옥천(玉川) 가에 옥계정(玉溪亭)을 짓고, 산수를 벗삼아 학문을 강구하였다.

그는 여섯 아들을 두었는데 사안(思安), 사익(思翊), 사준(思竣), 사횡(思竑), 사정(思靖), 사립(思立)이다. <삼원기사(三寃記事)>를 쓴 우산(牛山) 안방준(安邦俊)이 사위이다. 정승복의 묘는 순천시 연향동 명말에 있다.

큰 아들 정사안(鄭思安 1540~1563)은 요절하였다.

둘째 아들이 정사익인데, 앞서 이야기한 것처럼 승평4은 가운데 한 명이다. 39세 때인 1581년(선조 13년)에 부친상을 당하여 3년을 시묘한 이름난 효자로, 그 효행으로 인한 추천으로 창신교위(彰信校尉)에 임명되고 충무위(忠武衛) 부사직(副司直)을 역임하였다. 묘는 순천시 연향동 명말에 있다.

정사익의 큰 아들이 정돈(鄭惇 1561~1620)이다. 제봉(霽峰) 고경명(高敬命) 문하생이며, 음사로 후능(厚陵) 참봉(叅奉)을 역임하고, 승의랑(承議郞)에 이르렀다. 임진왜란 때인 1592년 9월, 동생 정빈(鄭賓)과 숙부 정사횡(鄭思竑)이 의곡 천 석을 모아 의주의 행재소(行在所)에 보낼 때 장손으로서, 더구나 연로한 어머니를 모시는 처지라 함께 가지 못함을 못내 아쉬워하며 시를 지었다.

병수은처별수병(病愁殷處別愁幷)

병과 시름 깊은 곳에 다른 시름 생기나니

인문서궐노기횡(忍聞西闕虜騎橫)

오랑캐가 서궐(西闕)에 횡행하고 있다네.

종왈비행신직분(縱曰比行臣職分)

이 길은 신하의 직분이니 용서하라며 이르기를

기어부자제형정(其於父子弟兄情)

어찌 부자와 형제의 정을 돌아보랴 하네.

그러나 <강남악부(江南樂府)> ‘근왕충(勤王忠)’ 편에 보면 아산현감이 용만(龍灣)에 갔을 때 지었다고 하고 있다.14) 아산현감을 지낸 사람은 정빈(鄭賓)이니 정빈이 정사횡과 함께 의주로 가면서 지었을 것으로 보인다. 내용으로 볼 때도 정빈이 지었다는 것이 적절하다. 묘는 순천시 상사면 초곡리에 있다.

14) 아산왕용만시작차(牙山往龍灣時作此). <국역 강남악부> 순천대 남도문화연구소 역주, 2005. 순천문화원. 72쪽.

강남악부

정사익의 둘째 아들이 정빈(鄭賓 1566~1640)이다. 호는 곡구(谷口)이다. 고모부인 안방준에게 배웠으며, 여러 번 향시에 합격하였으나, 관직에 나아가지 않았다. 27세 때 임진왜란을 당하여, 의주 행재소에 식량이 부족하다는 이야기를 듣고 숙부 정사준(鄭思竣), 정사횡(鄭思竑)과 더불어 가동(家僮) 300명을 거느리고 배로 의주로 떠났다. 떠나기 전 걱정을 하는 어머니께 말씀드렸다.

“어머니, 참으로 충과 효는 함께 하기가 어렵습니다. 지금 제가 나서는 것은 나라의 위급함을 위함이니 너무 슬퍼하지 마십시오.”

그런데 뱃길이 너무 험하여 숙부 정사준은 병에 걸려 눕고 말았다. 풍파는 물론 해적들의 침탈을 견뎌내며 장장 두 달 가까운 항해 끝에 마침내 11월에야 의곡을 행재소에 헌상(獻上)하였다.

선조 임금이 감격의 눈물을 흘리며 직접 손을 잡고 칭찬을 하였다고 한다. 그의 충절에 감복한 임금이 특별히 사온서(司醞署) 봉사(奉事)를 제수하였으며, 환도할 때 임금의 행차를 호종하여 군기시(軍器寺) 직장(直長)과 주부(主簿)로 승진 하였다.

1605년(선조 38년)에 선무원종공신(宣武原從功臣) 2등에 녹훈되었으며, 사헌부 감찰과 낭천현감을 지냈다. 낭천현감으로 있을 때 어머니가 아프시자 어머니를 낭천으로 모시고 가서 4년을 모셨다. 어머니가 돌아가시자 3년 동안 시묘살이를 한 후 1624년(인조 2년)에 다시 출사하여 직산현감, 아산현감을 역임하였다. 좌승지에 추증되었으며 묘는 순천시 주암면 요곡리에 있다.

정사익의 셋째 아들이 정순(鄭悅 ?~1614)인데 도천(道薦)으로 소릉(昭陵) 참봉을 거쳐, 군자감(軍資監) 직장을 역임 하였다. 묘는 여수시 서면에 있다.

정사익의 넷째 아들 정열(鄭悅)은 음사로 통덕랑(通德郞)을 거쳐 통정대부(通政大夫)에 이르렀으며, 좌승지에 추증되었다. 묘는 순천시 연향동 명말에 있다.

정사익의 다섯째 아들 정운(鄭惲)은 통훈대부(通訓大夫)로 고양군수(高陽郡守)를 역임하였으며, 묘는 순천시 연향동 명말에 있다.

정승복의 셋째 아들이 정사준(鄭思竣 1553~1604)이다. 호는 성은(城隱). 1584년 (선조 17년)에 무과에 급제하여 봉사(奉事)를 거쳐 선전관(宣傳官)으로 재임 중 1590년(선조 23년)에 모친상을 당하여 시묘살이 중에 임진왜란이 일어나자 순천 주사(主事)로 기복(起復)15)하여 이순신 장군 막하에서 활약하였다.

15) 부모의 상중(喪中)에 벼슬자리에 나아가는 것.

<강남악부(江南樂府)>에는 정사준이 전쟁 때 7년 동안 고을의 일을 주관하였다고 기록하고 있다.16) 그러나 원문에는 ‘당임계지역이본부주사칠년병장종이통제순신(當壬癸之役以本府主事七年兵場從李統制舜臣)’라고 기록되어 있다. 그러니 ‘임진왜란17)을 당하여 순천의 주사(主事)로서, 전쟁터에서 7년 동안 이순신 장군을 따랐다.’고 보는 것이 적절할 것이다.

16) <국역 강남악부> 순천대 남도문화연구소 역주, 2005. 순천문화원. 65쪽.

17) 임진년(壬辰年 1592년)과 계사년(癸巳年 1593년)의 난을 ‘임계지역(壬癸之役)’이라 하는데, 임진왜란을 일컫는다.

특히 제목이 ‘주병사(主兵事)’인 것으로 볼 때 임진왜란 당시 순천의 병사(兵事)에 관한 일을 전담하였던 것으로 보인다.

이순신 휘하에서 복병(伏兵) 대장으로 활약하면서 특히 광양 지역을 기묘한 작전을 펴서 막았다고 한다. 그는 의주 행재소로 의곡 천 석을 보내려다 중병으로 앓아누워 아우 정사횡과 조카 정빈으로 하여금 헌상케 하였다.

이듬해에 예빈시(禮賓寺) 주부를 거쳐 다시 선전관에 복귀하였는데, 조선군이 일본의 조총부대에 맥을 못 추자 일본군의 조총을 입수해 화포원리를 깨우쳐 총통을 개발하였다. 그가 개발한 총통은 일본의 조총보다 훨씬 뛰어났다고 한다. 그래서 새로 만든 총통 다섯 개를 조정에 봉상하였다. 또한 그는 이순신 장군을 도와 거북선 건조에도 적극 참여하였다.

이순신 장군이 정사준의 공을 높이 평가하여 정유재란 때에는 모속관(募粟官)18)으로 종사하였고, 1599년(선조 32년)에 결성현감을 지냈다. 훗날 좌승지에 추증되었으며, 묘는 순천시 서면 동산리에 있다.

18) 납속자들을 모집하는 관원.

정사준의 첫째 아들이 정선(鄭愃 1572~1633)이다. 무과에 급제하여 선전관으로 재임 중에 임진왜란이 일어나자 의주로 선조를 호가(扈駕)하였다. 이듬해 환도한 후 그 공을 평가받아 건공장군(建功將軍)으로 승진하였다. 정유재란 때는 이순신 장군 막하에서 아버지와 함께 모속관으로 활약하였으며, 훈련원 부정(副正)을 역임하였다.

1872년(고종 9년)에 가선대부(嘉善大夫) 병조참판에 추증되었으며, 1954년 옥계서원(玉溪書院)에 추배(追配)되었다.

정사준의 둘째 아들이 정윤(鄭淪 1574~1607)이다. 1681년(숙종 7년)에 가선대부로 장례원(掌禮院) 판결사(判決事)로 추증되었고, 보사원종공신(保社原從功臣) 1등으로 녹훈되었다.

정승복의 넷째 아들이 정사횡(鄭思竑 1558~1635)이다. 호는 매헌(梅軒). 사마시에 합격하여 진사로 있을 때 임진왜란이 일어났다. 형 정사준, 조카 정빈과 더불어 의곡 천 석을 모아 의주의 행재소에 헌상하였다. 선조가 기뻐하며 6품직을 제수하였다.

정유재란 때에는 이순신 장군 막하에서 전공을 세웠고, 노량대첩에서도 큰 공을 세웠다. 전쟁이 끝난 뒤 사헌부 지평(持平)과, 호조정랑(戶曹正郞), 내자시(內資寺) 주부 등을 거쳐 연천현감, 안음현감을 역임하였다. 묘는 순천시 상사면 도월리에 있고, 후에 좌승지로 추증되었다.

정사횡의 큰 아들이 정희(鄭憘)인데, 음사로 선무랑(宣務郞)을 역임하였다.

정사횡의 둘째 아들이 정회(鄭懷)인데, 19세 때 사마시에 합격하여 종사랑(從仕郞)과 무공랑(務功郞), 선무랑(宣武郞)을 거쳐 연천현감을 역임하였다.

정승복의 다섯째 아들이 정사정(鄭思靖 1565~?)이다. 임진왜란 때 광양을 수비한 형 정사준을 도왔고, 의주 행재소로 의곡 천 석을 모아 보낼 때 의곡을 모으는 일에 앞장을 섰다. 그래서 조정에서 봉사(奉事)를 제수하였다. 묘는 순천시 서면 임촌리에 있다.

정사정의 아들이 정면(鄭愐)인데, 승의랑(承議郞)을 거쳐 해남현감을 역임하였다.

정승복의 여섯째이자 막내아들이 정사립(鄭思立)이다. 호는 태천(泰川). 일찌기 무과에 급제하여 통훈대부로 태천현감을 역임하였다.

임진왜란 때에는 이순신 장군이 자주 찾아서 전략을 논의할 정도로 비범하였던 것으로 보인다. 다음의 기록을 보자.

정사립은 순천 사람이다. 그는 문재(文才)가 뛰어나서 글을 거침없이 잘 지었다. 일찍이 이이첨(李爾瞻) 등과 함께 시를 지을 적에 붓만 쥐었다 하면 문득 수백 운씩을 짓되 말뜻이 뛰어나서 아무도 감히 대항하지 못하고 붓을 던졌다.

그가 이순신을 섬기어 비장이 되었는데, 사람됨이 의기가 충천하고 의론이 강직하여 일찍이 말하기를,

“내가 이 장군을 의귀(依歸)할 곳으로 삼게 되었으니, 어찌 다행한 일이 아니겠는가. 지금에 오직 이 장군만이 나의 재능을 다 쓸 수 있다.”

하고, 도원수 권율이 요직을 맡기고자 하였으나 끝내 응하지 않았다. 이때 원균은 더욱 분개하고 시기하는 마음이 있어 반드시 앙갚음을 하려고 했다. 그리하여 순신이 파직되어 돌아갈 적에는 몰래 그를 이끌고 서쪽으로 나가 배 밑에 숨어서 화를 면하게 하였다.

순신이 다시 명을 받고 내려갈 적에 사립은 가족을 거느리고 경구(京口)로 피난 가다가 중도에서 서로 만났다. 순신이 말하기를,

“그대가 나를 버리고 북으로 가서는 안 된다.”

하더니, 이윽고 또 말하기를,

“그대의 처자들을 중도에 버려둘 수 없으니, 그대는 경구로 처자들을 데려다 주고 즉시 나를 찾아와야 한다.”

하고는, 말 한 필을 주어서 작별하였다. 순신이 작고한 뒤에는 사립이 매양 순신을 생각할 때마다 여러 날씩을 울었다. 뒤에 벼슬이 군수에 이르렀다.19)

정사립의 큰 아들이 정담(鄭憺)이다. 오위도총부(五衛都摠府)20) 경역(經歷)21)과 어모장군(禦侮將軍)을 역임하였으며, 뒤에 공조참판 겸 동지중추부사(同知中樞府事), 오위도총부 부총관(副摠管)으로 추증되었다.

19) 윤휴(尹鑴 1617~1860)의 문집 <백호전서(白湖全書)> 제23권 ‘제장전(諸將傳)’

20) 조선시대 중앙군인 오위를 지휘 감독하던 최고 군령 기관.

21) 조선시대 각부에서 실제적인 사무를 맡아보는 종4품의 벼슬.

묘는 경기도 양주군 무수동에 있다.

정사립의 둘째 아들이 정침(鄭忱)인데, 음사로 통덕랑(通德郞)의 품계를 받았다.

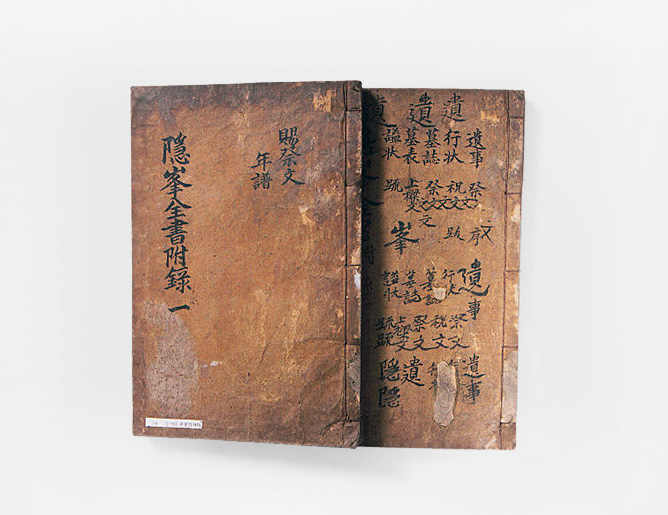

정승복의 사위가 안방준(安邦俊 1573~1654)이다. 호는 은봉(隱峰), 우산(牛山), 시호는 문강(文康)이다.

보성 출신으로 박광전(朴光前)·박종정(朴宗挺)에게서 수학하였으며, 1591년(선조 24년) 파산(坡山)에 가서 성혼(成渾)의 문인이 되었다.

이듬해 임진왜란이 일어나자 박광전과 함께 의병을 일으켰고, 광해군 때 이이첨(李爾瞻)이 그의 명성을 듣고 기용하려 했으나 거절하였다.

1614년(광해군 6년) 보성 북쪽 우산(牛山)에 들어가 후진을 교육하였다. 이에 앞서 서인계 정철(鄭澈)·조헌(趙憲) 등의 문하에 출입하면서 일찍부터 서인의 편에 서게 되었다. 일찍이 성리학에 전념, 호남 지방에서 명성을 떨쳤다.

서인이 집권할 때마다 호남 지방을 대표하는 학자로 여러 차례 관직에 임명되었으나 사퇴하고 학문에 전념하면서, 정묘·병자호란 등 국난을 당할 때마다 의병을 일으켰다.

효종이 왕위에 오르자 좌의정 조익(趙翼)이 천거하여 사헌부 지평(持平)과 장령(掌令), 공조참의를 역임하였다.

그의 시문은 <은봉전서(隱峰全書)>에 수록되어 전해지고 있다. <이대원전(李大源傳)>, <호남의록(湖南義錄)>, <삼원기사(三寃記事)> 등의 편저가 있으며, 이조판서에 추증되었다.

사세대충(四世大忠) 옥계서원(玉溪書院)

순천시 연향동에 있는 옥계서원은 경주 정씨 충신들을 배향하는 서원이다. 1823년(순조 23년)에 지방유림의 공의로 정지년(鄭知年)·정승복(鄭承復)·정사준(鄭思竣)·정사횡(鄭思竑)·정빈(鄭賓)의 덕행과 충절을 추모하기 위하여 옥천동에 옥계사(玉溪祠)를 창건하여 위패를 모셨다.

은봉전서(隱峯全書)는 조선 중기의 유학자 은봉(隱峰) 안방준(安邦俊)의 전집으로 40권 20책의 주자본(鑄字本)이다.

전라도 보성의 대계서원(大溪書院)에서 고종 1년(1864)에 간행되었다.

그러다 흥선대원군의 서원 철폐로 1868년(고종 5년) 훼철되었다. 그 뒤 1953년 유림의 협조로 현재의 위치에 복원하고 정선(鄭愃)을 추가 배향하였다.

세 칸의 사우(祠宇), 세충문(世忠門), 세 칸의 강의당(講義堂), 네 칸의 경모재(敬慕齋), 태화문(太和門), 네 칸의 고직사(庫直舍), 중건기적비 등이 있다. 사우에는 정지년·정승복·정사준·정사횡·정빈·정선의 위패가 봉안되어 있다.

옥계서원에서는 해마다 3월 중정(中丁 두 번째 丁日)과 8월 중정에 향사를 지내고 있다. 전라남도 문화재자료 제5호로 지정되어 있고, 재산으로는 대지 300평, 전답 4,000여 평, 임야 7정보 등이 있다.

3대에 걸친 네 충신 외에 정승복의 고조부인 정지년(鄭知年 1395~1462)은 자가 유영(有永)이고 호는 노송정(老松亭)이다. 1438년(세종 20년) 하위지(河緯地)·성삼문(成三問) 등과 함께 문과에 급제하였다. 성균관 사예(司藝)로 있을 때 단종이 쫓겨나자 낙향하여 경서(經書) 연구에 전념하였다. 뒤에 좌찬성에 증직되고, 계림군(鷄林君)에 봉하여졌다.

허석 / 한국설화연구소 소장

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지