역사 속 인물 덕업상권의 정신으로 나누고 베풀어 <소석 김병무 선생>

김병무 선생의 초상

<사진제공 : 손자 김점태>

이웃에 나눔을 베푼 소석(小石) 김병무(金柄武 1903∼1980) 선생의 선행과 공덕을 기리는 적덕비가 순천시 낙안면에 세워졌다. 지난 5월 17일 김 선생의 후손들이 순천시 낙안면 석정마을 당산나무 앞쪽 삼거리에 김병무 선생의 적덕비를 건립했다.

순천시 낙안면 석흥리 출신의 김병무 선생은 한학에 조예가 깊었던 선비로 부모님에 대한 효심이 지극히 깊었으며 매사에 침착하고 선행을 베풀며 성장했다. 어렵게 사는 마을과 불쌍한 이웃에게 온정을 베풀었고 곤궁한 나그네(거지)에게 음식과 옷을 주어 재활하는데 큰 도움을 주었다. 또한 수년간 마을 서당을 운영하면서도 글세(학비)를 받지 않았다.

1956년과 1962년에는 수해를 당한 마을 80여 가구에 쌀을 나눠주고, 주변 사람들이 집을 지을 때는 나무와 대나무 등 건축자재도 제공하는 등 나눔을 실천해 순천향교로부터 표창장을 받기도 했다.

![[꾸미기]1431933473352.jpeg](/gears_pds/editor/news-2848a27c-2ef3-470e-a22a-11df46843065/1735038694620.jpeg)

![[꾸미기]1431933468808.jpeg](/gears_pds/editor/news-2848a27c-2ef3-470e-a22a-11df46843065/1735038710420.jpeg)

![[꾸미기]1431933515604.jpeg](/gears_pds/editor/news-2848a27c-2ef3-470e-a22a-11df46843065/1735038725272.jpeg)

![[꾸미기]1431922988123.jpeg](/gears_pds/editor/news-2848a27c-2ef3-470e-a22a-11df46843065/1735038736580.jpeg)

지극한 효심에 한학에도 조예가 깊어

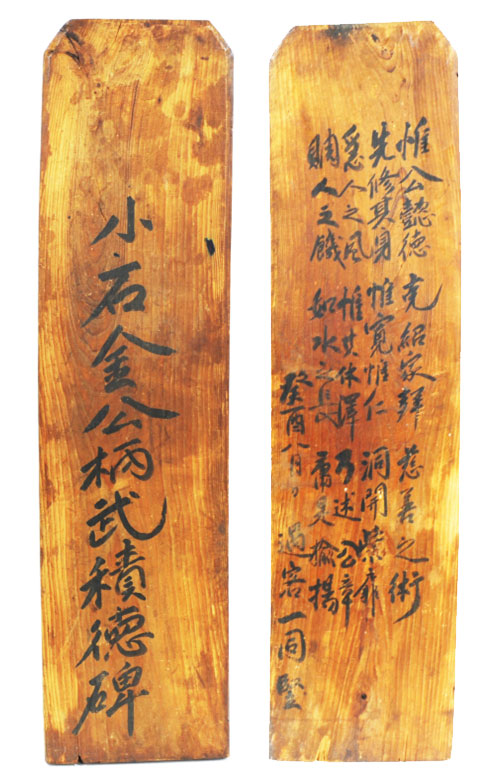

1933년에 은혜를 입은 사람 중에 글을 쓸 줄 아는 과객이 낙안면 오금재에 나무비석(木碑)을 세워 김병무 선생의 선행을 추앙하였다. 목비가 세워진 경위를 ‘목비설’에서 인용하면 “그동안 수백 인이 나그네 생활을 하며 경상 전라도에서 밥을 빌어먹었는데… 당신(김병무)과 같이 뛰어난 분은 없었습니다. 우리들은 당신의 덕을 남쪽지방에서 제일가는 분이라 칭송합니다. (중략) 당신의 높은 덕을 돌(비석)에 새기어 온 세상 모든 사람에게 알리려 하였습니다. 힘이 부족하여 부득이 낙안면 오공치(지냇치) 밑에 있는 샘물가에 목비를 세우고 변변치 못한 술 한상을 올립니다.…”라고 쓰여 있다.

김병무 선생은 겸손하여 목비를 1주일 뒤에 거두어 집에 보관하였다 한다. 당시 목비를 세웠던 우물을 ‘찬새미(寒泉)’라고 불렀는데 현재 존재하지는 않는다. 이 우물의 위치는 석정마을에서 낙안읍성 방향 길목인 오공치(蜈蚣峙, 오금재) 조금 못 미친 지점이라고 한다. 한편 목비설(木碑說)은 1944년에 고암 김회천이 쓴 것이다.

80년이 지난 2014년에 이 목비를 그의 후손(아들 : 김종학, 손자 : 김점태)들이 순천대학교 박물관에 기증했다. 지난해 12월 발행된 순천대박물관지 제4호에 ‘목비’의 내용이 실리면서 목비의 유래와 김 선생의 선행이 세상에 드러나는 계기가 됐다.

목비의 크기 : 길이 94.5cm 너비 24cm 두께 2.3cm

소석 김공병무적덕비(小石 金公柄武積德碑)

유공의덕(惟公懿德) 선수기신(先修其身)

공의 떳떳한 덕은 먼저 자신을 닦은 데서 시작되었고

극소가성(克紹家聲) 유관유인(惟寬惟人)

능히 집안명성을 계승하여 오로지 관대하고 인자하였네.

자선지술(慈善之術) 동개시비(洞開柴扉)

골짜기에 살면서도 사립문을 활짝 열어 선생을 베풀었는데

급인지풍(急人之風) 주인지기(賙人之饑)

타인의 어려움을 다급하게 여겨 굶주리는 이들을 먹여 살렸으니

유기휴택(惟其休澤) 여수지장(如水之長)

그 아름다운 은택은 물이 흐르듯 이어졌어라.

내술공장(乃術公章) 용시유양(庸是揄揚)

이에 공의 아름다운 행적을 기록하여 널리 드날리도다.

계유 팔월 과객 일동(癸酉 八月 過客 一同)

(출처 : 순천대박물관지 제4호)

어린 시절을 석정마을에서 보냈다는 최한의원 최기수 원장은 “김병무 선생은 낙안에서 알아주는 문장가였다. 석정마을에서 500m쯤 떨어진 곳에 5가구 정도 사는 곳이 있었는데 이곳을 ‘한학골’이라 불렀다”며 “그 연유가 김병무 선생의 서당이 있었기 때문이다”고 설명하였다.

김 선생의 손자인 김점태 순천시청 시민소통과장은 “향약의 4대 강목 중 하나인 좋은 일은 서로 권한다는 ‘덕업상권(德業相勸)’의 정신을 상기하면서 할아버지의 나눔과 베품의 정신을 권장하는 사회가 되기를 바라는 소박한 마음에 적덕비를 세웠다”고 말했다.

![[꾸미기]20150418_134035.jpg](/gears_pds/editor/news-2848a27c-2ef3-470e-a22a-11df46843065/1735038865772.jpg)

오공치(蜈蚣峙)

낙안에서 승주로 가는 길목으로 흔히 오금재라고 부르는데 한자로는 오공치(蜈蚣峙)라고 쓴다. 오금재는 손 오금처럼 굽어졌다고 하여 불리는 순 우리말 이름이다. 그리고 오공치는 지네라는 뜻인데 어떤 영유에서 지네라고 하였는지는 알 수가 없다. 옛날 금둔사 옆 골자기에 밤나무가 많아 지네가 많이 살다보니 붙여진 이름이 아닌가 생각된다.

전설에 의하면 오공치를 지네라 부르고 빈계재(奔鷄峙=분계재)를 닭이라고 부르는데, 닭과 지네는 서로 앙숙관계로 닭을 해치려고 하여 지네의 허리를 끊기 위해 길을 중간으로 내었다고 한다. 그러나 이 길은 일제강점기에 만든 길로 억지로 지어낸 말이라고 여겨진다 ♠

(출처 : 낙안향토지 제2장 자연환경 p121)

찬새미(寒泉)쪽에서 바라 본 오공치(蜈蚣峙) 원경

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지