역사 속 인물 죽음으로 왕을 살린 신숭겸

군신유의(君臣有義). 군주와 신하 사이에는 의리가 있어야 한다는 말이다. TV 광고에서 ‘의리’라는 말이 유행어가 된 것은 거꾸로 이야기하면 우리 사회에 의리가 부족하다는 것을 이야기하는 것일 수도 있다. 군주를 위하여 자신의 목숨을 바쳤던 신숭겸 장군은 그래서 오늘날 의리의 대명사로 널리 회자되고 있다. 이에 본지에서는 고려 건국공신이자 죽음으로 왕건의 목숨을 구한 신숭겸 장군을 재조명한다.

신숭겸 장군 동상. 장군의 출생지인 곡성군 목사동면 구룡리에 있는 용산재 입구에 있다. 용산재는 1589년(선조 22년)에 창건하여 장군의 위패를 모시고 있는 서원이다.

고려 태조 왕건이 어느 날 황해도 평산(平山)으로 사냥을 갔다. 마침 기러기 세 마리가 하늘 높이 날아 맴돌고 있었다.

“누가 저 기러기를 쏘겠는가?”

왕건이 이르자 장수 가운데 한 명이 나서며 말했다.

“신이 쏘겠습니다. 몇 번째 기러기를 쏘리까?”

신숭겸(申崇謙 ?~927)이었다. 몇 번째 기러기를 쏠까 묻는 신 장군의 질문에 그를 힐끗 쳐다보던 왕건이 미소를 지으며 말했다.

“세 번째 기러기 왼쪽 날개를 쏘라.”

이를 지켜보는 장수들은 손에 땀을 쥘 수밖에 없었다. 기러기를 맞추는 것도 힘든데, 그것도 세 번째 기러기 왼쪽 날개라니... 만약 못 맞추면 무슨 일이 벌어질까? 신숭겸이 몇 번째 기러기를 맞출까 자신하고 나섰기에 보는 이들이 더 긴장하고 있는 것이다.

말 고삐를 당겨 몇 걸음 앞으로 나선 신숭겸이 잠시 호흡을 가다듬더니 이내 활시위를 팽팽하게 한 후 순식간에 활을 쏘았다. 시위를 떠난 화살이 눈에서 사라지는가 싶더니 놀랍게도 세 번째 기러기가 곤두박질치는 것이 아닌가. 기러기가 떨어진 곳으로 일행이 가보니 신숭겸의 화살은 기러기의 왼쪽 날개에 박혀 있었다.

사안도(射雁圖) | 신숭겸 장군이 왕건의 지시에 따라 세 번째 기러기 왼쪽 날개를 쏘아 맞췄다는 고사를 기록한 그림이다.

그때 곁에 있던 홍유 장군이 웃으며 이야기하였다.

“신 장군은 폐하와 생김새도 비슷한데, 알고 보니 활 솜씨도 닮았군요.”

그러자 좌중이 모두 웃었다. 사실 멀리서 보면 누가 누군지 구분을 못할 정도로 두 사람은 닮았다. 그래서 일부에서는 배다른 형제 아니냐며 놀리기까지 하였다.

신숭겸의 활 솜씨에 탄복한 태조 왕건은 평산으로 장군의 관향을 삼게 하고, 아울러 기러기가 맴돌던 근방의 땅 300결(結 소가 4일간 갈 수 있는 면적이라 추정하는데, 약 4800에서 5000평이 될 것으로 보이나, 정확한 면적은 알 수 없다)을 궁위전(弓位田)이라 명하고 장군에게 하사함은 물론 그 고장 이름도 궁위방(弓位坊)이라 하였다.

그런데 왜 장군의 고향 곡성이 아닌 평산을 관향으로 삼게 하였을까? 이에 대해서는 왕건이 자신의 세력기반(평산)으로 신숭겸을 끌어들여 영원한 조력자로 삼고자 했기 때문이라는 이야기가 있다. (변동명, 「申崇謙의 谷城 城隍神 推仰과 德陽祠 配享」, 92-95쪽.)

고려 개국공신 신숭겸

신숭겸 장군은 평산신씨(平山申氏)의 시조이며 호는 장절공(壯節公)이다. 처음 이름은 능산(能山)으로, 기록에 의하면 왕건이 태어나던 해인 877년(신라 헌강왕 3년) 무렵 욕내군(지금의 곡성군 목사동면 구룡리)에서 출생하였다.

신숭겸 장군의 태생지인 곡성 목사동면 구룡리에는 구룡문과 용산재, 비각, 용산단 등이 있다.

그가 태어날 때의 일이다. 보통의 아이들보다 훨씬 크게 태어난 데다 이목구비가 뚜렷하고 기골이 장대하여 ‘능히 산을 옮길 기개가 있는 아이’라는 뜻으로 능산(能山)이라 이름지었다. 태어날 때부터 왼쪽 발목 근처에 잡티 같은 것이 있더니 자라면서 점점 커졌다. 그런데 그 모양이 북두칠성을 닮은 것이 아닌가. 그래서 장군의 부모는 능산이 장차 크게 될 아이라 생각하고는 어려서부터 무예 훈련을 하도록 배려하였다.

장군은 특히 활 쏘는 재주와 무예가 뛰어나 장수다운 자질을 갖추었다. 궁예 휘하에서 마군장군으로 있던 중 918년 6월 홍유, 배현경, 복지겸 등과 함께 궁예를 몰아내고 태조 왕건을 받들어 고려를 개국한 개국공신이다.

장군의 분신 용마를 얻다

곡성 대황강(大荒江) 가운데에는 신숭겸 장군이 목욕하였다는 용소(龍沼)가 있고, 용소를 에워싼 여울을 용탄(龍灘)이라 부른다. 용탄 옆에 있는 큰 바위를 용암(龍岩)이라고 하는데, 신숭겸 장군과 용마에 얽힌 이야기가 전해온다.

용암은 겉으로 보는 것과는 달리 물속으로까지 뻗어 큰 바위를 이루고 있는데, 그 바위 밑에 큰 굴이 있다.

용암에서 바라본 신유봉.

신숭겸 장군의 전설이 서려 있는 용암은 사람의 발길이 닿지 않아 온통 억새와 잡목으로 둘러싸여 있었다.

어느 날 무예를 연마한 후 용소에서 목욕을 하던 장군이 이상한 기척을 느꼈다. 용소 근처에서 뭔가 휙 지나가는 것이었다. 분명히 무엇인가 지나가는 것 같은데 너무나 빨라 정체를 알 수 없었다. 그래서 장군은 용소 속으로 들어가 주변을 살펴보았다. 그랬더니 놀랍게도 물속에서 말 한 마리가 용암 밑에 있는 굴을 지나 솟아오르는 것이 아닌가. 너무도 신기한 일이었다.

용마에 마음을 빼앗긴 장군은 매일 같이 용소에 나가 용마를 잡을 궁리를 하였다. 용마의 움직임을 면밀히 관찰한 장군이 미소를 지었다. 이윽고 용마가 물에서 솟구칠 즈음 장군이 같이 용암을 박차고 하늘로 날아올랐다. 그리고는 잽싸게 용마의 갈귀를 잡고는 앞산 봉우리로 날아갔다. 그래서 그 봉우리를 신유봉(申遊峰)이라 부른다. 놀라운 것은 용마가 별다른 저항이 없었다는 것이다. 그날 이후 용마는 장군의 분신이나 마찬가지였다.

지금도 대황강 용암에는 용마의 발자국이 있는데, 찾아가기가 무척 힘들었다. 우연히 장군의 후손을 만나 안내를 받았는데도, 용암을 찾는데 30분이나 걸렸다. 섬진강 부엉이 오토캠핑장에서 100m쯤 거리에 있다.

용암은 대황강 일대로 연결되어 있는데, 용마의 발자국이 여기저기에 나 있다.

용마가 지나갔다는 용굴. 지금은 수위가 낮아져 물 위로 드러나 있다.

화살보다도 빠른 용마

어려서부터 부모님으로부터 무예 훈련을 하도록 배려를 받은 장군은 가까운 죽곡면에 있는 신유봉에 올라 무예를 익혔다. 그런데 하루는 자신이 타고 다니던 용마의 능력을 시험해보고 싶었다. 물론 자신의 활 솜씨를 확인하고 싶은 마음도 없지 않았다.

그래서 신유봉 정상에서 맞은편 화장산(華藏山)에 있는 바위를 향해 활을 쏜 다음 말을 달려 화장산으로 쏜살같이 달려갔다. 그러나 자신이 쏜 지점에 화살이 없었다. 장군은 화살이 이미 지나갔다고 생각하고는 용마의 목을 치려하였다.

어려서부터 애지중지하던 말이었지만 장차 큰일을 할 자신에게는 적합하지 않다고 생각한 때문이었다. 눈물을 머금고 막 말의 목을 치려할 때 ‘쉬익!’ 소리와 함께 화살이 날아와 바위에 꽂히는 것이 아닌가.

하마터면 사랑하는 용마를 해칠 뻔하였던 장군은 그 후로 마치 친 동생을 대하는 것처럼 용마를 자신의 분신으로 여겼다.

장군은 화장산 바위 밑에 자신이 입고 있던 갑옷을 묻었다. 그날의 일이 하늘의 뜻이라 생각하고 기념하기 위해서였다.

오랜 세월이 흐른 뒤 나무꾼 하나가 화장산에서 나무를 하다가 바위(鐵甲岩) 밑에서 우연히 장군의 갑옷을 발견하였다.

“어? 이게 뭐지? 갑옷 아냐?”

오랜 세월이 흘러 바위 밑에서 약간 모습을 드러낸 갑옷이 반짝거리고 있었다. 호기심에 갑옷을 꺼내려던 나무꾼이 갑자기 비명을 질렀다.

“사람 살려! 사람 살려!”

갑옷을 꺼내려고 몸을 숙이면서 몸이 바위에 닿는 순간 마치 자석처럼 몸이 달라붙어버린 것이다. 사흘 밤낮을 고생한 끝에야 겨우 몸이 떨어진 나무꾼이 걸음아 나살려라 하고 집으로 도망가서는 다시는 화장산에는 안 올라갔다고 한다.

다시 세월이 흘러 일제 강점기 때 일이다. 태평양전쟁을 준비하던 일본은 전쟁 준비를 위해 놋쇠를 강탈하는가 하면 연료로 쓰기 위해 팔도의 송진을 거둬들였다. 그래서 소나무란 소나무는 모두 껍질이 벗겨져 말라죽는 일이 발생하였다.

그런데 유독 곡성 관내 주민들은 화장산에 오를 생각을 하지 않았다. 보고를 받은 주재소장이 알아보니 철갑암 전설 때문이었다.

“칙쇼! 철갑암이라니? 한낱 허무맹랑한 전설 때문에 산에 오르지 못한단 말인가?”

그래서 주재소장이 한 무리의 왜경들을 이끌고 화장산에 올라 문제의 철갑암 앞에 섰다. 물론 곡성주민들도 강제로 데리고 갔다.

“봐라! 전설이란 허무맹랑한 것이다. 한낱 바위 따위가 어찌 사람을 막는단 말인가! 당장 바위를 깨뜨려라!”

주재소장의 지시를 받은 왜경 가운데 몇 명이 커다란 망치를 들고 앞으로 나왔다. 그들이 바위를 깨뜨리려고 막 망치를 치켜든 순간 갑자기 고막이 터질 듯한 천둥소리와 함께 번개가 쳤다. 마른하늘에 날벼락이라더니 번개가 치면서 하늘이 깜깜해졌다 밝아졌다 난리가 아니었다. 엎친 데 덮친 격으로 비바람까지 몰아쳐 다들 혼비백산하여 돌아갔다. 물론 주재소장은 가장 먼저 도망치고 없었다.

왕건 대신 자신의 목숨을 바치다

927년(태조 10년) 가을, 후백제가 신라를 공격하자 태조는 신라를 돕기 위해 대구 팔공산 전투에 참가하였다. 그런데 작전을 잘못 짜는 바람에 왕건 부대가 견훤의 후백제군에게 야습을 당해 포위를 당하고 말았다. 중과부적이었다. 점차 포위망이 좁혀들고 있었다. 자칫 잘못하다가는 전멸을 당할 위기 상황이었다. 그때 신숭겸 장군이 결연한 표정으로 앞으로 나섰다.

“폐하, 이곳은 제가 막을 터이니 속히 몸을 피하시옵소서. 그리하여 삼한일통의 대업을 이루소서.”

그리고는 신 장군은 왕건의 투구를 벗겨 자신이 썼다. 또한 왕건을 용마에 태우고 자신은 왕건의 백마를 탔다. 모르는 사람들은 왕건과 신숭겸을 형제라 생각할 정도로 두 사람의 용모는 비슷하였다. 게다가 왕의 투구며 말까지 갖추고 나니 누가 봐도 신숭겸은 왕건이었다.

자신을 살리기 위해 희생하려는 신 장군을 두고 간다는 것은 상상할 수도 없었지만, 후일을 도모하기 위해서는 어쩔 수 없는 선택이었다. 용마도 그러한 주인의 뜻을 알아차렸는지 한 차례 울더니 왕건을 태우고 바람처럼 어둠속으로 사라졌다.

왕건을 태운 용마가 시야에서 사라지자 신숭겸은 병사들을 독려하였다.

“들어라. 고려의 충성스러운 병사들이여! 죽음을 두려워마라! 죽음으로 주군을 지켜내야 한다! 삼한일통의 대업이 우리 손에 달려있다!”

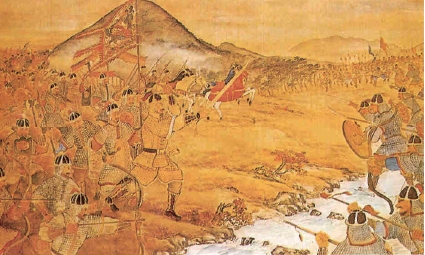

충렬도(忠烈圖) | 신숭겸 장군이 왕건의 투구를 쓰고 왕건으로 위장하여 죽음으로써 왕건을 살린 사실을 기록한 그림이다.

우레와 같은 장군의 일갈에 병사들의 사기가 하늘을 찔렀다. 결국 밤새 후백제군의 포위망을 뚫으며 저항하던 고려군은 그렇게 전멸하고 말았다.

무사히 포위망을 뚫고 피신하였던 왕건은 구원병이 도착하자 전열을 가다듬고 돌아왔지만 기다리는 것은 시산혈해였다. 반나절을 신숭겸의 시신을 찾았지만 찾을 길이 없었다. 그때 누군가가 소리쳤다.

“여기 신 장군의 시신처럼 보입니다!”

왕건이 달려가 보니 너무도 끔찍한 시신이었다. 목은 잘려나갔고 갑옷도 온통 찢겨나가 알아보기 힘들었다. 후백제군이 신 장군을 왕건이라 생각하고 투구를 씌운 채로 머리를 잘라 가버렸던 것이다. 그때 곁에 있던 장군 유검필(庾黔弼)이 왕건에게 이야기하였다.

“폐하, 오래 전에 신 장군이 사마귀 이야기를 했던 것 기억나십니까?”

그랬다. 그러고 보니 오래 전에 들었던 이야기가 왕건의 뇌리를 스쳤다. 신숭겸이라는 이름을 지어줄 정도로 자신을 친동생처럼 생각하였던 왕건에게 숭겸은 자신의 왼쪽 발밑에 북두칠성 모양의 사마귀가 있다는 비밀을 털어놓았던 것이다.

아니나 다를까 시신의 왼쪽 발밑에는 북두칠성 모양의 사마귀가 있었다. 신숭겸의 시신이 확실하였다.

왕건, 신숭겸의 묘를 세 개 만들다

전쟁이 끝나고 돌아오는 길에 왕건은 목공에게 일러 신숭겸의 머리를 새기도록 하였다. 그리고는 황금으로 두상을 만들어 의복을 갖추게 하고 친히 장례를 치르면서 매우 슬퍼하였다. 황금으로 머리를 만들었다는 소문 때문에 도굴당할 것을 염려해 봉분을 세 개나 만들었다.

하지만 일부에서는 춘천 서면 방동, 황해도 구월산, 그의 전사지인 대구 팔공산 등 세 곳에 똑 같은 묘를 만들어 놓음으로써 어느 묘에 진짜 금두상이 묻혔는지 알 수 없도록 하였다고 한다. (趙東杰,「申崇謙」,『太白의 人物』, 33쪽)

그런데 춘천에 있는 신 장군의 묘소를 도굴꾼들이 여러 번 도굴을 시도했다고 한다. 그때마다 묘소를 지키는 도깨비들이 나타나 도굴꾼들을 붙잡아 혼을 내주었다고 한다. 도깨비 방망이로 도굴꾼들의 팔을 늘리고 다리를 늘리고 방망이로 두들겨 패다가 아침이면 사라졌다고 한다. 도굴꾼은 그때부터 혼이 나간 사람처럼 병신이 되어버렸다고 한다. (趙東杰,「申崇謙」,『太白의 人物』, 34쪽)

그런데 왜 장군의 묘소가 곡성이 아닌 춘천에 있는 것일까?

장군의 시신을 수습한 왕건 일행이 대구에서 북한강 줄기를 따라 거슬러 올라오는데, 현암마을 근처에서 배가 움직이지를 않았다. 그러자 풍수를 조금 안다는 신하 한 명이 나섰다.

“폐하, 비둘기를 날려 그 비둘기가 앉는 곳에 장군의 묘를 쓰시지요.”

그리하여 비둘기를 날려보냈더니 비득재 한 곳에 앉았다가 잠시 후 다시 조금 위로 날아가 앉았다. 그래서 일행이 따라가 보니 묘를 쓰기에 참 좋은 곳이었다.

그런데 뒤따라오던 왕건이 그곳을 보더니 표정이 굳었다. 비둘기가 앉은 곳이 왕건의 탄생을 예언했다는 도선국사가 왕건에게 알려준 명당 가운데 명당이었던 것이다. 그래서 왕건은 일찍부터 그곳을 자신의 묘자리로 쓰고자 마음에 두고 있었다. 그런데 그곳에 비둘기가 앉다니. 하지만 잠시 후 왕건이 일렀다.

“이곳은 일찌기 도선국사가 나에게 알려준 명당이다. 하지만 형제와도 같은 신 장군이니 내 양보하도록 할 것이다.”

그리하여 그곳에 신장군의 묘를 쓰게 되었다. (李學周,「신숭겸 설화의 영웅적 형상화 연구」)

용마가 되찾아낸 장군의 머리

왕건을 태우고 갔던 용마는 왕건이 무사히 피하게 되자 홀로 전장으로 돌아왔다. 그러나 용마를 기다린 것은 장군의 죽음이었다. 더욱 놀라운 것은 적들이 장군의 목을 베어 가지고 가는 것이 아닌가.

후백제군을 뒤따라가 견훤의 막사 근처를 배회하던 용마는 한참 후에 막사 밖으로 내동댕이쳐지는 장군의 머리를 발견하였다. 왕건의 목을 베었다는 소식을 들은 견훤이 밤새 기다렸는데 막상 부하들이 들고 온 수급은 왕건이 아니었다. 속았다는 것을 알게 된 견훤이 신 장군의 머리를 막사 밖으로 내동댕이친 것이다.

용마가 그 기회를 놓치지 않고 주인의 목을 물고 달렸다. 장군과 함께 했던 곡성 신유봉과 화장산을 생각하며 용마는 하염없이 눈물을 흘렸다. 대구에서 곡성까지 달려 기진맥진해진 용마는 밤새 울었다. 근처에 있던 절의 스님이 하도 말 우는 소리가 들려 나가보니 말이 죽어 있었다. 그래서 머리는 머리대로 장사를 지내고 말도 거기서 장사를 지내 주었다고 한다. 곡성 용산단이 바로 그곳이다. (『철원향토지』3권, 382쪽)

신숭겸 장군 영정. 장군의 영정은 고려 궁궐에 보존해 오던 것은 1427년(세종 9년) 8월 왕명에 의해 묻어 버리고, 대구 지묘사(智妙寺)에 봉안해 오던 것은 절이 폐한 뒤에 대비사에 옮겨 봉안해 오다가 1819년(순조 19년)에 절과 함께 불타버렸다. 1977년 12월, 김기창 화백의 휘호로 다시 제작하여 장절사를 짓고 봉안하였다.

팔관회와 차전놀이로 되살아나다

왕건은 신숭겸의 죽음을 기리기 위해 그가 죽었던 곳에 지묘사(智妙寺)를 세웠다. 뿐만 아니라 팔관회 때에는 짚으로 장군과 김락의 가상(假像 허수아비)을 만들어 참석하게 했다.

해동명신행적에 따르면 “고려 태조가 팔관회를 베풀 때에 공과 김락의 전사한 일을 측은히 생각한 나머지, 짚을 묶어 가상을 만들어서 반열 위에 앉게 하고 술과 음식을 내리자 술이 문득 말라지고 가상이 일어나 춤을 추었다.” (『북역 고려사』제69권, 406-426쪽)

이는 짚으로 만든 허수아비가 술을 마시고 춤을 췄다기보다는 태조 왕건의 유훈에 따라 팔관회 때마다 신숭겸과 김락의 가면을 쓴 사람이 참석하였던 것이라 짐작할 수 있다. (<장절공 신숭겸 행장>, 156-8쪽)

그로부터 150여 년 가량 흐른 1120년(예종 15년) 가을에 왕이 처음으로 서경(평양)에서 열리는 팔관회에 참석하였다.

한창 분위기가 고조되자 잠(簪 비녀)과 홀(笏 피리)을 갖춘 허수아비 둘이 붉은 옷을 입고서 말을 타고 뛰어다녔다. 왕이 이상하게 여겨 물었다.

“아니, 저 허수아비들은 무엇인고?”

“태조 대왕이 삼한을 일통할 때 대신 죽은 대장군 신숭겸과 김락입니다.”

신하 가운데 한 명이 자세한 내용을 말씀드리자 왕이 몹시 감격해하면서 김락의 손자와 신숭겸의 현손 경(勁)에게 벼슬을 주었다 한다. (<壯節公遺蹟>, 『平山申氏世譜』참조)

그리고는 그때의 감흥을 ‘도이장가(悼二將歌)’라는 향가로 남겼다. ‘도이장가’는 임금이 지은 가장 오래된 현존 향가이다. 이두식으로 표기된 ‘도이장가’를 양주동 박사의 해석으로 읽어보면 다음과 같다.

主乙完乎白乎 님을 온전히 지키시려는

心聞際天乙及昆 그 마음 하늘 끝까지 미치셨네

魂是去賜矣中 넋은 이미 가셨지만

三烏賜敎職麻又欲 대왕께서 내리신 벼슬은 대단하도다

望彌阿里刺 (탈춤을) 바라보니 알겠도다

及彼可二功臣良 그 때의 두 공신이시여

久乃直隱 이미 오랜 전의 일이지만

跡烏隱現乎賜丁 지금도 여전히 빛나는도다

한편, 조선시대에 들어와 신숭겸 장군이 대구 팔공산 전투에서 순절한 것을 추모하기 위해 그의 무덤이 위치한 춘천에서 차전(車戰)놀이가 거행되었다. 춘천의 대표적인 민속놀이인 차전놀이는 1933년 제1회 소양제(昭陽祭) 때 ‘수레싸움’ 놀이로 되살아났다. 커다란 통나무에 바퀴 하나를 앞부분에 달고 뒤에는 손잡이를 만들어 장정 여러 명이 매달려서 수레 위에 탄 장군의 지휘에 따라 밀고 당기며 행하는 놀이이다. 『춘천향토자료집』에 소개된 수레싸움 설명을 보면 “수레싸움을 펼치기 전에 놀이의 기원격인 고려의 개국공신 신숭겸 장군의 영정을 모시고 제례를 지낸다.”고 한다 ♠

표충단(表忠壇) (대구광역시 동구 지묘동). 왕건이 신숭겸의 죽음을 애통하게 여겨 그가 전사한 자리에 지묘사(智妙寺)를 세워 명복을 빌게 하였는데 고려 멸망과 더불어 폐사되었다. 1607년(선조 40년)에 경상도 관찰사 유영순이 폐사된 지묘사 자리에 표충사, 충렬비와 더불어 표충단을 건립하였다.

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지