넘겨 보는 설화 이순신이 마셨다는 동백마을 우물

고흥 도화면 동백마을에는 무척 오래 된 우물이 하나 있다. 여느 마을의 우물과는 달리 돌을 깎고 쌓은 모양만으로도 보통의 우물이 아니라는 생각이 들 정도다. 이 우물에는 이순신 장군이 발포만호로 있을 때 물을 길어다 마셨다는 이야기가 전해진다.

이순신 장군이 발포만호로 있을 때 떠다 마셨다는 이야기가 전해지는 동백마을 우물.

1580년 여름, 발포만호로 있던 이순신 장군이 갑자기 잔기침을 하기 시작했다. 처음에는 별 것 아니라고 생각하였다. 그래서 시간이 지나면 기침이 멈출 것이라 생각하였다. 그런데 시간이 지나도 기침은 잦아들 생각을 하지 않았다. 기침이 얼마나 오래 갔으면 밤에 잠을 자기도 힘들 정도였다.

용하다는 의원들이 여기저기에서 찾아와 이순신 장군에게 자신만의 처방을 내렸지만 별 소용이 없었다. 차라리 기침이 심하기라도 하면 특약처방이라도 할 텐데 잔기침이 계속 이어지니 더욱 골치가 아팠다.

그런데 발포에서 태어나 오래도록 관아 일을 보고 있던 아전 한 명이 만호에게 이야기를 하였다.

“장군, 사실인지 모르겠지만 이곳에서 한 십 리 정도 떨어진 동백마을에 있는 샘물이 기침에 효험이 있다는 말을 들은 적이 있습니다. 괜찮으시다면 한 번 그 물을 떠다 드릴까요?”

그러자 이순신 장군이 부관을 부르더니 말을 내어주며 당장 동백마을 우물에 가서 물을 떠오라 명하였다.

얼마나 빨리 말을 달렸는지 명을 내린지 불과 한 식경(食頃)1)도 지나지 않아 부관이 물을 떠왔다. 이순신 장군은 수고했다는 말도 없이 서둘러 그 물을 마셨다. 급하긴 급했던 모양이다.

1) 한 끼 음식을 먹을 만한 정도의 시간.

“장군, 효험이 있으신가요?”

이순신 장군이 물을 마시자마자 늙은 아전이 물었다. 마신 물이 아직 위에 도착하기도 전일 텐데 말이다.

그런데 갑자기 이순신 장군이 쿨럭쿨럭 기침을 하기 시작했다. 잔기침을 막으려고 샘물을 떠다 마셨는데 기침이 더 심해지자 아전의 얼굴이 샛노랗게 변하였다.

“장군, 어찌된 일입니까? 괜찮으십니까?”

입장이 곤란해진 아전이 이순신 장군께 다가가며 물었다. 그러자 장군이 서서히 고개를 들더니 말하였다.

“걱정 마시오. 덕분에 좋아진 것 같소.”

이순신 장군이 샘물을 마신 뒤 격한 기침을 토해내고는 기침이 달아난 모양이다. 그래도 몰라 한참을 기다렸지만 역시 기침이 나오지 않았다.

그러자 아전이 한결 환해진 표정으로 말하였다.

“다행입니다. 장군!”

장군의 기침이 멈춘 것이 다행이라는 것인지, 자신이 일러준 샘물을 마시고 탈이 난 줄 알았는데 아니어서 다행이라는 것인지는 알 수 없었지만 아전은 크게 한숨을 내쉬웠다.

그 뒤부터 이순신 장군은 매일 부관을 시켜 동백마을 샘물을 떠오게 하였다. 장군의 식수는 동백마을 샘물 외에는 사용하지 않았다고 한다.

동백마을은 옛 흥양(興陽)2)현 터가 있는 곳으로 유명하다. 김정숙 장학회를 만든 김영식씨 자택이 바로 흥양현 터가 있었던 곳이라고 한다. 그 일대에는 동헌 주춧돌로 추정되는 돌들이 담벼락 잡석 사이에서 옛 이야기를 들려주고 싶어 눈치를 보고 있다.

2) 고흥의 옛 이름.

이 마을 뒷산에는 백치성(栢峙城)이 있다. 백치성은 천등산(天燈山 해발550m)에서 비봉산(飛鳳山 해발 447.6m)으로 연결되는 능선의 중간 부분에서 남쪽으로 흘러 내려오는 능선의 중턱까지 연결된 막고 있는 테뫼식 산성이다.

백치성 근처 금탑사 비자나무 숲길.

테뫼식 산성은 산의 정상을 중심으로 산의 7~8부 능선을 따라 거의 수평이 되게 한 바퀴 둘러쌓은 것을 일컫는 말로, 일반적으로 축성 연대가 오래되거나 소규모 산성에서 많이 나타난다.

백치성에는 남아 있는 시설물이 없지만 건물이 있었던 곳으로 추정되는 곳이 4개 소 있다. 수습 유물은 기와류가 대부분인데 격자문, 선문, 무문, 복합문 등의 평기와편이다. 백치성의 학술적 가치가 높은 것은 발굴조사 과정에서 백제시대 산성 최초로 성벽 외부와 연결된 배수시설이 확인되었다는 점이다.

또한, 성 문을 열고 닫을 때 쓰는 회전축 장치인 확쇠도 발견되었는데, 원뿔 모양이 대부분이었던 그동안의 확쇠와는 전혀 다른 모습의 확쇠가 3개나 발견된 점도 특이하다. 또 문짝 아래의 문장부를 끼우는 신쇠 역시 광주 전남에서는 처음으로 완전한 형태 그대로 발견되었다.

성 안에서 나오는 물이 외벽으로 바로 떨어져 버리면 흙이 파여서 성벽이 붕괴되는데, 확쇠와 신쇠는 이를 방지하기 위한 장치이다.

백치성은 그 위치나 축성 형태 등을 볼 때 백제시대 때 처음으로 축조된 성으로 보인다. 다만 통일신라 때나 고려 때 유물이 아직 나타나지 않고 있어, 신라에 합병되면서 성의 기능과 역할이 다하였던 것이 아닌가 추정된다.

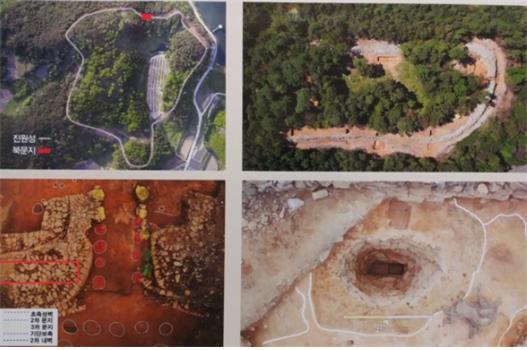

백치성 유적 발굴 당시의 사진.

백치성을 끼고 있는 천등산 자락에 금탑사가 있다. 천등산은 오랜 옛날 천등(天燈)을 밝힌 곳이라 하여 천등산이라 부른다. 천등산(千燈山산)이라고도 하는데, 옛날 인도의 가섭존자가 어머니를 위하여 천 개의 등을 밝혔다는 데서 유래한다고 한다. 천등산에는 선덕여왕의 태가 묻혀 있다는 전설이 있다.

금탑사는 신라 문무왕 때 원효(元曉)가 창건하였다고 한다. 창건 당시 금탑이 있어 금탑사라 불렀다고 하는데, 인도 아육왕(阿育王)의 금탑 건립 고사를 기리기 위하여 금탑사라 하였다고도 한다.

백치성에서 발굴되어 국립광주박물관에서 전시된 바 있는 백제시대 유물들.

이 절 뒤에는 지상 약 5m의 바위틈에서 떨어지는 약수가 있는데, 많은 사람들이 이를 마시기 위하여 찾아온다.

허석 / 한국설화연구소 소장

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지