넘겨 보는 설화 당각시와 피리 부는 소년

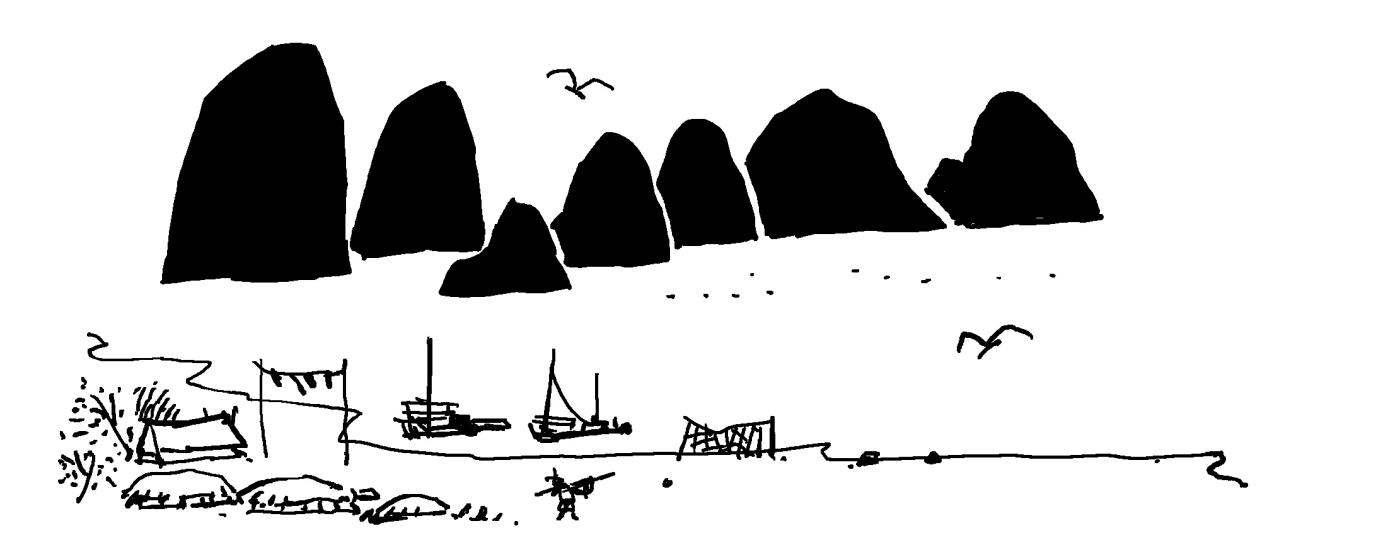

신안군 흑산도 사리마을 앞 바다에는 ‘칠형제 바위’라 불리는 작은 섬들이 있다. 해녀인 어머니가 거친 풍랑 탓에 물질을 못하는 것을 보고 칠형제가 바다에 들어가 팔을 벌리고 굳었다는 설화가 전해지는 이 작은 섬들은 설화처럼 자연방파제 역할을 하고 있다. 흑산도에는 이처럼 다양한 설화가 입에서 입을 통해 전해지고 있다.

어업을 생업으로 살고 있는 흑산도 주민들에게는 풍어제만큼 중요한 것이 없다. 그래서 해마다 풍어제를 지내며 바다의 신에게 물고기를 많이 잡게 해 달라 빌었다. 풍어제 덕분인지 흑산도 진리마을 주민들은 해마다 만선의 기쁨을 누렸다.

그런데 언제부턴가 흉년이 들기 시작하였다. 풍어제를 지내도 효험이 없었다. 바다에 나가 물고기를 잡는 것은 둘째 치고 풍랑을 만나 목숨을 잃는 일이 빈번하게 일어났다.

그러던 어느 날, 흑산도에서 가장 용하다는 무당이 점괘를 내놓았다. 풍어제 때 마을 처녀를 제물로 바쳐야 바다신의 노여움을 풀 수 있다는 것이었다. 비슷한 이야기를 들어본 바는 있지만 막상 그것이 자신들의 문제로 닥치자 마을 사람들은 당황하기 시작했다.

다른 대책이 없자 마을 원로들은 하는 수 없이 무당의 말을 따르기로 하였다. 그러나 풍어제가 다가오는데도 누구를 희생시킬 것인가 결론을 내리지 못하였다. 서로가 자신의 딸은 안 된다고 버텼기 때문이다. 결국 추첨을 통하여 마을 처녀 한 명이 결정되었고, 눈물을 흘리며 그 처녀를 희생시키는 풍어제를 마쳤다.

마을 처녀의 희생 덕분인지 그 해에는 풍랑도 일지 않고 몇 년 만에 만선의 기쁨을 누리기도 하였다. 마을 사람들은 처녀의 희생도 희생이지만 무당이 용하다며 칭찬이 자자했다. 그렇게 19년 동안 열아홉 명이 희생되었다.

이듬해, 그 해에도 어김없이 마을 처녀 한 명을 뽑아 희생을 시켰다. 해마다 희생양으로 뽑힌 처녀의 가족은 물론 처녀에게는 재앙에 가까운 일이었지만 점차 그것을 운명으로 받아들이는 분위기였다.

그런데 이번에 희생양으로 뽑힌 처녀에게는 늙으신 아버지 한 명밖에 없었다. 자신이 희생되는 것은 운명으로 받아들이겠지만 홀로 남을 늙으신 아버지를 생각하니 눈물이 앞을 가렸다. 그렀다고 남에게 대신해 달라 할 수 있는 일도 아니었다.

여느 해보다 슬픈 풍어제가 끝났다. 마을 사람들에게 뒤를 돌아보던 처녀의 눈빛이 아직도 선연할 즈음, 마을에 돌림병이 창궐하였다. 그뿐 아니라 사상 유례가 없는 풍랑이 일어 고깃배들이 뒤집어지는가 하면, 물고기를 잡기는커녕 그물만 찢어지는 등 악재가 잇달았다.

마을 원로들이 다시 무당을 찾았다. 그러자 무당이 한참 동안 점을 치더니 말하였다.

“이번에 희생된 처녀가 한을 품어서 그런 것입니다. 그러니 그 처녀신을 모시는 제를 지내야 합니다.”

마을 사람들은 서둘러 바다가 내려다보이는 마을 뒷산 당숲에 올라 당집을 짓고 제를 지냈다. 그리하여 한을 품고 죽은 처녀의 넋을 위로했다. 또한 마을 사람들이 추렴을 하여 죽은 처녀의 아버지를 구휼하기로 하였다.

처녀의 넋을 위로하는 당제는 해마다 올려졌다. 진리마을 당제는 해마다 그 규모를 더해갔으며 당집은 흑산도의 본당(本堂)이라고 불릴 만큼 권위가 셌다. 전국의 무속인들이 진리마을 당집을 찾는데 그 기가 전국에서 손꼽힐 정도로 세다고 한다.

당숲에는 ‘귀신을 불러들이는 나무’라 불리는 초령목이 있다. 초령목은 높이 20m에 수령이 500년을 넘긴 것으로 추정된다.

어느 해 봄, 진리마을 선착장에 옹기를 실은 배가 들어와 장사를 했다. 이 배에는 소년이 한 명 타고 있었는데, 어른들이 흑산도 곳곳을 누비며 옹기를 팔러 다닐 때 소년은 홀로 배를 지켰다.

‘설마 무슨 일이 있으려구?’

혼자서 배를 지키고 있자니 심심하였는지, 하루는 소년이 배에서 내려 마을 뒷산 당숲으로 올라갔다. 그런데 불안했는지 키가 큰 소나무에 올라가 배가 서 있는 선착장을 내려다보곤 하였다.

소나무 가지에 걸터앉아 있던 소년이 허리춤에서 피리를 꺼내 불었다. 혼자 있을 때마다 피리를 불어서인지 소년의 피리 솜씨는 제법이었다. 고요한 섬에 울려퍼지는 소년의 피리 소리는 듣는 사람이 있다면 눈물이 날 정도로 구슬프면서도 은쟁반에 구슬이 굴러가는 소리처럼 영롱하였다.

그런데 소년의 피리 소리를 들으며 눈물을 흘리는 사람이 있었다. 아니, 사람이 아니라 원혼이었다. 바로 당집에 모셔져 있던 당각시였다. 어린 처녀의 몸으로 마을을 위해 희생되어야 했던 처녀는 가슴을 후비는 듯한 소년의 애절한 피리 소리에 빠져들었다.

날이면 말마다 파도 소리밖에 듣지 못하였던 당각시에게 소년의 피리 소리는 천상의 소리나 마찬가지였다. 저녁이면 소년은 배로 내려가 잠을 잤다. 그리고 아침에 어른들이 옹기를 팔러 길을 떠나면 다시 당숲 소나무 위에 올라가 피리를 불었다.

당각시는 이제 소년이 기다려지기 시작했다. 수평선을 물들이며 해가 떠오를 무렵부터 소년을 기다렸다. 그리고 그 소년이 피리를 불기만을 기다렸다. 당각시는 어느덧 소년을 사모하게 되었다. 하지만 소년은 보이지도 않는 당각시를 알 리 없었다. 당각시의 사연도 알지 못했다.

며칠 뒤, 배가 떠날 때가 되었다. 어른들이 옹기를 다 팔았기 때문이다. 소년도 배와 함께 떠나야 했다. 바람을 받으며 떠나가는 배를 바라보며 당각시는 뜨거운 눈물을 흘렸다. 마음의 위안을 얻었던 소년의 피리 소리를 더 이상 들을 수 없게 되었기 때문이다. 아니 소년을 더 이상 볼 수 없을 것이기 때문이었다.

당각시가 서러운 마음에 큰 한숨을 쉬었다. 그때였다. 잔잔하던 바다에 돌풍이 불면서 파도가 높아지고 배는 요동을 쳤다.

“이게 어찌된 일이지? 배를, 배를 돌려라!”

다급해진 선원들이 배를 돌려 다시 선착장에 댔다. 그런데 놀랍게도 배가 돌아오자마자 바람이 사라지고 파도가 잔잔해지는 것이 아닌가. 더욱 놀라운 것은 그 다음에 일어났다. 바람이 잔잔해져 다시 닻을 올리고 출항하려 하면 돌풍이 일고, 닻을 내리면 바람이 잔잔해졌다. 그러니 섬을 벗어날 수 없게 되었다.

마음이 급해진 선장이 수소문을 하여 용하다는 무당을 찾아갔다. 그랬더니 무당이 놀라운 이야기를 하였다. 배가 발이 묶인 이유는 다름 아닌 소년 때문이라는 것이었다.

“당각시가 소년에게 반하여 그러는 것입니다.”

“그럼 어찌해야 할까요?”

간절히 묻는 선장에게 무당이 미간을 찌푸리며 말하였다.

“뭐, 꼭 떠나야겠다면 소년을 남겨두고 가는 수밖에...”

선장은 깊은 고민에 빠졌다. 비록 어린 아이였지만 한 배를 탄 식구였기에 소년을 외딴 섬에 버려둘 순 없었던 것이다. 그렇다고 마냥 이곳에 남아 있을 수도 없는 일이었다. 선장은 다른 선원들과 상의를 하였다.

잠시 후, 선장은 소년에게 산 너머 마을에 심부름을 시켰다. 작은 옹기 하나를 전해주라는 것이었다. 배가 떠나니 마니 하는 와중에 갑자기 심부름을 시키는 것이 의아했지만 소년은 아무 의심 없이 심부름을 다녀왔다.

소년이 산 너머 마을에 가보니 옹기를 주문한 사람이 없었다. 불길한 예감이 든 소년이 눈 깜짝할 사이에 산을 넘었다. 가쁜 숨을 몰아쉬며 선착장으로 가보았지만 배는 없었다. 소년은 배가 사라진 방향을 향해 애타게 부르짖었다. 목 놓아 울었다. 하지만 이미 배는 없었다.

당숲으로 올라간 소년이 소나무 위에 올라가보니 멀리 배가 점이 되어 있었다. 하지만 점은 이내 수평선 속으로 사라졌다. 수평선이 되어버린 배를 바라보며 소년은 몇날 며칠 동안 피리를 불었다. 아무 것도 먹지도, 마시지도 않았던 소년은 결국 지쳐 쓰러져 나무 아래로 떨어져 죽고 말았다.

얼마나 시간이 흘렀을까? 소나무 아래에는 누가 만들었는지 모를 무덤이 생겼다. 사람들은 그 무덤을 피리 부는 소년의 묘라고 했다. 지금까지도 남아 있는 그 묘는 신기하게도 풀이 자라지 않는다. 그저 소나무에서 떨어진 솔잎이 그 무덤을 덮고 있을 뿐이다.

오래 전 누군가가 그 무덤을 파보았더니 소년의 유해는 없고, 소년이 불던 피리만 나왔다는 이야기가 전해지기도 한다. 지금도 바람 부는 날이면 어디선가 소년의 피리 소리가 들린다는 이야기도 있다.

허석 / 한국설화연구소 소장

©설화와 인물, 무단 전재 및 재배포 금지